�@�h�C�c�A�t�����N�t���g�ƃ~�����w����

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ό�15���ԁi�㔼�j�@�l���s

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�W���ځ@�x���q�e�X�K�[�f���Ɗ≖�B�ό�

�@�����͊ό��o�X�ɂ��I�[�X�g���A�����߂��̃x���q�f�X�K�[�f���Ɗ≖�z�̊ό��ł��B

�@�x���q�f�X�K�[�f���͂����ăq�b�g���[���ʑ������Ă��h�C�c���ւ�i���n�ł��B

�@���̓h�C�c�E�A���v�X�̍����R�X�Ɉ͂܂�Ă��܂��B

|

�@�{���́A�i�`�X�̉Ă̔����n�A�C�[�O���l�X�g�ό��ł������A�ُ�C�ۂŁA�C�[�O���l�X�g�͐�ɕ����ʍs�s�\�Ƃ̂��ƂŁA�}����A�≖�B�ό��ɕύX����Ă��܂��܂����B

�@�c�A�[�̌_�ɂ�����������Ă����̂ŁA��ނ܂���B |

�@�ό��o�X�͂Q�K���ĂŁA2�K�̈�ԑO�ɍ���܂����B�������A�c�O�Ȃ���J�ł��B

�@�����A�h�C�c�E�A���v�X�̑f���炵�������������邱�Ƃ͏o���܂����B�@���������A������x���Ă݂����Ƃ���ł��B

�I�[�o�[�U���c�x���O�����W����

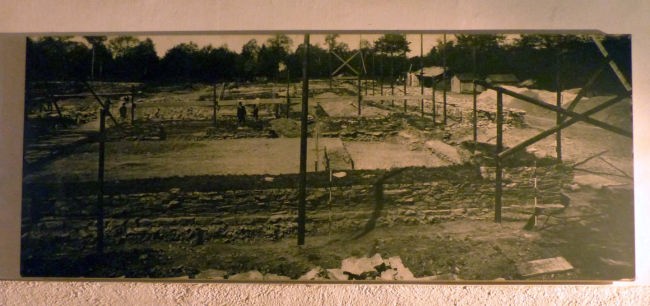

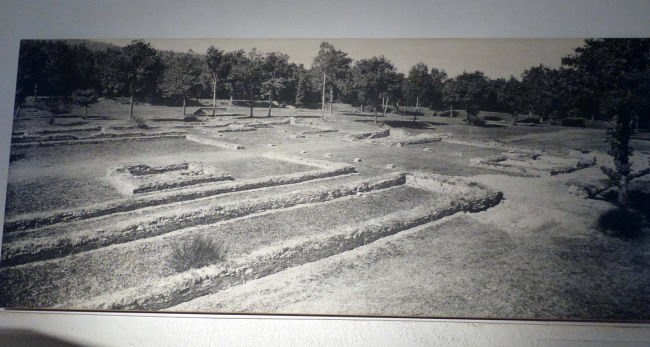

�@�q�g���[���C�ɓ���̃x���q�f�X�K�[�f���́A�i�`�X��������A�x�������Ɏ������̐��{���ݒn�Ƃ������܂����B

�@���̎����قɂ͑���E��퉺�̃i�`�X�̎c�s�s�ׁA�i�`�X�ɑ����R�^���̗��j�Ȃǂⓖ���̖h�Ȃǂ��W���A�Č�����Ă��܂����B

|

�@�x���q�f�X�K�[�f���̂����߂��ɂ���≖�R��̌��w�ł��B

�@������ŁA�S�����z�v�̃��j�z�[���������ۂ�Ƃ��Ԃ�A�A�����ꂽ����̃g���b�R�ɏ��A�g���l���̒���600���قǐi�݂܂��B

�@�ʐ^�͋֎~�ł����B�������ɁA���̂��������������ňꋓ�ɒn��̍~��čs������A�n���D�œn�����肵�āA�J�����̑���͊댯�Ȃ̂ł��傤�B�����ł͂��K���ꋓ�ɔM���Ȃ�A���̂܂܂ő��v���낤���ƐS�z���Ă���ƁA�����̏I�_�ɓ������܂��B�z�v�̃��j�z�[�����K�v�ȗ��R�������ł��܂����B

�@�B���͔N�Ԃ�ʂ��ċC�����P�Q���������ł��B�����͊O�C�����Ⴂ�̂ŁA���͂���܂���ł����B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�X���ځ@�_�b�n�E�������e���Ռ��w�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��A���W�f���c�Ŋnj��y�ӏ�

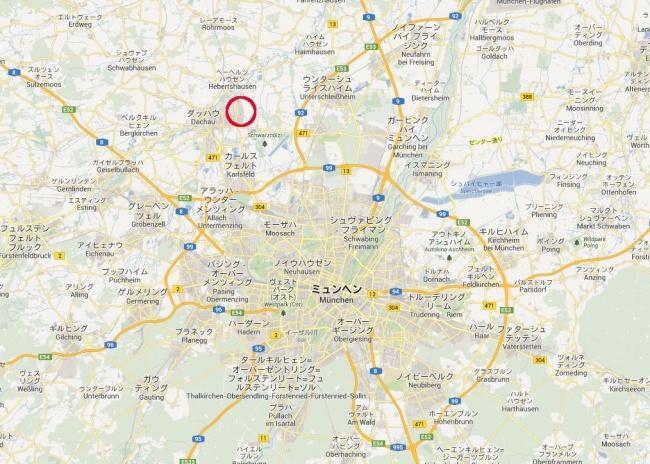

�@�����狭���J�ł��B�������e�����w���ōς܂��A������J���s���Ă݂悤�Ǝv���Ă����̂ł����A�J�̏�A�����̂ŁA�ό��̓_�b�n�E�����d�v���Ղ̌��w�����ɂ��܂����B

�@����͖ʓ|�Ȃ̂ŁA�w�ɓ��ɂ���ό���Ђ̃c�A�[�ɎQ�����܂����B�p����̃c�A�[�ł��B

|

|

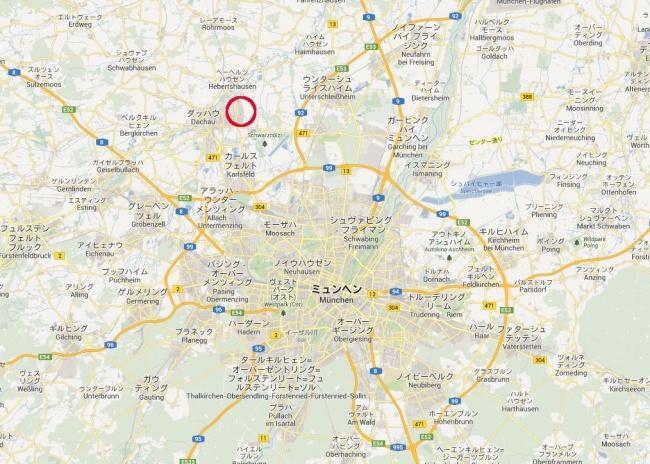

�@�~�����w�������w����_�b�n�E�܂ŁA�s���Ƃ��͂h�b���}�Ŗ�20���A�A��͕��ʗ�Ԃ�35���ł����B�@ |

�@�_�b�n�E�ŘH���o�X�ɏ�芷���܂��B

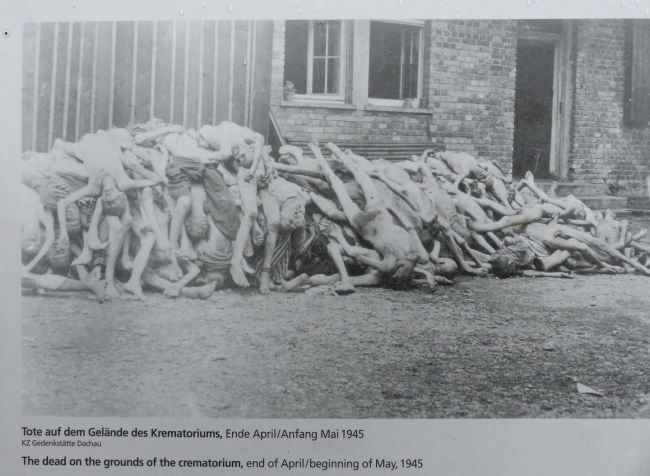

�@���̎��e���́A1933�N�A�i�`�X�x�z���ōŏ��ɍ��ꂽ���̂ł��B

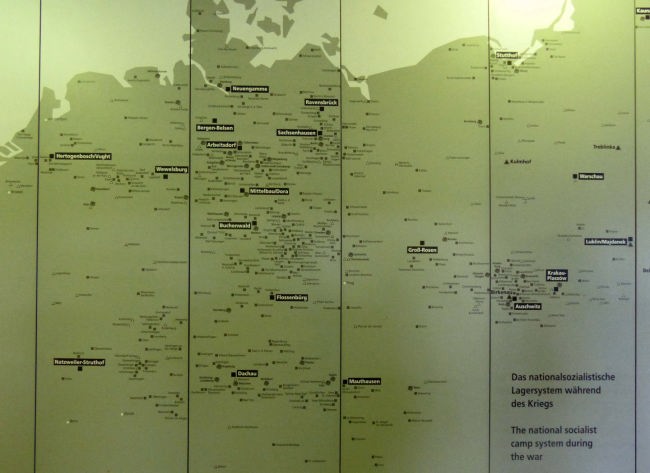

�@���_���l��A�i�`�X�ɔ�����h�C�c�l�A�|�[�����h�l�Ȃǂ����e����A3���l�ȏ�̐l�X�̖����D���܂����B

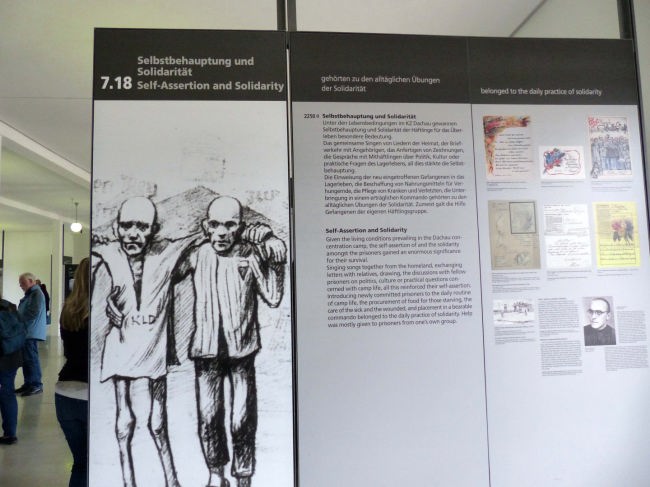

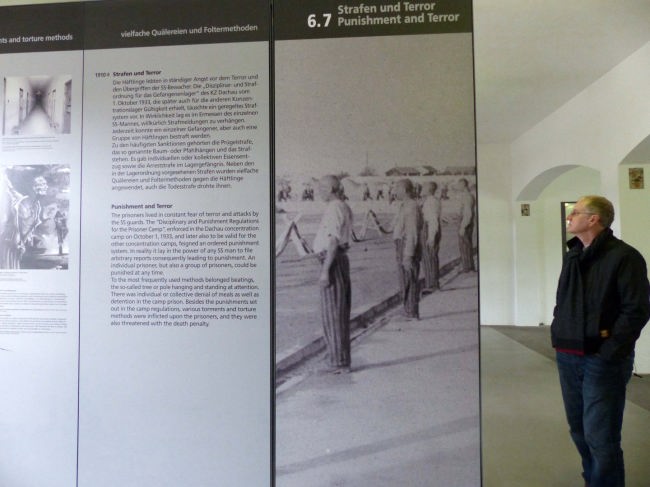

�@�K�C�h�����X�Ɛ������܂����A���̕���̉p��͋��ł��B���X�A�J�������Ȃ�A�����̂���ςł��B

|

| �@�����̒��ɔ����ق�����Ă��܂��B�܂��A���̒��̉f��ق�30�����x�̃r�f�I��f������܂����B |

�@�����A�����̗l�q���Č�����Ă��܂��B

�@���e���͌��d�ȓS��Ԃň͂܂�Ă��܂��B

�@�����ɂ͓o��Ώe�E�ł����A���E��ړI�Ƃ��ēo�����l���������������ł��B

�@�ċp���̐Ղł��B

�@�ȑO�A�|�[�����h�̃A�E�V�����B�b�c�����w���܂������A����ɔ�ׂ�ƁA�����̎��e���Ղ̓W���X�P�[���͂����ԏȗ�����Ă��܂��B���e���̕ۑ��^�����N����O�ɁA���Ȃ�ׂ���Ă��܂��������ł��B |

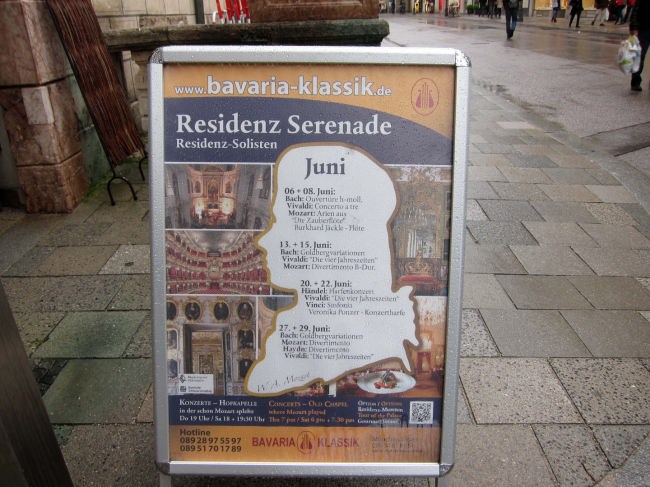

�@�z�e���ɂ�������߂�A��̓��W�f���c�ł̉��y��ł��B

�@�V�C�������̂Œn���S�𗘗p���܂������A�~�����w���̒n���S�͓������݂ɐ[���Ȃ��Ă��܂����B |

�@���W�f���c��q���ł̉��y��ł��B�����������Ȃ̂ŁA���O�Ŗ����ł����B

�@�o�����̓r�o���f�B�̎l�G�Ȃǂł������A�l�G�͉Ă���n�܂�A���t�҂͂Q���݂̂ł����B

�@���Ȃ�蔲���������t�ł����A�P���ԋ��̉��t�łS�Ȃł�����A��ނȂ��悤�ł��B |

�@����̓h�C�c�̓T�^�I�ȗ����ɂ��܂����B�S��ނ̃r�[�����o�Ă��܂����B��l�łW�t�����ƂɂȂ�܂��B

|

�@�J���~�̂ŁA�����ċA��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@

10���ځ@�h�C�c�����ٌ��w

�@�����������J�ł��B���̂��߁A�h�C�c�����ق�1���߂������Ƃɂ��܂����B

|

�@1952�N�ɊJ�ق��Ă���A�Ȋw�Z�p���Ⴂ�l�����Ɋw����悤�ɍ��ꂽ�����ł��B

�@�W���t���A�͒n��1�K����n��7�K�܂ł���A���ʐς�5��������������܂��B

�@�W���i�ڂ͖�1���V��_�ȏ�ŁA���E�ł��ō��N���X�Ƀ����N����锎���قł��B

�@���H�ɉ����ĕ��������ł�1���͊|����ƌ����Ă��܂��B

�@�����ق͐�̒��B�ɍ���Ă��܂��B

|

�@ |

�@�����ق̋߂����s�d�������Ă���A�n���S�̉w���߂��ɂ���A��ʂ͕֗��ł����B

�@�Ƃ肠�����A7�K�܂ŃG���x�[�^�[�ŏ���A���̌�A�K�i���g���č~��čs���܂����B���܂�ɍL���̂ŁA�����������ɂ���̂�������Ȃ��Ȃ�܂��B�ȉ��̎ʐ^�͏��s���ł�

|

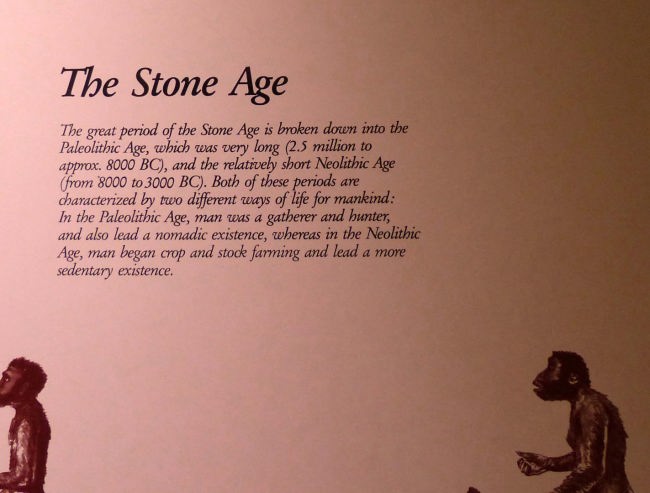

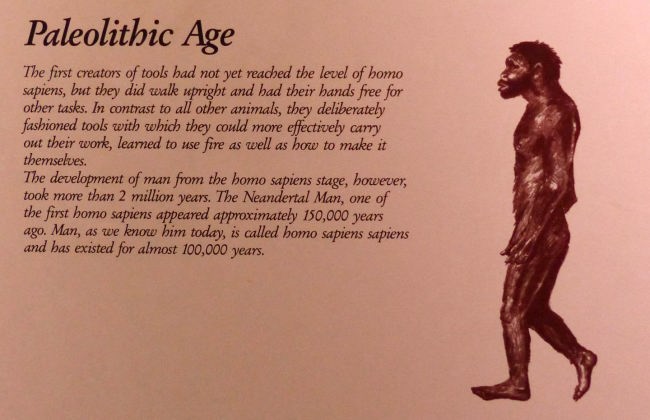

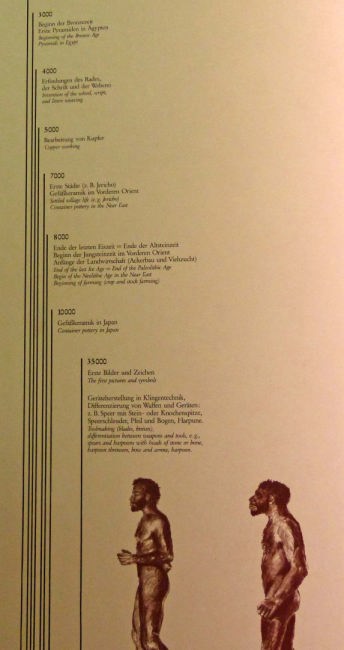

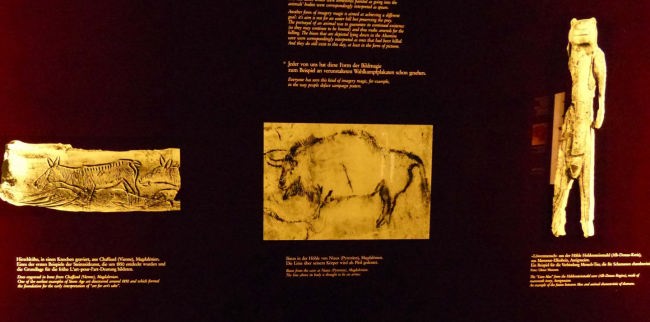

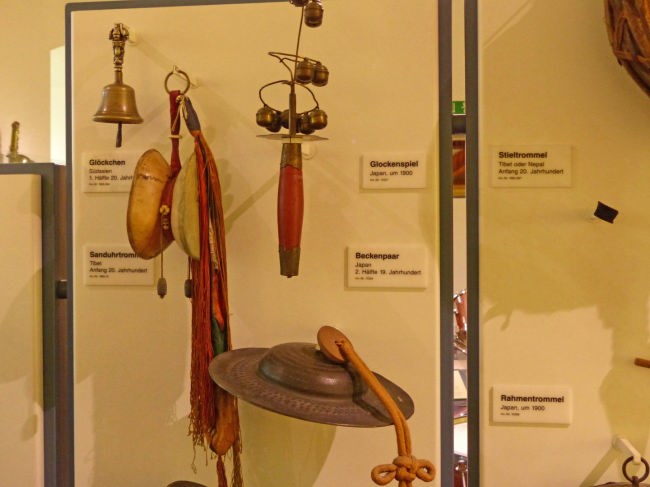

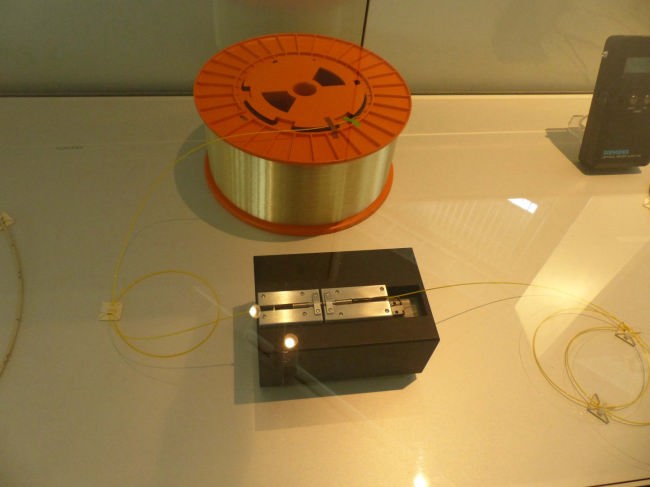

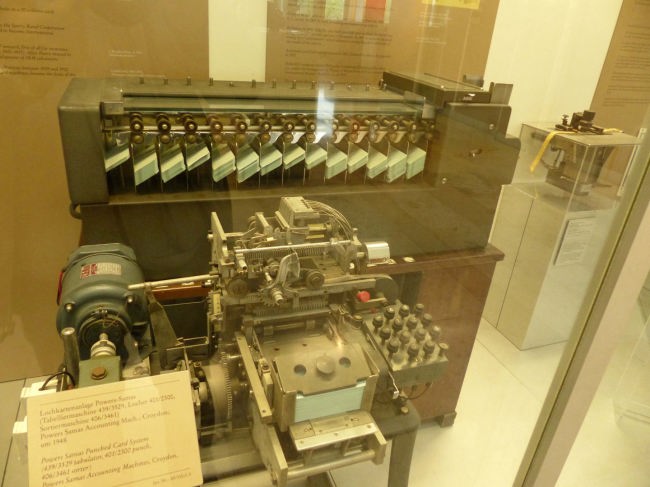

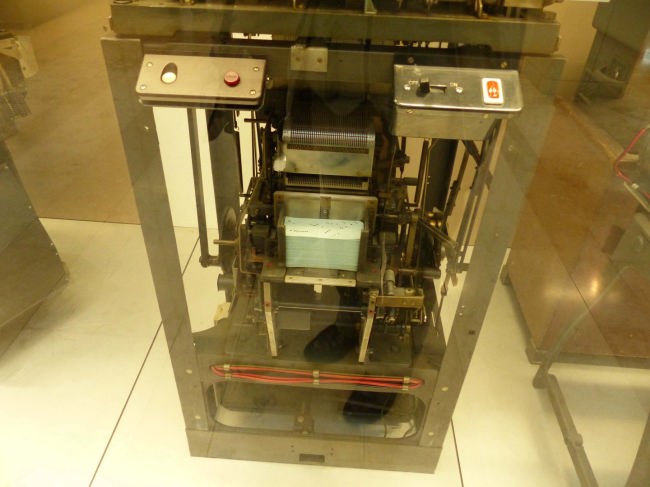

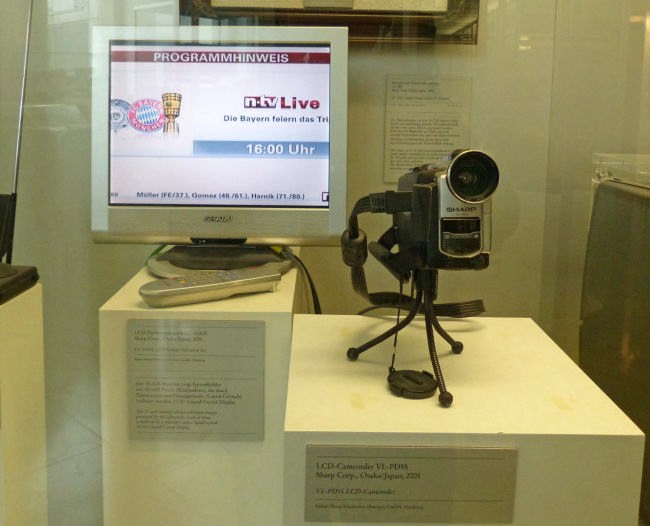

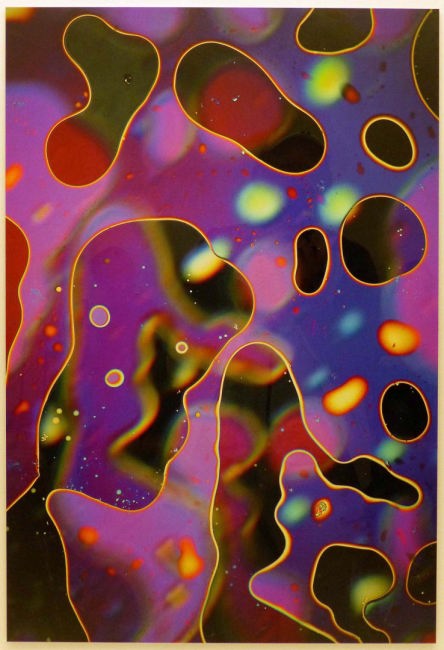

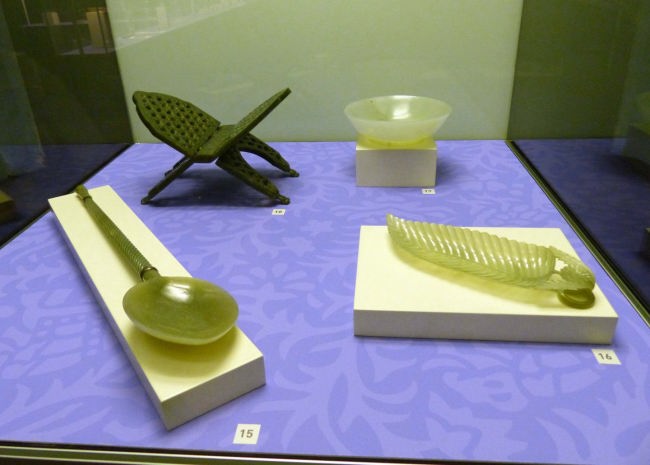

�l�ނ̔��B

�F���̐��藧��

������

�@�̂̌���������d�q�������܂œW������Ă��܂����B

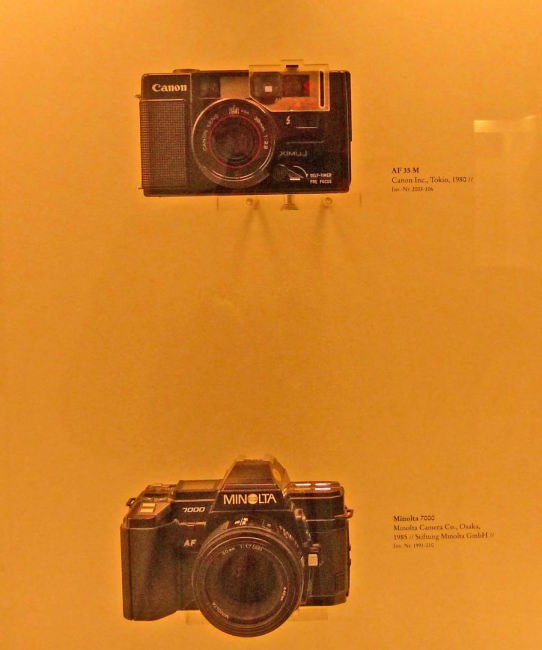

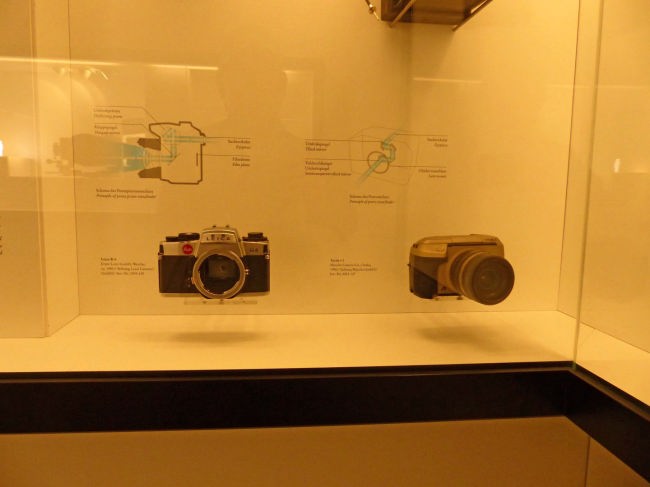

�J����

�@�����ɂ͓��{�̃J�������I���p���[�h�̊����ł����B

�@�m���ɁA���E���𗷂��Ă��Ă��A�F�������Ă���J�����͂قƂ�ǂ����{���ł��B

���ǂ��̍�

�@��������̂������Ⴊ�����Ă��܂����B����Ȃɂ����G�ȃv�����f��������̂��Ɗ��S���܂��B

|

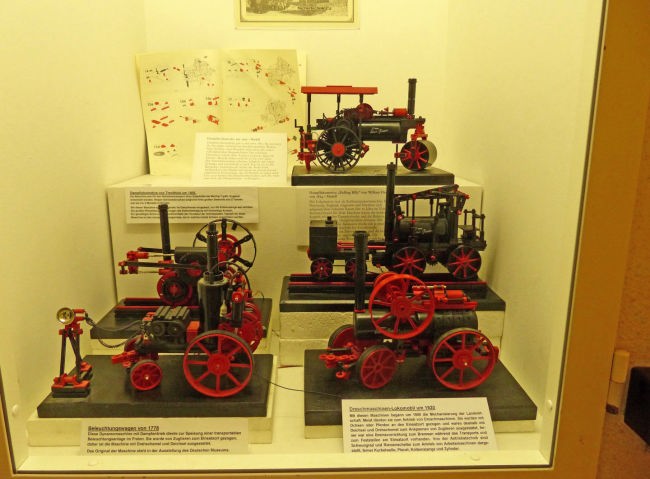

���H

�@��r�I�ȒP�Ȗ��H���W������Ă��܂����B�q���p�ł��B

�@�����ł͘a�����Љ��Ă��܂����B

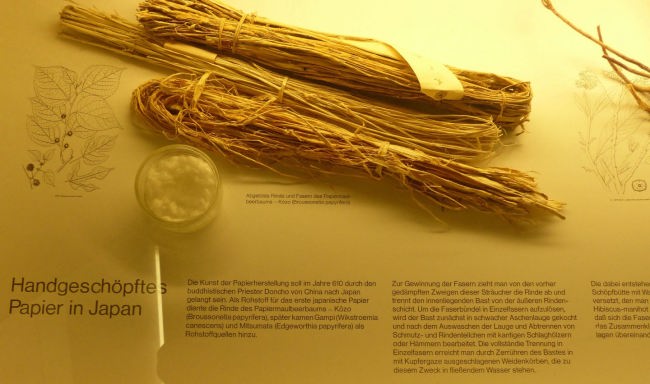

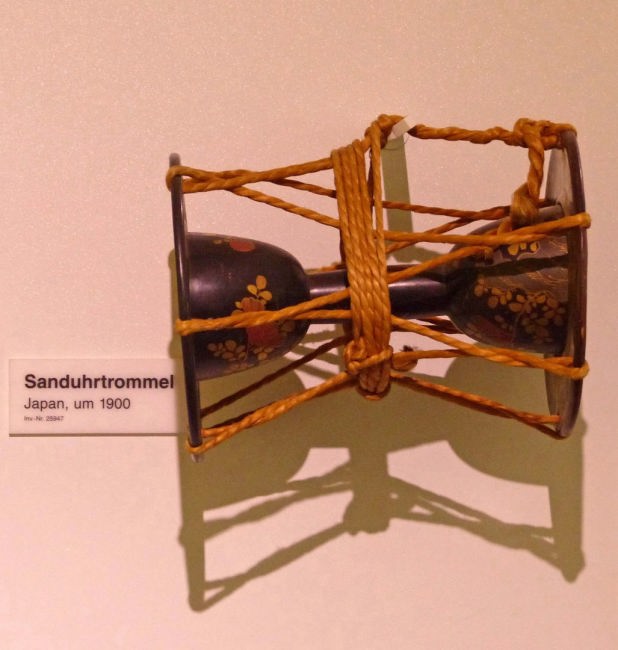

�y��

�@�����ɂ����{�̑��ۂ�c�c�~���W������Ă��܂����B

�K���X�Z�p

�D���Z�p

�@�d�C���N����������������₷��������Ă��܂����B

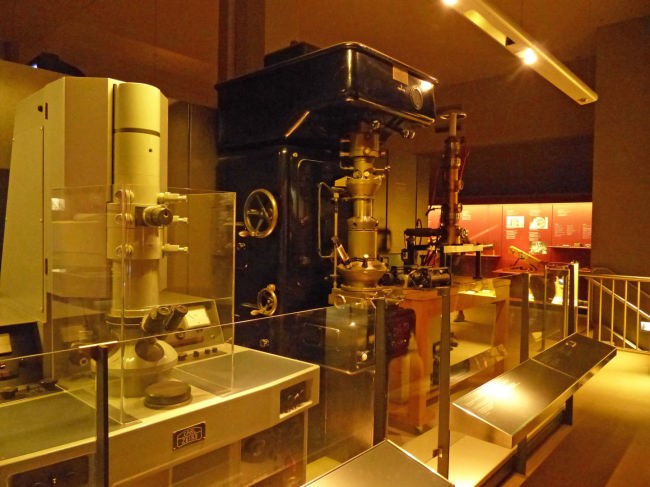

����Z�p

�@

�@�Ȃ�Ƃ����Ă��O�[�e���x���O���ł��B

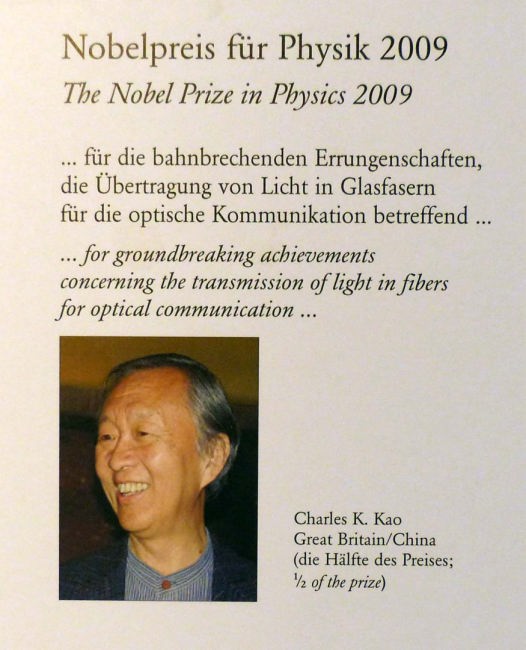

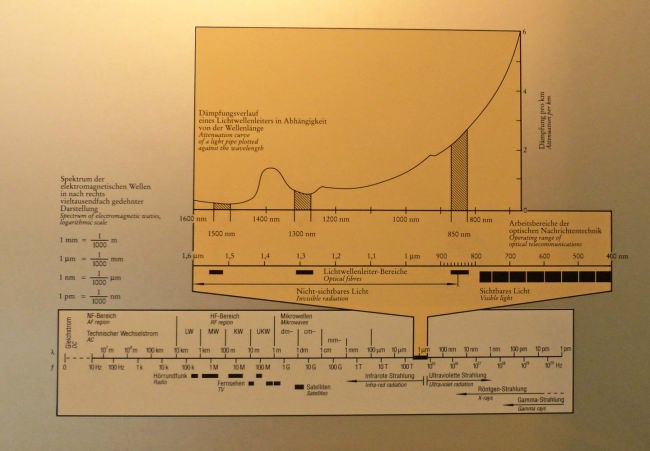

�@�����̕����w�҂̎ʐ^�������Ă��܂������A���̒��ɓ���G�����m�������Ă��܂����B

�@���̈ꐶ�̎d�����삪����W������Ă��܂����B

�@�ނ����A���낢��Ƃ����b�ɂȂ����m�[�x����܂̃J�I�[���m�̎ʐ^�������Ă��܂����B

|

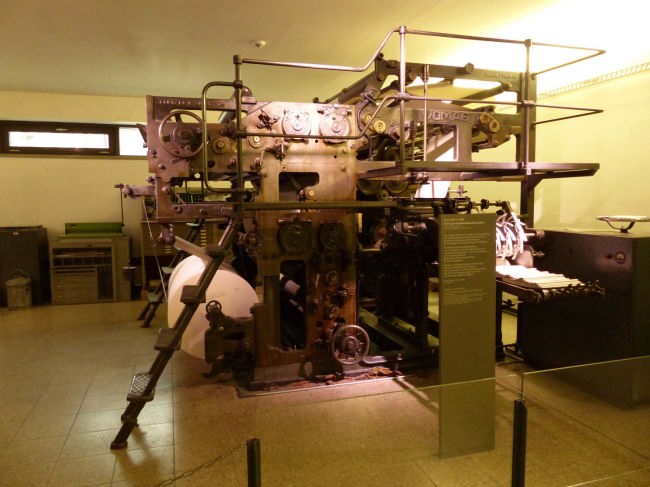

�@�@�B����^��ǂɂ��v�Z�@�������Ă��܂����B

�@

�@���܂��܁A�W���̂悤�Ȑl���߂Â��Ă��āA���O�̓A�}�`���A�����̃��C�Z���X�������Ă���̂��ƕ�����܂����B

�@�q���̍��A�����ɂȂ����L��������܂��B

|

�@�����ł��A���{�̐��i����������Ă��܂����B

�@���W�̗��j��������l�ɔ��ɂ�������W������Ă��܂����B

�w���R�v�^�[

�@ �w���R�v�^�[������قNJԋ߂Ɍ����̂͏��߂Ăł����B

�@�́A�����������Ă��낢��ƕ����܂������A�����A�����ԖY��Ă��܂��B

�F���q��w

�@���{�̃��P�b�g�͓W������Ă��܂���ł����B

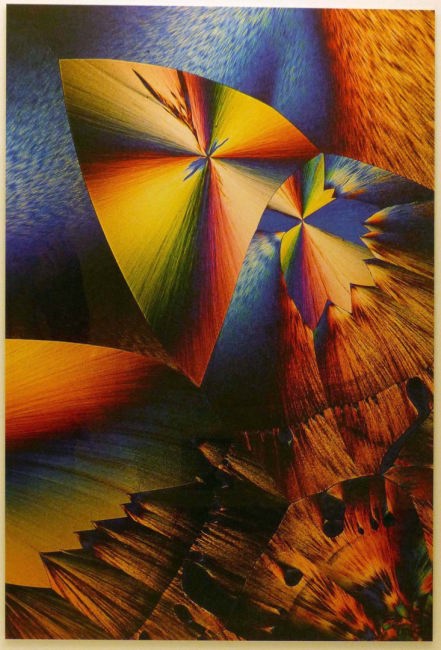

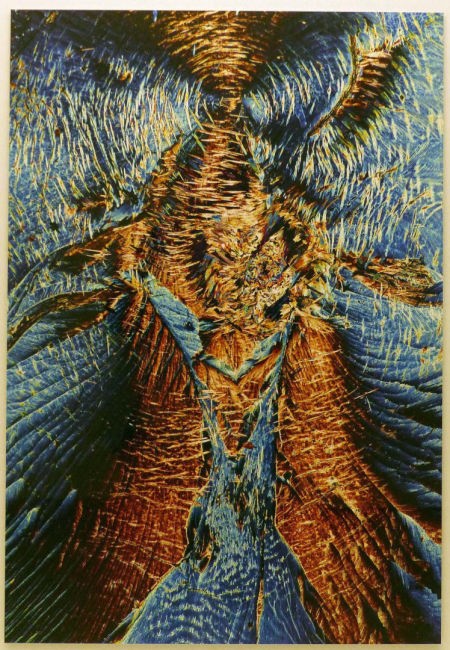

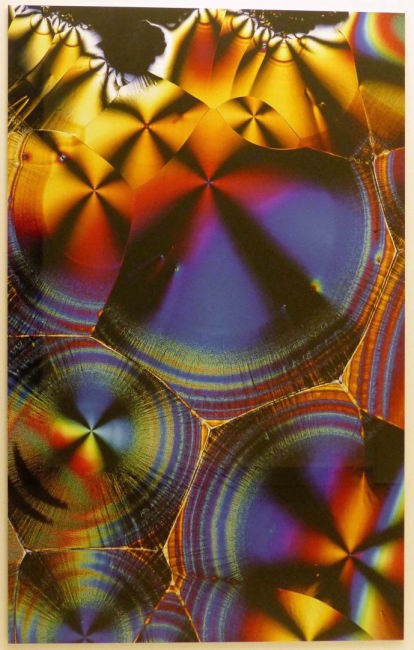

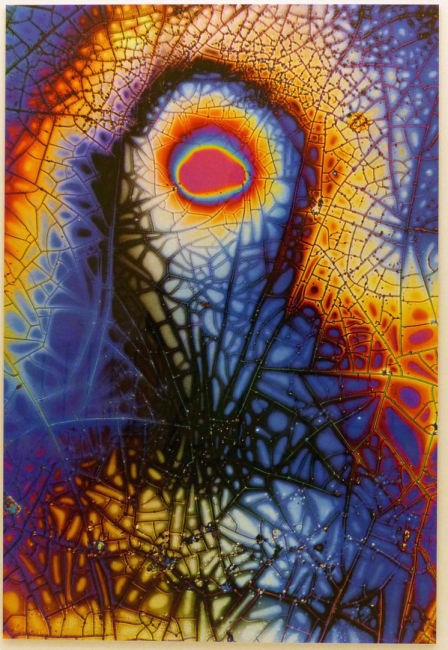

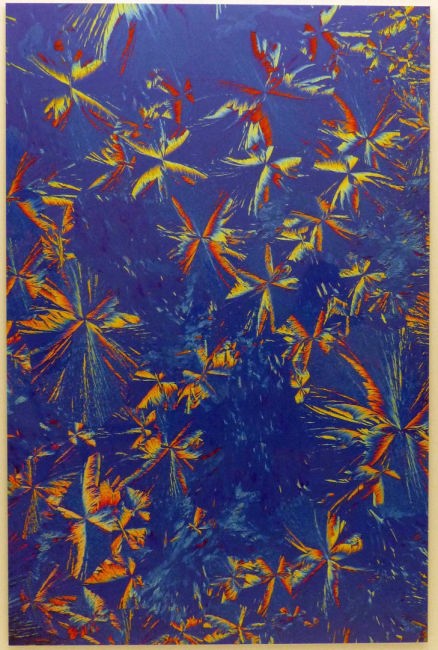

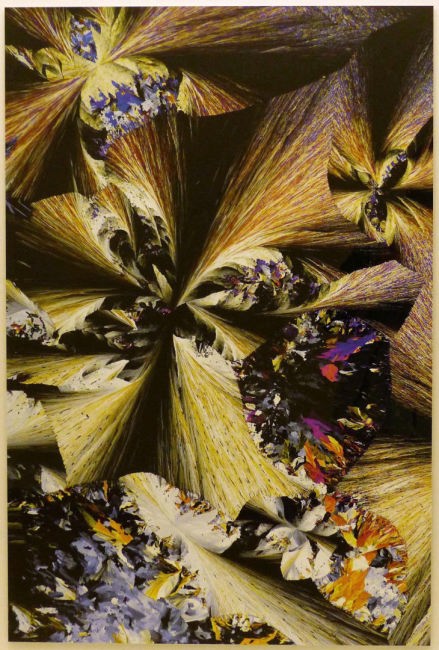

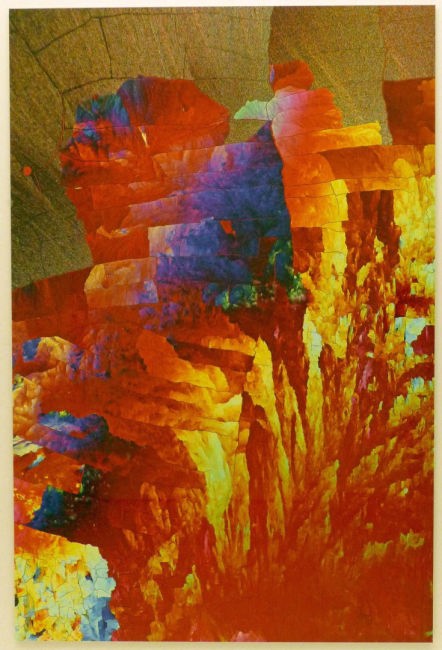

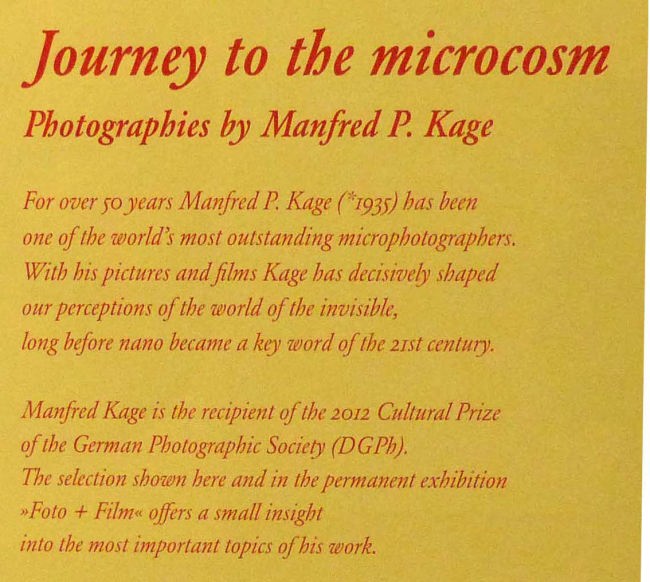

�}�C�N���t�H�g�O���t

|

�@���̂悤�ȕ��삪����̂�m��܂���ł����B

�@�����ʘH�̕ǂɏ����Ă������̂ŁA�ʐ^�Ɏ��߂Ă݂܂����B |

|

�@�ꖇ�̎ʐ^�̑傫���́A�c���� �P�� ���炢�ł����B

|

�@�~�����w���w�̂ǐ^�Ŏ��i�������Ă��܂����B

�@�̂芪�����i1�{�� 2.2���[���A��300�~�ł����B����Ȃɍ����Ă������悤�ł��B

�@������ł͗������܂ܐH�ׂ�l�������悤�ł��B

�@NHK�̊��m�G�A���[���b�p�S���̗��ł����̂悤�ȕ��i���ǂ��o�Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

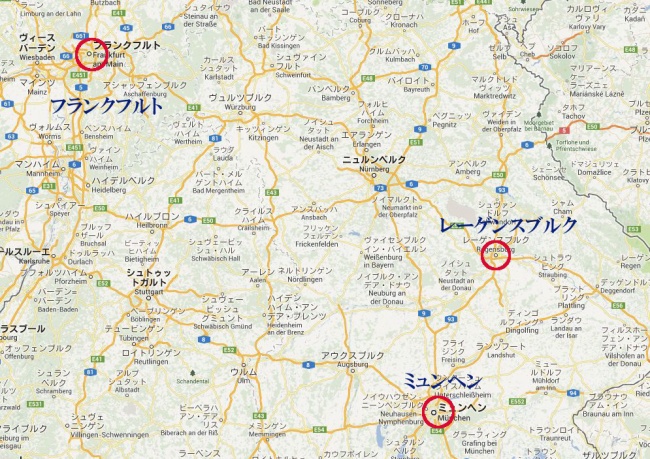

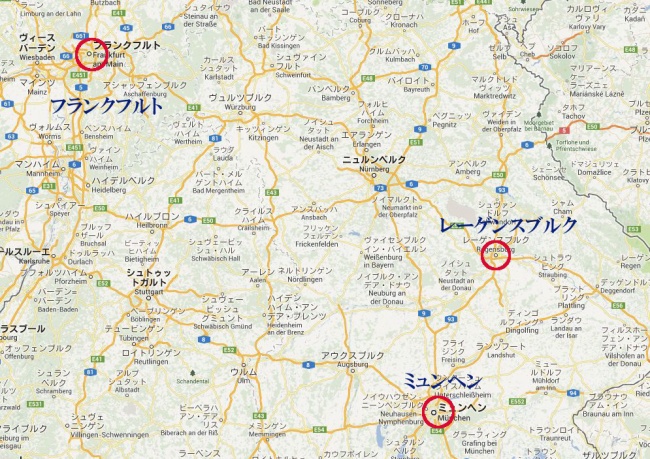

�P�P���ځ@���[�Q���X�u���N�ό��i���E��Y�j

�@�����͉J���キ�Ȃ��Ă����̂ŁA���[�Q���X�u���N�ɍs�����Ƃɂ��܂����B

�@���̒�����̓h�i�E��V���D���o�Ă���悤�Ȃ̂ŁA����ɂ�����Ă݂悤�Ǝv���Ă��܂����B

|

|

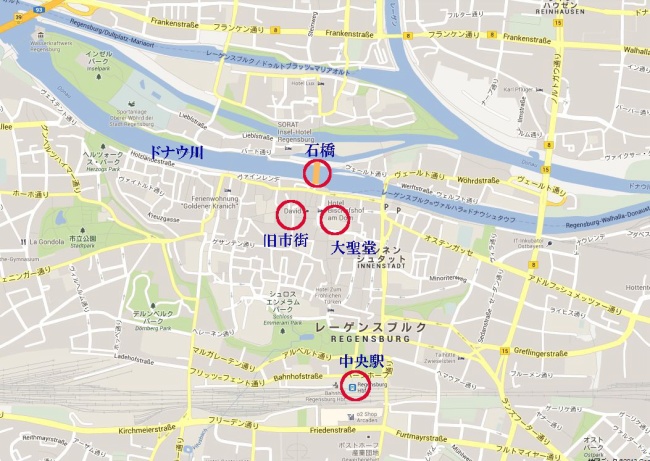

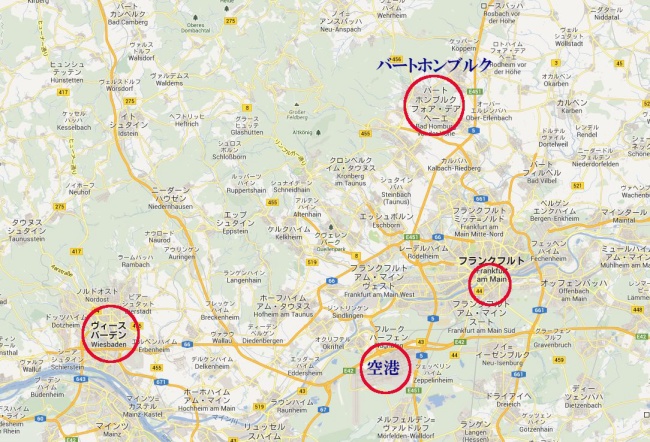

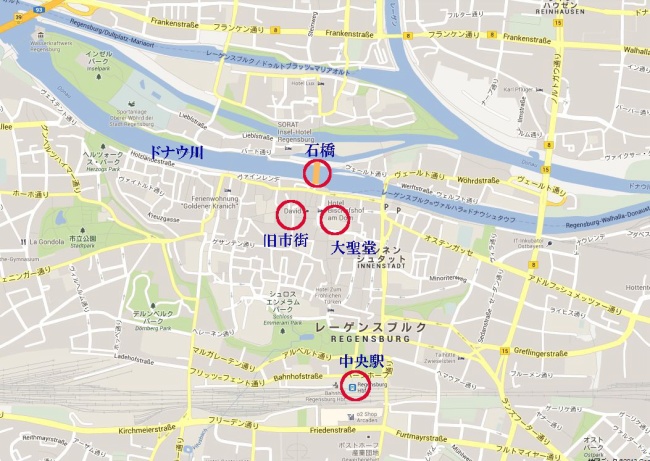

�@���[�Q���X�u���N�̓~�����w���̖k140�q�ɂ���h�i�E�쉈���ɔ��W�����Ós�ł��B

�@�@���[�}����A���[�}�R���h�c�n�Ƃ��Ă��̒n�ɏ��z���Ă��܂��B���̍��A�h�i�E�여��̓��[�}�R�̍őO��n�ł����B

�@�����ɂȂ�Ɛ_�����[�}�鍑�̎x�z���ɓ���܂��B���̓h�i�E��ʼn^������鉖�̌��Ղɂ��h���Ă��܂����B

�@�~�����w������RE�����Ŗ�1����30���قǂ̏��ł��B |

�@����̉J�̂��߂ł��傤���A���Q���������Ă���悤�ł��B

�@���[�Q���X�u���N�w�ɒ����ƁA�܂������̂��w�S�̂��傫�ȃ}�[�P�b�g�ɂȂ��Ă��āA�ǂ����w�Ȃ̂��A�o���͂ǂ��Ȃ̂��A�Ȃ��Ȃ��킩��܂���ł����B

|

���E��Y���[�Q���X�u���N�s�X

|

�@�_�����[�}�鍑�̎x�z���̂��ƁA���l�����͌��Ղŕx��~���A�c�邩�玩�������^�����A1245�N�A���R�s�s�̐錾���Ȃ���܂����B

�@�s�������͎����Ŗ@�������߂���A�ʉ݂���錠���Ȃǂ��̂ł��B

�@���s�Ґ�p�̍L�������h�i�E����ׂ��ō���Ă��܂��B |

�@�c�O�Ȃ���A�܂��A�J�������Ȃ��Ă��܂����B

�@���s�X�܂ŕ����Ă�15�����x�̂悤�ł����A�J�ŕ����ɂ����̂ŁA�^�N�V�[�ōs�����Ƃɂ��܂����B

�@�吹���̑O�ɂ͉�����̊ό��o�X����܂��Ă��܂����B���s�X�̒��܂ő傫�ȃo�X�������̂͒��������Ƃł��B |

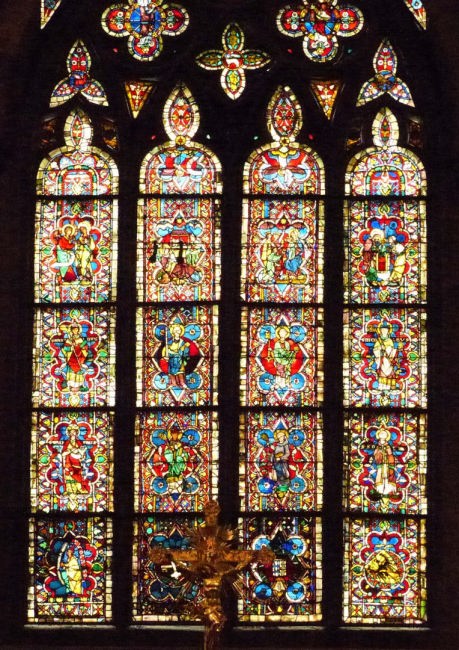

�@13���I����14���I�Ɍ��Ă�ꂽ�o�C�G�����ōł��d�v�ȃS�V�b�N���z�ł��B

�@�X�e���h�O���X�̔����������̑吹���̓����������ł��B

�h�i�E����

�@�h�i�E��ɂ͕��s�Ґ�p�̐�������Ă��܂��B�s���Ă݂�Ƒ�^���ł��B

�@����ł͗V���D��������߂邵������܂���B���炭�^���̗l�q�߂Ă��܂����B

�@����n�������������̎s�X�����E��Y�ɂȂ��Ă��܂����A�J�������̂ōs���̂𒆎~���܂����B |

�h�i�E��

�@�h�i�E��ɂ��Ē��ׂĂ݂܂����B

|

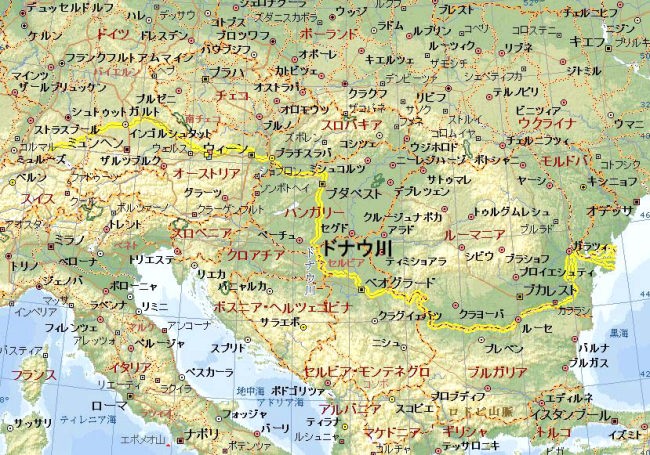

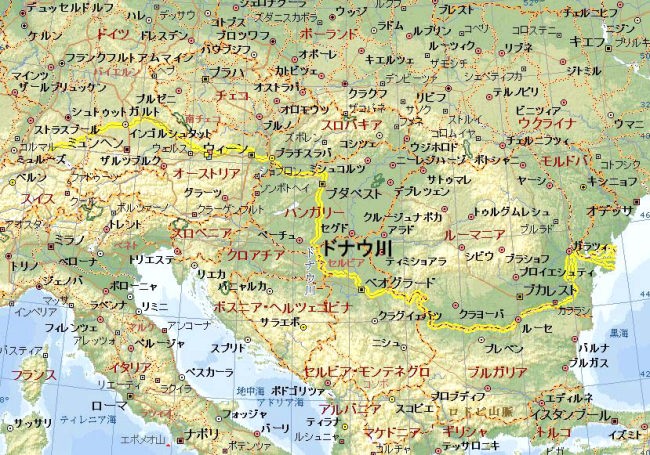

�@���[���b�p���̑�͂ŁA�S����2,850 km�B�h�C�c�암�̐X�ђn�тɒ[���A�E�B�[���A�u�_�y�X�g�A�x�I�O���[�h�ƁA3���̎�s���ї����A���[�}�j�A�ƃu���K���A�̋��𓌐i���č��C�ɒ����ł��܂��B |

�@�h�i�E�쌹������I�[�X�g���A��

|

�@�h�i�E�쌹���͖����ό�����E�����̓����̍L����n�ɂ���A��������~�����w���̖k100�q�t�߂�ʂ�A�����K�₵�����[�Q���X�u���N��ʂ�A�I�[�X�g���A�ւƗ���čs���܂��B

�@���������āA���̑�×��̓~�����w���ƃt�����N�t���g�̊Ԃɍ~�����J���W�܂������ƂɂȂ�܂��B |

���s�X

�@�A��͕����Ė߂�܂����B�m���Ɋ���̍�����������܂����B

�@��A�e���r������ƁA�h�i�E���C����̑�×����傫�ȃj���[�X�ɂȂ��Ă��܂����B

�@���{�ł��A���[���b�p�嗤�̑�^���������Ԙb��ɂȂ��������ł��B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

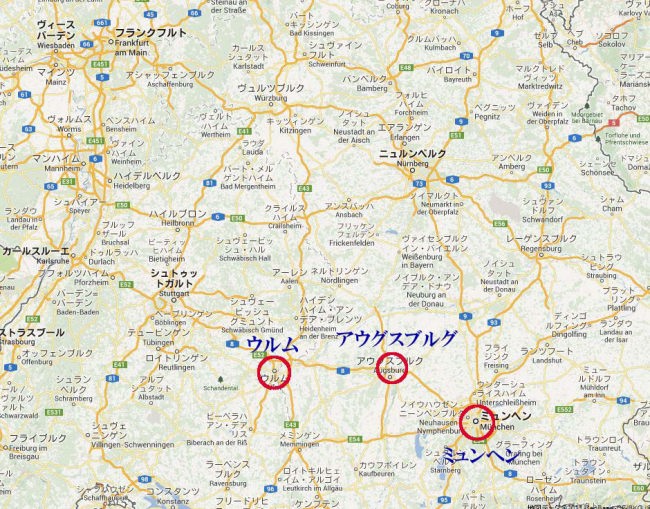

12���ځ@�@�E�����A�A�E�N�X�u���N�ό�

�@���[���b�p�嗤�Ɉُ�C�ۂ��������A��J���N�����Ă��܂����A�V�C�\������Ă���ƁA���̉J�͓��ւ̐i��ł���悤�ł��B

�@�{���A�����́A�I�[�X�g���A�̃U���c�u���N�ό��̗\��ŁA���łɑO�����Ċό��Ǝ҂ɐ\������ł����̂ł����A�Ǝ҂���A�U���c�u���N�֍s�����H�͍^���Ő��f����A�ό����~�Ƃ̘A��������܂����B

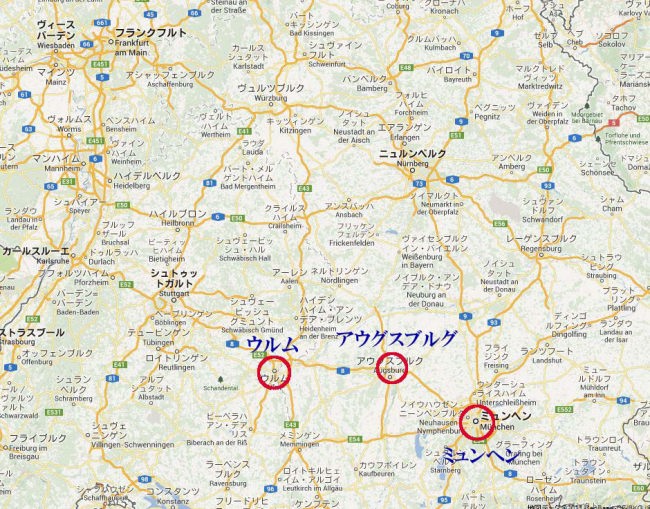

�@���̂��߁A�����͐��̕��֍s�����Ƃɂ��āA�E�����ƁA�A�E�N�X�u���N�̊ό��ɂ��܂����B

�@�K���A�����́A���V�Ɍb�܂�܂����B�@ |

|

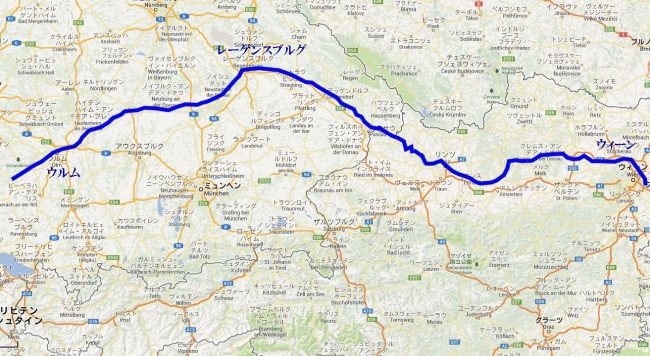

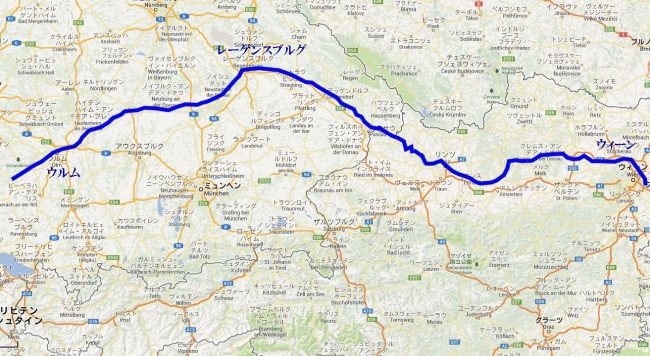

�@�~�����w���`�A�E�O�X�u���N�Ԃ�15���������炢�ɗ�Ԃ������Ă���A���ʗ�Ԃł��P���Ԏ�œ������܂��B�����ŗ�Ԃ���芷���A�E�����܂Ŗ�1���ԋ��ł����B |

�@�������~�����w�������w����o���ł��B�����͕��ʗ�Ԃɏ���Ă݂܂����B

�@���Ȃ�Ă��āA��������̐l�����]�Ԃ���������ł��܂����B

�E����

|

�@���̑吹���̍�����161.53���Ɛ��E��ł��B

�@�E�����͒����ȗ��A�h�i�E��̐��^�Ŕɉh���ė��܂����B

�@�A�C���V���^�C���i1879-1955�j�͂����Ő��܂�Ă��܂��B |

�@�w�O����吹���̕��֕����Ă䂫�܂����B�܂������ɕ����Ă䂭�Ƒ吹���������ė��܂����B

�@�ȂɂԂ�A���E�ꍂ���̂ł����牓�������������͂��ł��B

�@�������A���E��ƌ����Ă��A�P�����吹�����A��T���قǍ������x�ł�����A�덷�͈̔͂����m��܂���B

|

�@�Ȃ�Ƃ����Ă����E��Ƃ����̂͑f���炵�����Ƃł��B

�@�����������̒��ɗ����̂��A���E������Č������Ƃ����̂����R�ł����B

�@�����Ă݂�ƃ~�T���s���Ă���A12�����ɂȂ�Γ���ł���Ƃ̂��ƁA���̑O�ɊX�̌��w�����邱�Ƃɂ��܂����B

�@���̃S�V�b�N�l���̑吹����1377�N�Ɍ��݂��n�܂�A500�N�ȏ�̔N�����o�āA1890�N�Ɋ������Ă��܂��B

|

�s���ɂƍL��

�@�s���ɂ͑N�₩�ȕlj�ŕ����Ă��܂����B

�@���̑O�̍L���ʂ�A�h�i�E��̕��֕����Ă䂫�܂����B

�@���̕ӂ�͋��t�̈�p�ƌ����A�������̂܂܂̎p��ۂ��Ă��܂��B��̊K�ɍs���قǑ傫���Ȃ艮������яo���Ă��܂��B

�@�߂̉Ƃ�����܂��B���͕���ɂȂ��Ă��邻���ł��B�����H�n��i�ނƃh�i�E��ɏo�܂��B

�@�����O����̑�J�̂��߁A�×��̐Ղ������܂��B�ʘH�����ɐZ�������悤�ł��B

�@�吹���܂Ŗ߂�A���H���Ƃ�A12�����ɂȂ�̂�҂��܂����B

�@�吹���̓����ł��B�@

�A�E�N�X�u���N

�@�l��20���l���郍�}���`�b�N�X���ő�̓s�s�ł��B

�@�I���O15�N�A���[�}�l�ɂ���Č��݂��ꂽ�h�C�c�ŌÂ̓s�s�ŁA�����̎���̓��[���b�p�ɂ�������Z�Ə��Ƃ̃l�b�g���[�N�̒��S�n�ł�����܂����B

�@���āA�A�E�N�X�u���N�ɂ͐��E�Ŏw�܂�̗T���Ȑl�������Z��ł��܂����B���ɋ��Z�Ƃ��c��ł����t�b�J�[�Ƃ⃔�F���U�[�Ƃ͗L���ł����B�h�C�c�Ŏi���␕�@���A�����Đ_�����[�}�鍑�̍c��ɂȂ낤�Ƃ���ɂ͓��Ƀt�b�J�[�ƂƐ[���Ȃ���������Ƃ��d�v�ł����B

�@���R�u�E�t�b�J�[�́A�c��ւ��݂��t�����s������A�ԍςɒǂ�ꂽ�c��̓t�b�J�[�Ƃɐ��X�̗�����^����悤�ɂȂ�A���R�u�E�t�b�J�[�͋�R�̍̌@������ɓ���A�R�C�������̓����������܂����B

�@��̐��Y�Ǘ��̐���Ɛ�I�̔��Ԃ�z���t�b�J�[�����͂�邬�Ȃ����̂ƂȂ��Ă������̂ł��B

�@�ނ�͌|�p��ی삵�A�����̑s��Ȍ��z����z���A�A�E�N�X�u���N�ɂ̓��l�b�T���X�������J�Ԃ��܂����B

�@�@�����̃A�E�N�X�u���N�͏��l�͂������A�����ƁA�@���ƂȂǂ��܂��܂Ȑl�X���K��A���ɂ͒��̐l������l�̖K��҂œ��키���Ƃ��������ƌ����Ă��܂��B

|

|

�@���}���`�b�N�X���Ƃ́A�k�[�̃������c�u���N�����[�̃t�b�Z���܂ő����Ă��܂����A�t�����N�t���g�ƃ~�����w���̊Ԃ�ʂ�A�X�C�X�Ɍ������ē쉺���Ă��܂��B

�@���}���`�b�N�X���̖��O�́A�h�C�c�̃��}������́A�ǂ��炩�ƌ����ƁA�ߑ㉻�ɒx����Ƃ�A��ꂩ���������܂��ɁA�ό��q���Ăъ����Ɗ�����h�C�c�ό��ǂ��������O�ŁA���݂̒j���Ԃ̃��}���`�b�N�Ƃ͑S���قȂ邻���ł����A���̖��O��������A�A�����J�l�����߁A���{�l�ȂǑ����̐l���K���悤�ɂȂ��������ł��B |

|

�@�����͓V�C���ǂ��̂ŁA���ׂĕ����ĉ��܂����B

�@�܂��ɁA�����̕��W�܂����悤�Ȓ��ł����B |

�@�w���~��A���̑O�̒ʂ���܂������ɐi��ł䗈�܂������A�����̊X���݂������Ă��܂��B�@

�V�F�b�c���[�{�a�@�i�B���G��فA����уh�C�c�E�o���b�N���p�فj

�@1770�N�Ɍ��Ă�ꂽ���R�R���̋{�a�ł��B�G��قƔ��p�ق��q�����Ă��܂��B

�@���w�҂͎������ȊO�ɎႢ������2�����������ł����B�Ƃɂ����Ă��܂����B

�@��������̕������Ă��܂����B

�@�����̕�Ηނ̓C���h�����ɓ��ꂽ�悤�ł��B

���E�����q���A�t������

�@�V���Ƌ������������钿��������ł��B

�@��O�Ɍ�����̂��v���e�X�^���g�i���^�[�h�j�̐��A�t������ŁA���̉��̍������������̂��J�g���b�N�̐��E�����q����ł��B���O�̗R���́A304�N�ɏ}���������A�t���ƁA10���I�̐��l�E�����q�̕��ɂȂ��Ă���̂ŁA�����Ă�Ă��邻���ł��B

�@1474�N�A���̒n�ɐ��E�����q�������܂����B�܂��A���^�[�����܂��O�̂��Ƃł��B

�@�h�C�c�Ƀ��^�[�ɂ��@�����v���N����ƁA1555�N�A�A�E�N�X�u���N�̏@���E�̓��^�[�h��e�F���錈������܂��B���̘a�c���L�O���āA���E�����q����̈�p�ɁA�K�͂͏��������̂́A���A�t���������܂����B

�@�V���k�Ƌ����k�����ǂ���点��A�h�C�c�͂܂��܂����W���Ă������Ǝv���܂����A17���I���A�{�w�~�A�ł̃v���e�X�^���g�̔������������ɁA���ӏ������������O�\�N�푈���u�����A�h�C�c�͐��ނւ̓�����ݎn�߂܂����B |

���A�t�������@

| �@�������ɁA���f�ȋ���ł��B���^�[�h�ɂƂ��āA���ȋ���͈Ӗ��������Ȃ������̂ł��傤�B |

���E�����q����

�@��������������킩�炸�A������܂ł����Ԏ��Ԃ��|����܂����B

�@�����Ă݂�ƁA�����ɂ��A�K��҂͒N�����܂���ł����B

�Q�̋���

�@��̋���͊��S�ɂ������Ă��܂��B

�@���E�����q����̈�p�ɁA�ォ��A�t��������ꂽ�ƒm��Δ[�����܂��B

�s���ɂƃy�����b�n��

�@�s���ɂ̓h�C�c�E���l�b�T���X�̍ō�����ƌ����Ă��܂��B�S�K�ɂ��҂�s�����������̃z�[�������邻���ł��B

�@����70���̃y�����b�n����1182�N�ɍ���܂����B�����A���ɓo��s���������炷���Ƃ��o���邻���ł��B |

�s���ɑO�L��

�@��҂������n�ʂɂׂ����ƍ����Ă��܂����B�ŋ߁A���{�ł����̂悤�ȍ�������悭�������܂����A������������悤�ł��B |

�吹��

�@�A�E�N�X�u���N���\����吹���ł��B

�@�����̍����ɂ�10�`11���I�̃��}�l�X�N�l�����c��A�E�̓�����t�߂�14���I�ɃS�V�b�N�l���ő��z����Ă��܂��B |

�吹������

�@�����̗a���҂�`�����X�e���h�O���X��11���I�㔼�ɍ��ꂽ���̂ŁA���S�Ȍ`�Ō������鐢�E�ŌẪX�e���h�O���X�ƌ����Ă��܂��B

�@�אڂ��Ďi���攎���ق�����܂����A���낤�Ƃ���ƁA���Ԃ��ƌ����A�߂��Ă��܂��܂����B |

�Z���g�E�A���i����

�@�}���e�B���E���^�[���A�����Ă��̋����K��A�؍݂��������ł��B

�@����̓�������Ȃ��Ȃ��킩��܂���B�n���̐l�ɕ������Ƃ���A������܂ňē����Ă���܂����B

�@�����ȕW�����f�����Ă��邾���ŁA����ł͒n���̐l�łȂ��ƕ�����܂���B

�@���ɓ���ƁA�܂��ɔ����ق̂悤�ł��B�L�����������ƁA����̓����������A�����Ă݂܂����B

�@�|�������Ă���l����l���������ł����B

�@���̋���́A�����āA�J�������h�̏C���@�Ƃ��̕t������ł����B1509�N�A�t�b�K�[�Ƃ̕揊��q�������̒��ɍ���Ă��܂��B |

�@�w�܂ŕ����Ė߂�܂����B�܂��A�������������̂ł����A�����ł̏���������A��ĕ����Ă��܂����B

�@�����������̂ŁA�ʐ^�Ɏ��߂܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@

13���ځ@�j���t�F���u���N��ό���A�t�����N�t���g�ֈړ�

�@

�@7�������~�����w���Ƃ������ł��ʂ�ł��B

�@�~�����w���o���͌ߌ�2�����Ȃ̂ŁA�ߑO���A�߂��̃j���t�F���u���N��ɍs���Ă݂܂����B

�@�H�ʓd�Ԃōs�����Ƃ��o���܂��B |

�@�߂Â��Ă݂�Ɠ����悤�Ȍ��������сA�ǂ����������������Ȃ��قǍL���{�a�ł��B

�@�{�a�͂قڍ��E�Ώ̂ɍ���Ă���A���̑O�ɂ͔����������ԉ^�͂�����Ă��܂��B |

�n�Ԕ�����

�@�ό��o�X�����������܂��Ă��鏊������A��������������Ǝv�������čs�����Ƃ���A�����͔n�Ԕ����قł����B

�@�`�P�b�g���ē����Ă݂܂����B�`�P�b�g�͖{��ɂ��������̂ɂ��܂����B

�@�ό��q�͂Ȃ�����������܂���ł����B

�@���[�g���B�q2���̋��H���{�������Ȕn�Ԃ₻�肪�W������Ă��܂����B

�@�����̉��Ƃ��~�����x�̖L�����ɂ͋��납����܂��B |

�@�Ȃ�Ƃ��f���炵�����蕨�ł��B���̒��ɂ́A�f���炵�����̂�������̂ł��B

�@�G��ق����݂���Ă��܂����B

�@�n�Ԋق��o�āA�{��̕��������܂����B

�@���ȋ{�a�ł��B

�@���̂���̓��B�b�e���X�o�b�n�Ƃ̉Ă̗��{�Ƃ���17���I����19���I�̔��܂ő��c����ė��܂����B

�@�푈�ɂ��j����Ƃ�A�u�d���̏�v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B |

�@���̂���̈����̓��[�g���B�q1��������������36���̏ё��悾�����ł��B

�@�����̈�ʂ�12���̔��l�悪�����A���ꂪ3�ʂ���̂ŁA���v36���ɂȂ�܂��B

�@�ʔ������Ȃ̂Ŏʐ^�Ɏ��߂܂����B

�@���̒��ɂ́A�X�L�����_�����z���A���[�g���B�q1����ވʂɒǂ����ތ����ɂȂ����ƌ�����A�x��q�A���[���E�����e�X�̏ё�������܂��B

�@���[�g���B�q�P���́A���[���E�����e�X�ɑ�����g�������A�̖����������N���������߂ł����B

�@���[���E�����e�X�̓��[�g���B�q�P�����͂��߁A�����Ŏ��Y�Ƃ̒j����n��������ƌ����A���̐��U�͑����̏�����f��ɓo�ꂵ�Ă��܂��B�ޏ��͂̂��ɃA�����J�ɂ킽��A39�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ��Ă��܂��B

�@���̎ʐ^�̍Ō�̊G�����[���E�����e�X�ł��B |

�@���낢��ȕ���������ɑ����܂��B

�@�ډB�����ꂽ�ꏊ������A�`���Ă݂�ƕǂ̏C�����̂悤�ł����B

�@�펞�A��������̐l�����̂���̕ێ�A�Ǘ��A�C�������Ă���̂ł��傤�B

�@���̒뉀�ɉ���Ă݂܂����B

�@�~�����w���̃��W�f���c�������ł������A�뉀�ɂ͒N�ł������œ��邱�Ƃ��o���܂��B

�@���ɓ��{�ł��̂悤�Ȓ뉀�������Ȃ�ƑA�܂����Ȃ�܂��B

�@�Ō�̂��ʂ�ɂ�����x�A�s���ɂɍs���Ă݂܂����B���傤��12���A�s���ɂ̐l�`�����n�߂܂����B

�@���[���b�p�̎s���ɂɂ́A���̂悤�Ȏd�|�����v�ʼn��l�`�������������܂��B

�@�s���ɂ̒����`���Ă݂܂����B�ǂɎo���s�s�̖�͂������Ă��܂����B�T�b�|�����o���s�s�ɂȂ��Ă���悤�ł��B

�@������̐l�́A�L��Ńr�[�������݂Ȃ��璋�H���Ƃ�̂������ƕ����A���������L��ɍs���A�r�[���Œ��H���Ƃ�܂����B

�@�H����͓��{�Ɠ��������ł����A�r�[���͂�����̂ق��������Ԉ����Ȃ��Ă��܂��B |

�@���悢��t�����N�t���g�ɖ߂�܂��B��Ԃł̐S�z�͉ו��ł����A���̗�Ԃɂ͉ו��u���ꂪ����܂���ł����B�d�����Ȃ��̂ŁA��Ԃɓ�����̗����ɒu���Ă����܂����B�t�����N�t���g�ɓ�������܂�3��قǒ�Ԃ��A��q�����~�肵�܂������A�ԏ��������ɒu���l�ɂƌ����Ă����̂ŁA���͂���܂���ł����B

�@���Ȏw���ԂȂ̂ŁA����قǂ̍��G�͂���܂���ł����B�ԓ��ɃC���^�[�l�b�g�g�p�\�Ə�����Ă����̂ŁA�J���Ă݂܂����B���̗�Ԃɏ���Ă������

4.95 ���[���Ə�����Ă��܂����B |

�@�O�ɔ��܂����Ɠ����z�e���ɖ߂�܂����B��t�삪���}���Ă���܂����B

�@������x�A���s�X�܂ŕ����Ă݂܂����B�r���A�V�F���[�̑��̑O��ʂ�A���s�X�ɒ����ƁA�؍��̂��Ղ肪�s���Ă��܂����B�t�����N�t���g�͉����������̂��Ղ肪����悤�ł��B�h�N�g�͊؍��̓��Ə����ꂽ�����|�����Ă��܂����B |

�@�J�^���[�i����ɓ����Ă݂܂����B�������Ȃ���X�e���h�O���X�̔���������ł��B

�@�ĂсA���[�}�[�L��ł��B�Ō�̔ӂȂ̂ŁA�v���o�ɂ����ł��r�[���ł����B

�@���̂悤�ȃc�A�[������悤�ł��B���s��Ђ̊�悾�����ł��B

�@��������肵�āA�w�O��ʂ��ăz�e���ɖ߂�܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@

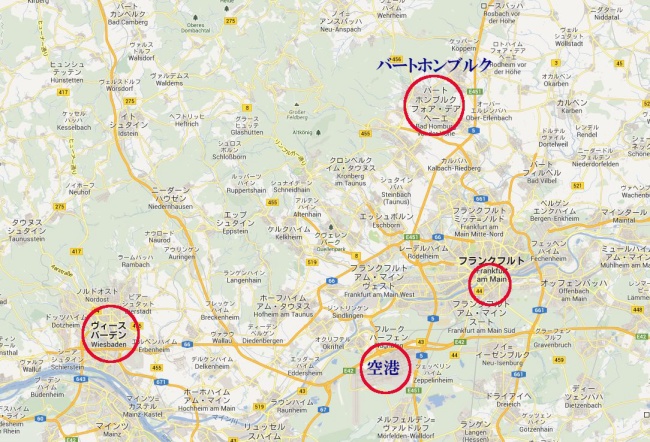

14���ځ@���B�[�X�o�[�f���A�n�[�g�E�z���u���N�ό���A���c��

�@

�@���c�s���̔�s�@�̏o�����Ԃ͌ߌ�9��5���ŁA�o���܂ł����Ղ�Ǝ��Ԃ�����܂��B

|

�@�z�e���ɉו���a���A�܂��s���Ă��Ȃ��A��r�I�߂��Ƃ���ɍs�����Ƃɂ��܂����B

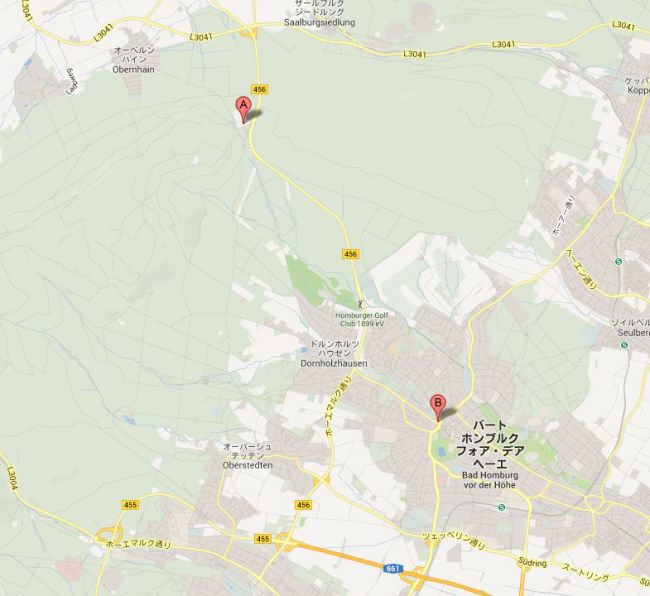

�@�ē��������Ă���ƁA���ʗ�Ԃł�1���Ԏ�̏��ɍ��ۉ�c�≷��ۗ{�n�ŗL���ȃ��B�[�X�o�[�f��������悤�ł��B

�@�Ƃ肠�����A�s���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

�@�ߌ�́A���E��Y�Ɏw�肳�ꂽ�n�[�g�z���u���N�̃��[�}�̈�Ճ��[���X�֍s���Ă݂܂����B

�@�Ȃ��A�o�[�f�����t���n���͉���n���Ӗ����Ă��܂��B

|

�@�@

|

�@���B�[�X�o�[�f���͍��ۉ�c�≷��ۗ{�̒��Ƃ��Ēm���A�w�b�Z���B�̏B�s�ƂȂ��Ă��܂��B

�@���̒��ɂ́A�����āA�Q�[�e�A���[�O�i�[�A�h�X�g�G�t�X�L�[���K�ꂽ�����ł��B

�@���̒����ɂ���N�[�A�n�E�X�ɂ́A���ۉ�c��̂ق��ɃJ�W�m�����݂���Ă��邻���ł��B

�@�l���x���N�o�R�S���͐��͂œ����o�R�S���������ŁA�������鐅�͂ɂ��S���͂��������������ł��B

�@�܊p���B�[�X�o�[�f���ɗ����̂ŁA�s���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B |

�@��Ԃ͋����قNjĂ��܂����B

�@���B�[�X�o�[�f������l���x���N�o�R�S���ւ͕����ɂ͉�������̂ŁA�o�X�𗘗p���܂����B

�@�o�X���s�d�Ɠ��l�A��Ԃ���Ƃ��A�^�]��ɂ������x�����܂��B |

�l���x���N�o�R�S���@

�@

�@�o�R�S���ƌ����Ă��A�ق�̏��������u�̂悤�ȂƂ���ɓo�邽�߂̓S���ł��B�����A���̋u�̏�ɂ̓z�e��������A1888�N�A�h���q���^�Ԃ��߂ɍ���܂����B

�@����ɂ���ԗ��ƁA�o���_�ɂ����̎ԗ��̓��[�v�ŗւɂȂ�l�Ȍ`�Ō���Ă��܂��B�ԗ��̏��̉��ɂ͑傫�Ȑ���������A����ɂ���ԗ��̐����́A��������o��N���Ŗ�������d���Ȃ�܂��B����A�o���n�̐����͋�ɂ��A�y�����܂��B�]���āA�u���[�L���ɂ߂�ƁA����̎ԗ��́A�o���n�̎ԗ��������g���Ȃ���~��Ă��܂��B

�@�ԗ��̏d���͏�q�̐l���ł����܂�̂ŁA�o��l�ƍ~���l�̐l���ɂ��A�����̐��ʂ͌��߂���Ƃ̂��Ƃł��B�܂��ɁA���ɂ̃G�R�^�]�ł��B

�@�������A�~�G�͐����������Ă��܂��̂ŁA�^�]�͒��~����邻���ł��B

�@�o�R��Ԃ̃��[���͎ʐ^�̂悤��3�{����Ȃ�A�����̒��ԂɎ��ԂŎԗ��Ƃ������茋�т��A�u���[�L��������l�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�o�R��Ԃɂ͂悭�t���Ă���\���ł��B

�@�c�t�����ł��傤���B�o�X���炽������Ă��āA��Ԃɏ�荞�݂܂����B

|

�@�W�]�䂪����Ă���A�s�X�n����]�ł��܂��B�u�̎Ζʂ̓u�h�E���ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����������т��A�T�^�I�ȃ��[���b�p�̕�����f���o���Ă��܂��B

�@�����Ƃ����q�������������������Ă��܂����B���鎞�Ƃ͈Ⴄ�q�������ł����B

�N�[�A�n�E�X�@

�@���̒��̃V���{���A�N�[�A�n�E�X�ɍs���Ă݂܂����B

�@�N�[�A�n�E�X�Ƃ͉���̂���ق��Ӗ����A��ʂɂ̓J�W�m���t���Ă��܂��B

�@�����ɂ͑傫�Ȓr�A�����A�Ő����L�����Ă��܂����B�N�ł������Ŋy���ނ��Ƃ��o���܂��B���肵�āA�܂��A���ʂɖ߂��Ă��܂����B���ʑO�ɂ��r�ƕ���������Ă��܂��B

|

�@ ���ʂ���̎ʐ^�ł��B

�@�Ăуt�����N�t���g�ɖ߂�A��Ԃ���芷���A�n�[�g�z���u���N�Ɍ������܂����B

�@�܂��A�^���̐Ղ��c���Ă��܂����B���ʗ�ԂŖ�20���ł����B

�@�n�[�g�z���u���N�̓��ɒ��� Bad �͉�����Ӗ����A����n�z���u���N�Ƃ����Ӗ��ł��B���̒��͉���n�Ƃ��Ă��L���ł��B

�@�n�[�g�z���u���N�w����́A��������̃o�X���o�Ă��܂����A�����\������ƃU�[���u���N��ԍs���̃o�X��2���Ԃ�1�{��������܂���B

�@�ē����ɂ̓o�X�̖{���͏��Ȃ��Ə����Ă���܂������A�܂����A2���Ԃ�1�{�Ƃ͋����ł��B

�@���̃o�X�܂ł�1���Ԉȏ���҂K�v������܂��B�����鋗���ł͂Ȃ��̂ŁA�^�N�V�[�𗘗p���邱�Ƃɂ��܂����B�n���̐l�ɕ�������A�^�N�V�[�͏��Ȃ��|���X�X�e�[�V�����܂ōs������Ƃ̂��Ƃł����B�������A�K���A�߂��Ƀ^�N�V�[�������̂ŏE�����Ƃ��o���܂����B

|

|

�@�}���̂`���U�[���u���N�ŁA�a�������w�ł��B

�@�^�]��͉p����قƂ�ǘb���܂���ł����B�p�L�X�^�����瓭���ɗ��Ă���̂������ł��B

�@�A�肪�S�z�Ȃ̂ŁA�^�]��Ƀ`�b�v�������A1���ԂŖ߂��Ă��邩��A�҂��Ă���Ώ���Ă������Ƃ����ƁAOK�Ƃ̂��ƁA���������A���Ă���܂ő҂��Ă��Ă���܂����B�@���ɖ߂��Ă�������q�������ł��Ȃ��̂ŁA1���ԑ҂��Ă����̕����ǂ��̂ł��傤�B

�@�����悭�A�邱�Ƃ��o���܂����B

|

�U�[���u���N��ԃ��[���X

�@���[���X�Ƃ͋��E���Ӗ����A�h�C�c�Ŗ����̒���ł��B

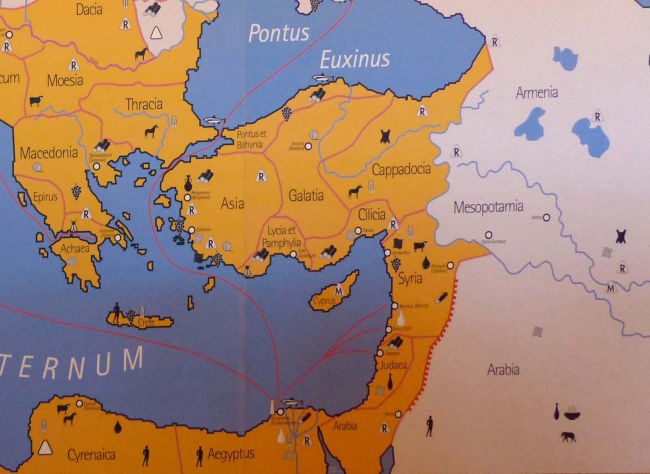

�@���݂̓��[�}�鍑�����̗̈���Q���}�������̐N�����烉�C����A�}�C����̔엀�ȓy�n�Ɛ��^����邽�߂ɍ���܂����B

�@���[�}�鍑�̏���c��A�E�O�X�g�D�X�́A�Q���}�j�A�n���𐧈����ׂ��A�R���𑗂�܂������A�S�s�A�ދp���A�Q���}������������ȏネ�[�}�鍑�ɐN�����Ȃ��悤�Ȗh�q���C���̌��݂ɒ��肵�܂����B

�@2��c��e�B�x���E�X�͂���ɑދp���A���C������ŏI�h�q���C���ɒ�߂܂��B

�@�n�h���A�k�X�c�鎞��A�h�C�c�ɒz���ꂽ���[���X�̑S���̓��C���삩��}�C����Ɏ���580�������z����悤�ɂȂ�܂����B���݁A���̒���ɂ����āA60�ȏ�̑傫�ȍԐՂ���������Ă��܂��B�P�̍Ԃ�����A��100������1000���̎�����������悤�ł��B�܂��A�����E������ɉ����Ă���������ꌻ�݁A��900�A��������Ă��܂��B

�@3���I�ɂȂ�ƁA�Q���}�������͂��̏�Ԃ��z�����[�}�鍑�ɐN�����A���[�}�鍑�͏��X�ɐ��ނ̓������ł䂫�܂����B

�@�Ȃ��A�N�������Q���}�������͌��݂̃t�����X�A�h�C�c�S��ɍL����A�t�����X���b���l�����ƃh�C�c���b���l�������A���X�Ƀt�����X�ƃh�C�c�̍���������čs���܂����B |

|

�@�U�[���u���N��Ԃ͋I���O90�N����Ɍ��݂��ꂽ�Ɛ��肳��Ă��܂��B135�N���A����Ɋg������A����221���A��147���ɂȂ�A4�̏��A�ΕǁA��d�̖x�������Ă��܂����B

�@1897�N�A�h�C�c�c�郔�B���w����2���́A�U�[���u���N��Ԃ̍Č��𖽂��A��ꎟ���E���O�Ɋ������Ă��܂��B

�@���݂͔����قƂȂ��Ă��܂����A2005�N�A���E��Y�ɓo�^����܂����B���E��Y�Ɏw�肳��Ă���̂͂��������łȂ��A550�����ɂ킽��L���̈�ɂȂ��Ă��܂��B |

�@���̍����ɂ��錚���Ń`�P�b�g���A������ʂ�A�����ɏo�܂��B

�@���h�ȏ�Ԃł����A�펞�蒼������Ă���悤�ł��B

�@���̃��[�}�c��̑��������Ă��܂��B�������A�Č����ꂽ���̂ł��B

�@�ǂɂ͓����̏�ԐՂ�[�}�鍑�̗̓y�Ȃǂ��`����Ă��܂��B�@

�@���������Ԃ�������Ă��܂����B�����̏�Ԃ�A�L���ȃC���O�����h�A�X�R�b�g�����h�̏�ԁA�܂��A�@�V���A�A�A���r�A�Ԃ̏�ԂȂǂ�����悤�ł��B

|

�@�܂��ɔ����قł��B�����̎p���Č�����Ă��܂����B

�@��ԐՂ���������Ă��܂����B�Y�Ă������Č�����Ă��܂��B

�@�S�����t�����N�t���g�ɋ߂Â��ƁA�����r���Q�������ė��܂����B

�@���[���b�p����̌�ʂ̗v���ł����A��C�ɔ�ׂ�͂邩�ɏ����ȋK�͂ł��B

�@�z�e���ʼnו������A�܂��A�S���ŋ�`�Ɍ������܂����B

�@�^�N�V�[���g�p����ƁA�Ȃɂ��|���v�������邱�Ƃ�����̂ŁA�S���̕������S�ł��B |

���E��댯�ȋ�`�A�t�����N�t���g�̎�ו�����

�@�o���葱�����ς܂������ƁA��ו�����������܂��B

�@���̌������ł����A�����T�m�Q�[�g��������ƃs�[�s�[�ƂȂ�A�Č���������悤�Ɍ����܂����B�ǂ����镗�i�ł��B

�@�������̎�ɂ��Ă��銴�m��͊��x���ő�ɂ����Ă���̂��A�����̖����Ƃ���ł��A�s�[�s�[�Ɣ������܂��B

�@���̌�A�|�P�b�g�ɓ����Ă�����̂��o���悤�ɋ��߂�ꂽ�̂ŁA���z�ƃJ�[�h������o�����Ƃ���A������M�ɏ悹�āA�ǂ����֎����čs�������܂����B

�@���ʂȂ�A���������łn�j�Ƃ����A�����Ȃ��̂ł����A��������s�ׂɕs���������A�������ɑ傫�Ȑ��ŁA�m�[�ƌ����Ă�������߂����Ƃ��܂����B���Ȃ�傫�Ȑ��������̂ł��傤�A����̐l����R���̕���U������܂����B�����āA����ǂ͂���������̌������ɓn���܂����B

�@�����̌������͉��̌����������A���̍��z�ɖj��������ĕԂ��Ă���܂����B�@���ɂ��l��n���ɂ����s�ׂł��B�Ɠ�����������Ă����̂ŁA�Ƃ�ł��Ȃ����������Ɠ{���Ă��܂����B���z�̒��Ɋ댯���ȂǂȂ��̂͒N�����Ă�������܂��B

�@���́A��N��9���Ƀc�A�[�Ń|�[�����h�ɍs�����̂ł����A�A��ɂ��̋�`�𗘗p���Ă��܂��B���̎��A���s�����l���A��ו��������Ɍ��������Ǝv�����J�[�h���ꂽ�ƌ����Ă����̂��v���o�����̂ł��B

�@�ق��Ă�����A�������͎��̍��z���ǂ����Ɏ����čs���āA�J�[�h�₨���𓐂�������܂���B

�@�Ƃ�ł��Ȃ���`�ł��B�K���A��Q�͂Ȃ������̂ŁA��Q�͂͏o���܂���ł����B |

�@JAL�̃��E���a�Ŏ��Ԃ��Ԃ��A�����@���ɏ�荞�݁A����̗��������I���ɋ߂Â��܂����B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

15���ځ@�A��

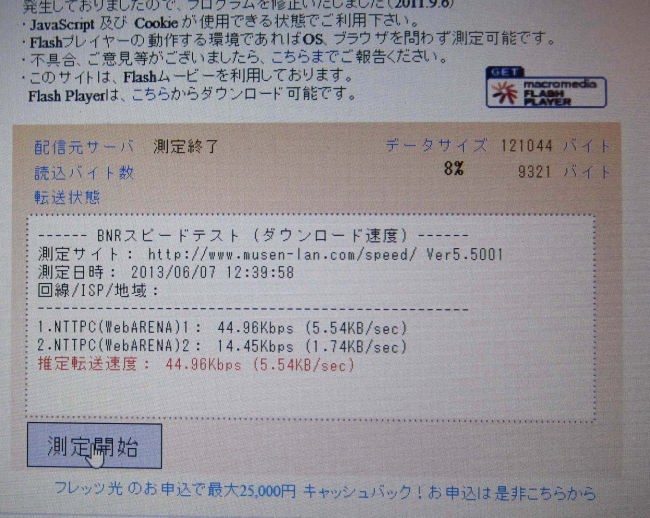

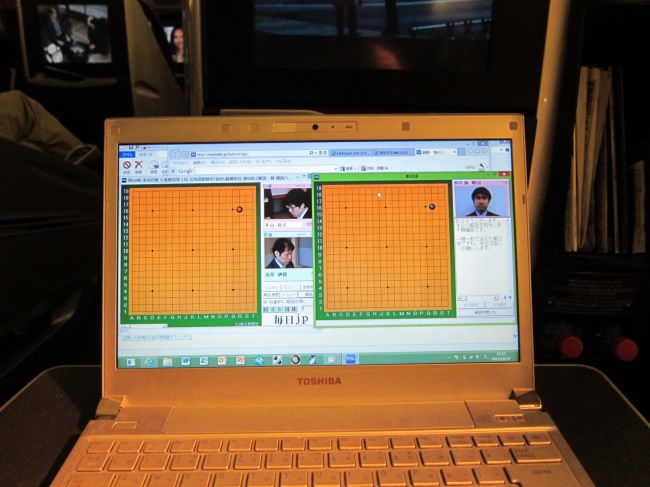

�@�A���r�����C���^�[�l�b�g���J���A��͂肻�̑��x�𑪂��Ă݂܂����B����̃X�s�[�h�͂킸��45Kbps�ł��B����30Kbps �ł��B

�@�s���Ƃ������͂邩�ɒx���X�s�[�h�ł����A�ʏ�̗��p�ɂ͏\���ł��B

�@��R�{���V�ƒ���ҍ�����i�ɂ��{���V�킪�s���Ă���A������ϐ킵�Ċy���݂܂����B

�@�܂��A���Ȃ�Â��f��ł����A�t�H���X�g�E�K���v�A����������Č��܂����B1994�N�̃A�J�f�~�[��i��܍�i�ł��B

�@�u�l�͊F�A���܂ꂽ�Ƃ�����^���������Ă���̂��A����Ƃ��A���R�ȁA�C�܂���ȕ��ɐ�����āA���̉H�̂悤�ɋ�Y���Ă���悤�Ȃ��̂Ȃ̂��A�l�́A�ł��A���̗������Ǝv���B���Ԃ�A���̗����������ɋN�����Ă���̂��Ǝv���B�v�Ƃ������t����ۂɎc��܂����B�����I�ȍ�i�ł��B

|

�@�����A���c�ɓ������܂����B

�@�O�p�����ƃJ���t���ȕǁA�ؑg�ŕ����o�����悤�ȋ��s�X�̉ƕ��݁A�����ӂ��s���ɁA�܂��A�����Ă��ď\���Ɋy���߂���p�فA����ɁA���A��̂r�[���ȂǁA�h�C�c�̗����\���Ɋy���ނ��Ƃ��o���܂����B�����A�ُ�C�ۂɌ�����ꂽ�肵�āA�����c�O�����c��܂����B���Ƀh�C�c�ɗ��邱�Ƃ��o������A�h�C�c�A���v�X�A�X�C�X�A���v�X�ӂ�ł������߂����̂��ǂ����ȂƎv���܂��B |

���̗����L�Ɉڂ�i�C�O�ҁj

�����L�̕\���ɖ߂�

|