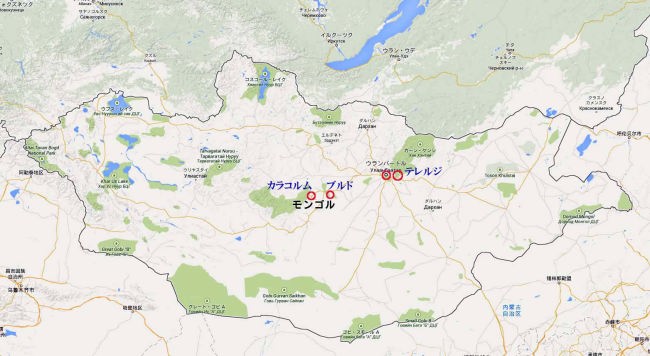

モンゴル 大草原とカラコルムの

歴史を訪ねる6日間

2014年7月9日~14日 |

| LOOK JTB |

モンゴルと言えば、現在の大相撲の横綱3名が全てモンゴル出身であること、13世紀にユーラシアやヨーロッパにまたがるモンゴル大帝国を築いたこと、日本への蒙古襲来、そして親日国であること程度しか理解していませんでした。 一度行ってみたいと思っていましたが、8月になると観光客が押し寄せるとのこと、その前に行ってみました。そのためか、観光客はまだまばらで、観光地も大変空いていました。 歴史的にみると、モンゴルの初代皇帝チンギス・ハンは、13世紀、世界の20~25%を支配しました。そして、モンゴルの第5代皇帝フビライ・ハンは都を北京に移し、元王朝を設立し、日本に対しては元寇(蒙古襲来)を起しています。しかし、その後、モンゴル帝国は急速に衰退してしまいます。 以来、20世に至るまで日本と蒙古との関係はほとんどありませんでしたが、1935年、日本はノモンハン事件を起こし、モンゴル内では反日感情が激化します。 1945年、ソ連が日本に宣戦布告をすると同時にモンゴルもそれに加わり日本に宣戦布告をしています。 1961年には国連に加盟し、社会主義圏の一部としてソ連と強い関係を築いてい行きます。 しかし、ソ連崩壊が始まると人民革命党は独裁を放棄し、複数政党制を導入し大統領制を導入し、議会主義へと転換しています。 その後、国有資産の分配や国営企業の民主化が行われ、外交ではソ連一辺倒を改め、中国との関係を正常化し、欧米諸国や日本などと多面的な外交を進めています。 日本政府は民主化以降、火力発電所設置、工場設備や舗装道路の建設、人材育成などの支援を続け、2006年には首相の相互訪問が実現し、2007年にはモンゴル大統領の訪日、皇太子のモンゴル訪問など、友好関係が深まってきました。 モンゴルの庶民感情もかっての敵国意識からこれらの経済援助やモンゴル出身の大相撲での活躍などで、親日感情が深まっています。 現在、モンゴルの貿易相手国は中国が全体の52%を占め、次いでロシアが15%を占めています。次いで、韓国、米国、日本と続き、日本は4%強で、中国の1割にも達していません。 国別投資額でも中国が1位で日本は微々たるものになっています。なお中国の投資先は商業・販売が大半を占めています。 日本からの輸出の第一位は中古車で、新車はわずかしかありません。 経済的には中国や韓国に支配されており、何かと反感があるようですが、日本は援助が主体なので親日的な人が増えてきたようです。 |

| 1日目 | 成田からモンゴル・ウランバートルへ(直行便) |

| 2日目 | ノマデック観光、遊牧民のお宅訪問、乗馬体験 |

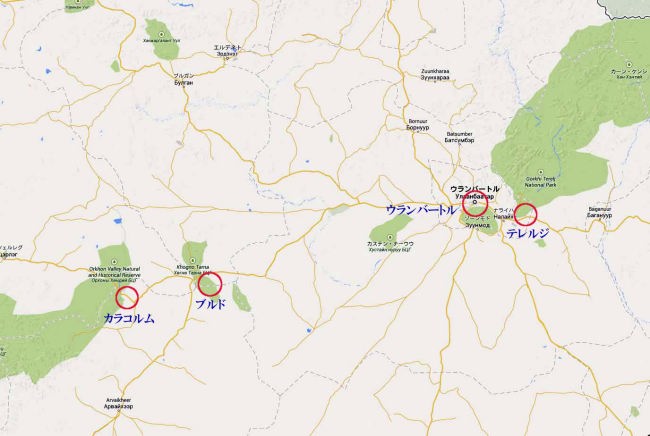

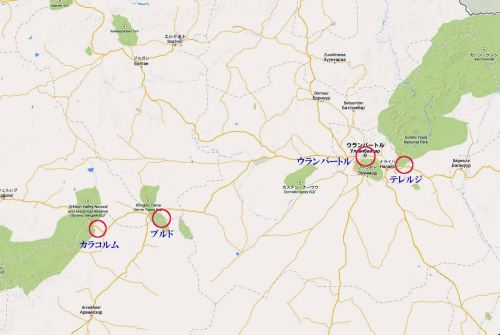

| 3日目 | カラコルム(ハラホリン)の遺跡見学、乗馬体験 |

| 4日目 | ブルドからウランバートル経由テルレジへ。チンギスハーンの騎馬像見学 |

| 5日目 | ウランバートル市内見学 |

| 6日目 | 帰国(成田へ直行便) |

| 成田とウランバートルを結んでいるのはモンゴル航空のみで、夏は週5往復、冬は週3往復運行しています。時差は1時間で、飛行時間は5時間弱です。 成田出発は14:40で到着は19:05でしたが、出発も到着も予定より早めでした。 驚いたのはモンゴル航空の搭乗員で、日本語を話せる人は一人もおらず、成田発にも拘らず、日本語による案内は全くありませんでした。もう一つ驚いたのは、降りるときに搭乗員から「謝謝」と言われたことです。乗っているのはほとんどが日本人であるにも関わらず、その認識がないようです。 今回のツアーはJTBによるものですが、現地までは自分で行き、そこからはすべて現地のガイドさんの案内によるものでした。 空港を出ると、JTBのプラカードを持った女性のガイドさんが待っていてくれました。 今回のツアーの申し込み者は私たち二人だけのようで、ガイドさんと運転手さんがこれからの6日間全て一緒に旅行してくれるとのことでした。 空港からホテルまで、約30分ですが、最近は渋滞が激しく1時間はかかるそうです。ただし、7月11日から13日までは革命記念日による祝日で、今日あたりから多くの人は帰郷しており、町は普段よりかなり空いているのだそうです。 なお、モンゴルの休日はこの革命記念日と正月の2回程度しかなく、そのため、帰郷する人が多いのだそうです。 空港からウランバートルまで、道路工事や建設ラッシュです。2012年のGDP成長率は12.3%と世界第三位でしたから、地下資源の豊富さもあって、今後のますますの発展が期待できそうです。 |

|

|

ホテル FLOWER HOTEL

| 日本の資本で運営されているホテルで、受付や従業員は全て日本語を話せました。 日本食、中華などいろいろがレストランもあり、また、カラオケルームも用意されていました。 日本のNHKの地デジがそのまま放映されており、時差の関係で、一時間遅れで見られました。これは非常に便利でした。 |

|

|

|

フラワーホテル

| ホテル周辺の道路は非常に入り組んでおり、一般の大都市とはだいぶ違うようです。 過去に大地震や戦争などによる被害がなかったためか、なかり無秩序に町が発展していった感じがします。 朝食はバイキングでしたが、このホテルは、ほとんどが日本人でした。 ウランバートルで年に一度の大きなお祭りがあるとのこと、それを見に来た人が多いようです。 |

|

|

|

|

|

私は空港で1万円現地通貨にしましたがその時の交換レートは1万円が179,000Tgでした。 ホテルでは170,000Tgなので、空港の方が5%も有利でした。 |

ウランバートル市内

| 市内はゴミひとつ落ちておらず大変清潔的でした。今日は休暇日で町は閑散としておりました。 ウランバートルの人口は130万人で、モンゴルの約半数がウランバートルに住んでいることになります。 走っている車を見るとトヨタ車が約7割ぐらいの感じでした。 日本の中古車は世界中で大きな比率を占めていますが、ほとんど中古車ばかりの国もあります。モンゴルも中古車が多いようですが、最近、日本とモンゴル間でEPAが締結され、車の関税が撤廃されたとテレビで報じられていました。 |

|

今日から5日間、一緒に行動するガイドさんと運転手さんです。 当然ながら、二人の人件費、食費、ホテル代、ガソリン代など全てが旅行代金から支払われる訳ですから、彼らの収入はどれぐらいになるのかも気になるところです。 なお、私たち二人分の旅行費用は約50万円でした。 |

|

|

|

市内にはトロリーバスが走っています。 時々、トヨタプリウスが目につきます。 市内を走る車は、一般の乗用車が多いようでした。 |

草原へ

車は西へと走って行きます。市内を出るとすぐに草原に入りました。とにかく木がありません。標高は約1400mぐらいです。 日本の上高地の標高は1500mですが、木はたくさん茂っています。気温と雨量が木の生育を阻んでいるのでしょうか。 いずれにせよ、木が無いので見晴らしは最高です。 |

|

|

|

|

|

|

モンゴルのお祭り

革命記念日に合わせていろいろな催しが各所でなされているようです。

所どころ、たくさんの車が停まっていました。祭りの内容は相撲、競馬、弓等が多いそうです。

|

|

再び草原を走ります。ところどころで遊牧民のゲルや家畜が見えます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ツァガーンホトリンノグーンウルグでのノマディック(遊牧民)観光

| ウランバートルの西、約60㎞の所に、伝統的な遊牧民の生活を実際に再現してくれる施設、いわゆるノマディック観光施設が作られており、まず、そこから観光開始です。 そこへ行くため草原の中の道なき道を走って行きます。幸い、晴天でしたが、雨が降ると道路は川になり、四輪駆動車が必須になるようです。到着すると数台の車が停まっていましたが、多くがトヨタランドクルーザーでした。 私たちの車もランドクルーザーですが、運転手さんの話によると中古車を300万円で買ったのだそうです。 |

|

|

|

|

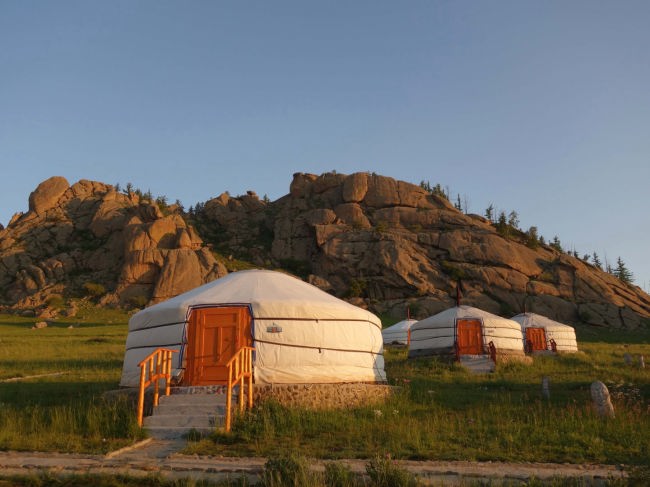

観光用ゲルホテル

| ノマデック観光前に、まず、観光者用ホテルのゲルに行き、トイレを借りました。トイレはゲルとは別に作られ、かなり清潔でした。まだ、朝の9時半ごろですが、この近くのノマデック観光をした後、このゲルに戻り、昼食をとるとのことでした。 |

|

|

|

|

|

|

| 再び、車を停めたところに戻ると、遠くから3頭のヤクに乗った人たちがこちらに向かってきます。私たちを迎えに来たようです。家内と私とガイドさんはヤクに乗って観光施設に向かいました。ヤクはどっしりとしていて馬よりは遅そうですが、牛よりは早そうです。馬よりははるかに毛に覆われていて、寒いモンゴルには向いているようです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 現地の人たちが私たちを迎えてくれました。見渡しても私たち以外にお客は居ないので、私たちだけのためにいろいろ説明してくれるようです。まずは標準的なゲルに入って中の見学です。なお、このようなゲルの内部の見学は都合5回もありましたが、どこでもほぼ同じような造りでした。 |

馬頭琴

| モンゴルで得られるものは動物以外にありません。馬や牛の乳をのみ、それらに乗り、また、肉を食べ、皮や毛からは身を守る衣服をつくります。その上、馬のしっぽの毛から楽器まで作り出しました。 弦は二本しかありませんが、立派な楽器です。民族音楽はもとより、クラシックの演奏も出来るし、オーケストラを組むことも出来ます。近所の親類の男の子が来て演奏してくれました。 |

| 室内でのいろいろな紹介が終わると、今度は外に出て放牧民の生活の説明をしてくれました。 まずはヤクの毛皮製品の紹介です。ものすごく暖かそうなコートです。家内も試しに着てみました。 売り物もあるのかと思いましたが、ここにあるの売らないそうです。 |

|

|

|

|

|

羊などの毛からゲルに巻くフェルトを作る様子の実演でした。

|

|

|

| 弓の実演です。この後、私にもやってみろと言われて弓を引き打ってみました。残念ながら現地人の半分も飛びませんでしたが、拍手を頂きました。思ったよりも飛ばなかったのでちょっと恥ずかしい思いをしました。 |

|

|

| 馬の皮から、馬の手綱を作るデモンストレーションです。乾燥した皮は堅くでこちこちですが、適当な柔らかさになるまでなめします。 |

|

|

|

|

馬乳酒です。搾って蓄えておきます。

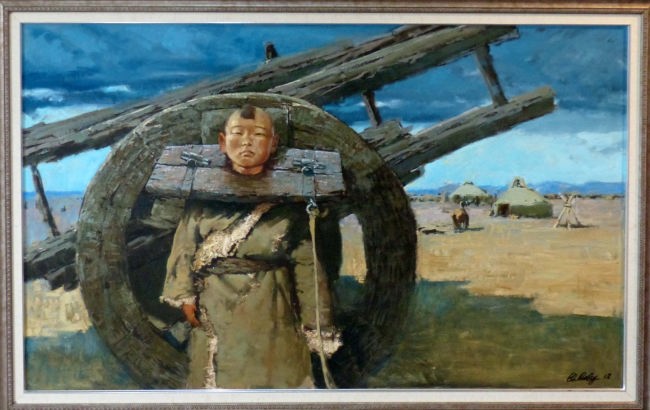

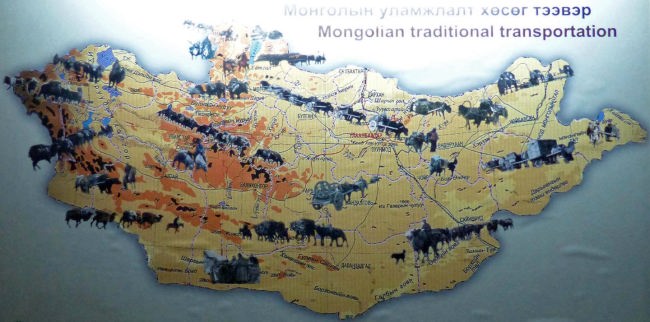

| 放牧民たちは年に4~6回、草を求めて移動します。移動手段は場所によって異なりますが、平地ではこのような牛車が使われます。実際に私たちを載せて100mぐらい走ってくれました。紐で結ばれた牛たちを見ていると、どうも可哀そうになります。 山岳地帯では一般に荷物の運搬にはラクダが使用されます。一頭で100㎏の荷物を背負うのだそうです。人は馬に乗り、牛や羊は餌を食べながら移動します。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ゲルの周囲を散策してみました。馬をオートバイに乗って追いかけている人たちもいました。ゲルの周りには繋がれていない馬やラクダが休んでいました。 |

家内が一句、作りました。「夏の馬青年の背に馬頭琴」

|

|

|

| 再び、観光者用ゲルに戻り、今度は昼食です。ガイドさんと運転手さんも一緒の場所で食事です。これから5日間、食事は何時も一緒でした。運転手さんは日本語を話せないので、気の毒です。 ガイドさんは大学で日本語を教えているそうです。モンゴルの夏休みは7月から9月まで3ヶ月もあり、その間、アルバイトでガイドをしているそうです。日本には3年間滞在したことがあり、姉は日本人の男性に嫁ぎ、北海道で暮らしているそうです。 モンゴルの標準的な月収は5万円だそうです。 |

|

|

|

再び大草原を走り、今日の宿泊地、ブルドに向かいました。

たくさんの動物や菜の花畑の間の道をひた走りです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 途中、草競馬が開催されている近くを走ったので、運転手さんが草原の中に入って行きました。さすが四輪駆動車です。かなりの窪地や段差のある場所も平気で走ります。一般に、草競馬は草原の中を20㎞ぐらいまっしぐらに走るのだそうです。 モンゴルでは3~4歳になると馬に乗るのを習うそうです。ガイドさんもお父さんから教わったそうです。 草競馬には鞍やあぶみを付けずに裸馬に乗っての競争もあるそうです。 ここでの草競馬では、鞍とあぶみを付けていました。 |

|

|

|

|

| しばらく走ると、今度は相撲会場の近くを通りました。モンゴル相撲です。ラッキーでした。また、草原の中を走り、会場に入ってみました。 現地の人の子供たちが民族衣装を着て踊りをしていました。親たちも民族衣装を着て、子供たちの踊りを見ていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 子供たちの踊りが終わると、今度は相撲の開始です。モンゴル相撲には土俵がなく、相手の膝や手を土に付かせると勝ちになるそうです。 相撲はあまり人気が無いようで、子供たちの踊りが終わると、見に来ていた親たちはほとんど引き上げてしまいました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

再び草原を走ります。本当にたくさんの家畜が草を食べています。

|

|

|

|

|

|

| 時々、ガソリンスタンドで給油です。1リットル約100円だそうで、日本よりだいぶ安そうです。税金が少ないのでしょうか。 |

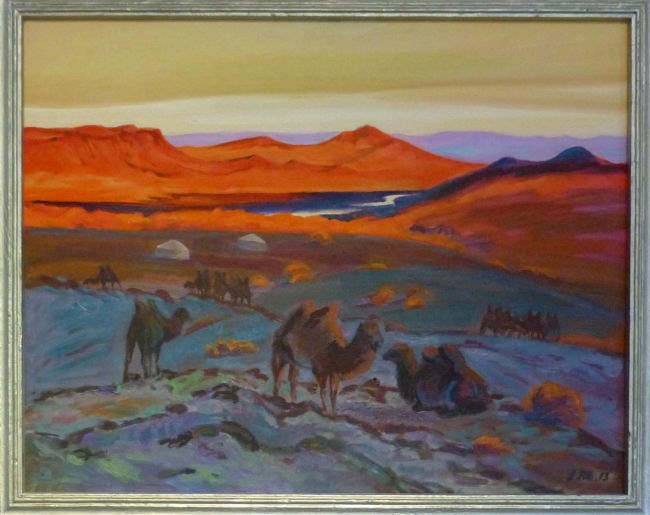

| 途中、ラクダの一団に出会いました。ラクダも荷物の運搬には重要な動物ですし、この辺一帯も雨が降らなければ砂漠になりますから、乾燥に強いラクダは貴重な動物なのでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

今夜の宿泊するゲルは草原の中にあります。再び、草原の中を走ります。

|

|

|

|

|

|

ゲルにチェックイン ホテル HOYOR ZAGAL TOURIST CAMP

| ゲルに到着すると、女性が数人出てきて私たちの荷物を手に持ち、今夜泊まるゲルに案内してくれました。 ストーブを中央に、ベットが二つあります。いわゆるツインタイプです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

google map で上から見て見ました。ゲルは6列7段で合計42あります。

遊牧民の家庭訪問

再び遊牧民の家庭訪問と乗馬体験です。

|

|

|

|

|

|

|

|

| ごく一般的な家庭のようです。まず、中に入るとバケツに入った馬乳酒をどんぶり一杯に注ぎ、飲んでみるよう勧められました。私と家内で飲み干すと、日本人はほとんど飲まないのに立派だとほめられました。結構酸っぱい味がして、臭いも強く、当分の間その匂いが体から離れませんでした。運転手さんはどんぶり2杯を飲み干しました。 裸の坊やが携帯電話を手にして遊んでいました。この家にはテレビがあり、その電力は30インチぐらいの太陽電池で賄っているようです。蓄電池がありテレビは夜間でも使用できるそうです。 赤ちゃんを見て蒙古斑を思い出しました。幼児のお尻辺りが青くなる比率は、日本人はほぼ100%近くあるそうですが、モンゴル人、中国人、韓国人などにもかなりの高い比率で見られるそうです。最近の調査によると、上海での新生児の95%に蒙古斑が認められたそうです。昔、蒙古斑と名付けたため、日本人のルーツはモンゴルからとの誤解があるようです。 |

|

|

|

|

|

|

|

馬乳や羊の乳からチーズやバターを自分で作るのだそうです。 |

乗馬体験

| 一度、ヨルダンのぺトラ遺跡を見学した時に乗馬した経験がありますので、今回は2回目です。前回は10分程度でしたが、今回は約40分の乗馬でした。 家内の馬は現地の人が馬に乗り連れて行ってくれて、私の馬はガイドさんが馬に乗って引いてくれました。 モンゴルの馬は総じて背が低く、おとなしくて乗りやすいのが特徴だそうです。 私はカメラを手にして写真を撮りながらの乗馬でしたが、膝で鞍をしっかりと押えれば、かなり体を傾けても大丈夫でした。ただ、ガイドさんが馬を引いていてくれるので助かりましたが、一人で馬に乗るのはまだ無理です。 |

| 食堂は大きなゲルで出来ていました。今日の宿泊者は私たちだけで、42あるゲルは私たちとガイドさんと運転手さんの3つが使用されただけでした。8月になるとかなり混雑するそうです。 従業員は約10名ほど居ましたが、何かと仕事があるらしく忙しそうにゲルの修理などの仕事をしていました。 |

|

|

|

|

| 夕食後、近くを散歩してみました。 夜は寒そうなので、持参したポカロンをお腹に貼り付けました。暖かくて助かりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 通常、満天の星空が空一面に、また、地平線に至るまで見られると言われていましたが、今日は満月で、星の観測には適していませんでした。 |

朝、少し散歩をしてみました。素晴らしい体験でした。

|

|

|

|

|

ブルドからカラコルムへ 120㎞ 2時間30分

| 8時半ごろ出発しました。草原の中のゲルから舗装道路までは、ガタガタ道を走ります。たくさんの動物が一生懸命、草を食べていました。 |

|

|

|

|

数10㎞走ると道路脇に商店街らしい建物が現れます。

|

|

| カラコルムに近づくにつれ、道はますます悪くなって行きました。 カラコルム(現在の呼び名はハラホリン)はかってモンゴル帝国の首都が置かれていたところで、カラコルムと呼ばれていました。この辺りは雨が多く、遊牧民にとっては住みやすい場所で、古来より争奪の的となっていた場所でした。 1235年、チンギス・ハーンの次男でモンゴル帝国第2代オゴタイ・ハーンがここに都を建設し、壮麗な宮殿や寺院群が建設されました。ここは東西交流の中心地となり、マルコポーロもここを訪れています。 やがて第5代フビライ・ハーンが北京に遷都しましたが、モンゴル地域の中心都市として栄え続けました。しかし、第15代トゴーントゥムル・ハーンがシャルカアツァラガに城壁都市を建設し移転した後は、衰退の一途をたどりました。 現在は地方の小寒村になってしまいましたが、朝青龍の出身地でもあり、その親族がリゾート施設ドリームランドを運営しているそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

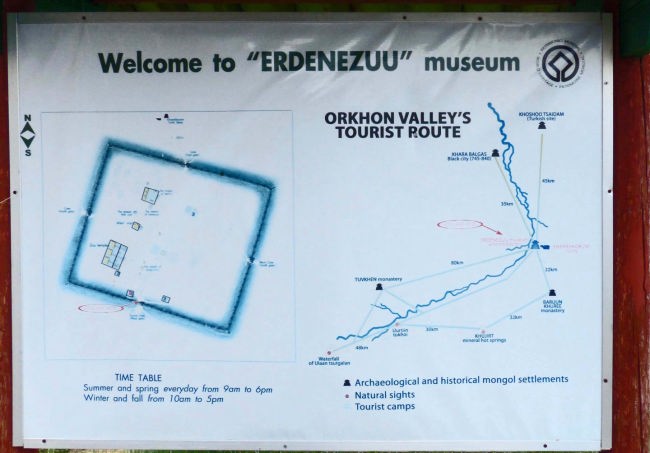

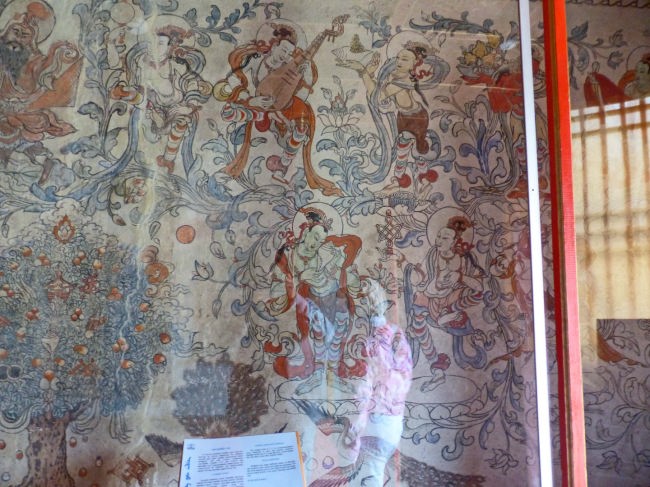

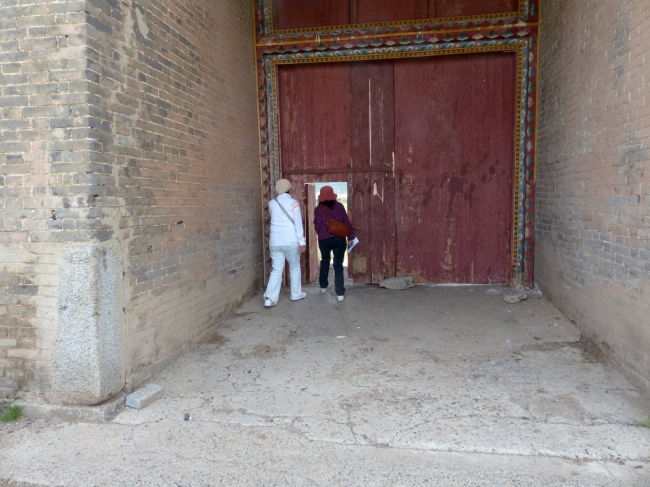

エルデニ・ゾー(世界遺産)

| 108個のストゥーバと外壁に囲まれた約400mX400mの正方形の境内には18棟の建物が残されています。 立派な門をくぐると仏教寺院が現れます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

だだ広いので、全体像を知るため google map で見て見ました。

門をくぐり中に入りました。

|

|

|

|

ダライラマ寺

17世紀初頭から18世紀初頭に建立されました。

|

|

|

|

|

|

ゴルバン・ゾー(三寺)

旅行代金に含まれていましたが、この施設だけは有料でした。

三つの寺が一列に並んでいます。

|

中央寺 1585~1587年に造られたエルデニ・ゾーで最初に造られました。 アブタイ・ハンが建立しています。 18世紀が最盛期で、その時、修復されています。 |

|

中央寺と東寺 東寺と西寺は17世紀初頭にトシェット・ハンにより建立されました。 |

|

西寺 |

|

西寺 この中にはお釈迦様が祀られています |

| 3つのお寺の中にはいろいろな仏像が飾られていました。その表情は少しづつ違っていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この建物の中にも飾り物が展示されていました。

|

|

|

|

|

|

外に出ると大きなマニ車がありました。

ソボルガン塔

遠くにソボルガン塔が見えます。

この塔はインド仏教伝来の仏舎利塔で、釈迦の遺骨が収納されています。

|

|

歩いてゆくとその手前にマニ車があり、私も回してみました。

| この塔は1799年に第4代ポグドハーンの25歳の記念に建立されており、仏法や宇宙の象徴でもあるそうです。 インド発祥ではあるものの装飾はモンゴル風になっています。女性が建ったりうつ伏せになったりしてお祈りをしていました。 |

|

|

|

|

さらに東門の方に歩いてゆくと大講堂のあるラブラン寺が現れます。

|

|

ラブラン寺

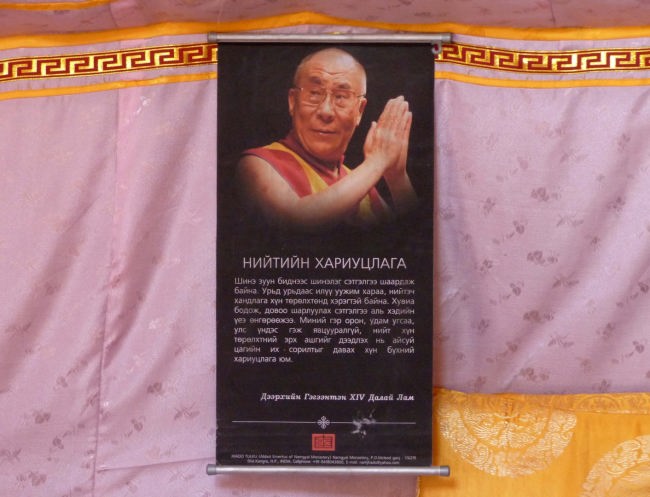

18世紀に全モンゴルからの寄付金で作られました。お坊さんたちの修行の場でもあり、大講堂があります。

|

| この中には数名のお坊さんが座っており、その前にいろいろな人がお坊さんとお話をしていました。 現在、モンゴルはチベット仏教なので、ダライラマの写真も飾られていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

ゴンボゴル

東門に向かって歩いてゆきました。

|

|

門を出て亀石を見に行きました。

|

|

|

亀石は花崗岩で作られ、この付近には各所にあったそうですが、現在残っているのは3つだけだそうです。 この亀石は石碑を載せるために作られました。 現在、文字が刻まれた石碑はウランバートルの博物館に飾られています。 |

| 亀石の前にはたくさんの土産屋さんが陣取っており、この地から出てきた遺跡物なども売られていました。 家内が千円で香水入れを購入しました。かなりの年代ものです。歯ブラシなどで磨くときれいになるかも知れません。 |

オゴタイ・ハーン宮殿址

亀石のすぐ近くに遺跡の発掘作業がされていました。フランス人による発掘のようです。

むかし、ここにはオゴタイ・ハーンの宮殿があったということです。

再びエルデニ・ゾーを通り駐車場に向かいました。

|

|

|

駐車場に戻りました。

車に乗り数㎞離れたところにある観光者用ゲルで昼食です。食べ物は総じて肉が多く、かなり固いので食べるのも大変です。

|

|

|

|

|

|

|

カラコルムの市街地を通りました。各々の家は木の垣根で区切られていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

来た道を通りブルドまで戻ります。これが幹線道路ですから驚きです。

|

|

|

|

オボー

| 途中、道中の安全を祈るモニュメント「オボー」に立ち寄りました。 遊牧民は、移動する前に必ずこのようなオボーの周りを3周し、旅の安全を願ったそうです。今は車で移動する人たちのために小高いところに造られていました。私たちもオボーの周りを3週し、周りの石を拾い、オボーに置いてきました。 近くを通る車は、通過するとき、クラクションを3回鳴らして通り過ぎて行きます。約半数の車はクラクションを鳴らして通り過ぎるので、皆さん良くご存じのようでした。 見ていると大型トラックも通過してゆきました。草原の中の悪路をどのように走るのか興味がわきます。 |

途中、商店街らしいところを通過しました。

再び草原の中を走りますが、遠くに砂漠のような風景が現れました。

|

|

|

|

|

|

|

小ゴビ

| ここには観光者向けのラクダが用意されています。以前、モロッコのサハラ砂漠でラクダに乗ったことがありますが、上下運動が激しく乗り心地はあまり良くなかったことを思い出しました。 |

|

|

|

|

| 昨日訪問したと同じ遊牧民の家庭を訪ねました。 親戚のお兄ちゃんが、たまたま来たらしく、どんぶりに一杯注がれた馬乳酒を美味しそうに飲んでいました。 |

| 今日も乗馬の練習です。今日はお母さんと娘が私たちの馬を引いてくれました。約40分程度の乗馬でしたが、だいぶ慣れてきました。昨日とは全く違うルートでした。 今日は天気が悪く、遠くで雨が降っているようです。雷も落ちているのが見えました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ゲルに戻る途中、ラクダの一団に出会いました。ラクダは適当に散歩しているようでした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

夕食後、今日も散歩をしてみました。

|

|

|

|

遠くに虹が見えます。草原の夕焼けを楽しみました。

|

|

|

|

犬のキス

| 夕焼けを見ていると、二匹の犬が寄ってきて私にじゃれついてきました。そのうち、二匹がしきりにキスを始めました。 犬に顔をなめられたことは何度もありますが、犬同士のキスを見たのは初めてでした。 性別は分かりませんでしたが、たぶんオスとメスでしょう。 |

|

|

4日目 ブルドからウランバートル経由テルレジへ

夜中に目が覚めたとき、周りの風景を撮って見ました。穏やかな風景です。

|

|

| 朝、少し散歩してみました。地元の人たちのゲルなのでしょう。煙突から煙が上がっていました。そのゲルの周りにはたくさんの動物がもうすでに草を食べていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

今日は再びウランバートルに戻り、次の宿泊地、テルレジに向かいます。 ゲルの従業員が出てきて私たちの出発に手を振ってくれました。 |

一昨日来た道を戻ります。

|

|

|

|

|

|

|

|

まだ、ところどころでお祭りが行われているようです。

|

|

昼食はウランバートルの立派なホテルの食堂でした。

|

|

|

|

| 市内を通るとき突然雨が降ってきました。こちらの人には恵の雨でしょう。 トロリーバスが走っています。日本ではすっかり姿を消したトロリーバスですが、エネルギーの観点から見ると、一般のバスより優れているそうです。市内を出るとき、通行税らしいものを支払う必要があるようです。 途中、丘にたくさんのお墓が作られていました。土地は幾らでもあるので、ゆったりと作られているようです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

チンギスハーンの騎馬像見学

| チンギス・ハーンの騎馬像は高さ12m、直径が30mの台座の上に作られ、その高さは40mと巨大で、かなり遠くからもはっきりと見えます。台座の中は博物館になっています。 |

| 騎馬像の上にエレベーターで上がってみました。 大草原の中に造られているのが分かります。今後、この周辺にたくさんの観光施設を作って行くそうで、その予定図が掲げられていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 博物館にはチンギス・ハーンに関する色々な資料が集められていました。 12世紀のモンゴル高原は各地に群雄が割拠し、血で血を洗う死闘が繰り広げられていました。このような状況の中、全モンゴルを統一し平和をもたらす者があらわれました。その地位を得たのは部族長たちから推薦されたチンギス・ハーンでした。なお、チンギスとは「光の精霊」を意味しており、本名ではありません 年代的にみると 1206年、チンギスがモンゴルのハーンに就任。 1211年~1225年 大西征 1225年チンギス・ハーン死亡、享年66歳 1236~1241年 第2代オゴタイ・ハーンが欧州大遠征 1274~1281年 第5代フビライ・ハーン(1215~1294)が、元寇(蒙古襲来) などです。なお、フビライハーンは都を北京に移しています。 |

|

|

|

|

このテーマパークには乗馬教室などもありました。

|

|

|

|

テルレジ

| ウランバートルから東に70㎞の所にある保養地で、砂漠の中に川が流れるオアシスの街です。 |

|

|

|

|

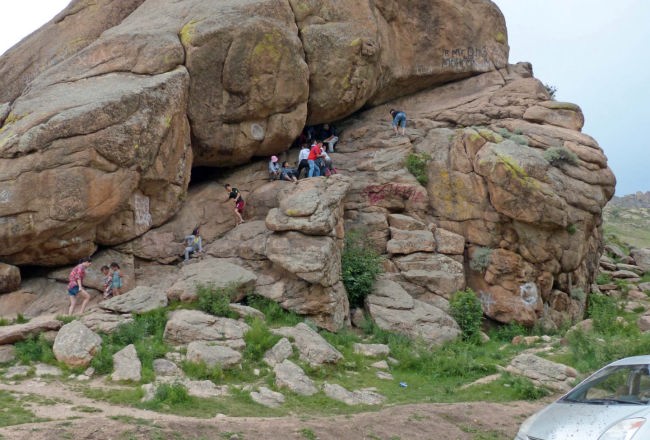

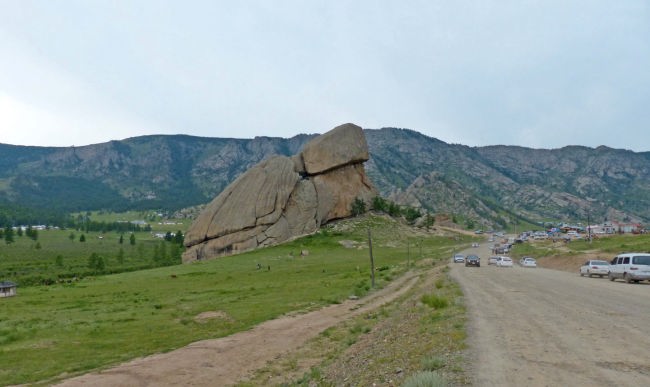

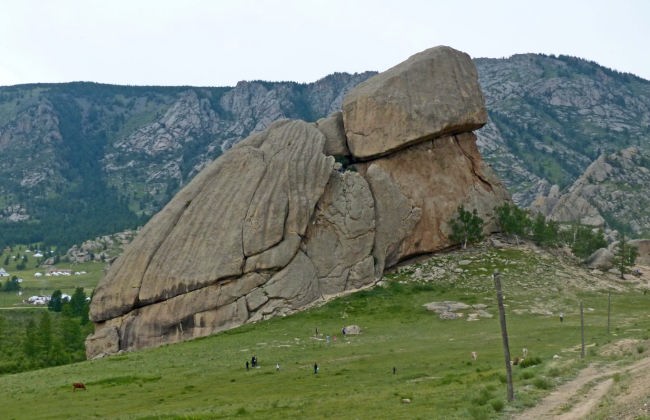

奇岩の数々

| さらに進むと奇岩の山々が現れました。象に似た岩があり、人が登っていました。 |

|

|

|

|

|

遊牧民の家庭訪問

| ここでも遊牧民の家庭を訪問しました。何処のゲルもだいたい同じですが、中央にストーブがあり、二つのベットと仏壇が置かれていました。ここでも簡単なおつまみと馬乳酒が出てきました。 ここのおばあさんは70歳とのこと、まだ若くて美人だと言ったら、民族衣装を着てくれました。なお、テレビや冷蔵庫もありました。従来、モンゴルの遊牧民の間では土地の所有権なるものはありませんでしたが、電灯線などのインフラが出来て来て、定住する人が増えてきたので、土地の所有権に関する新たな法律が作られたそうです。 |

| 子供が遊べるような砂場が作られていました。ここには3つのゲルがあり、子供が結婚すると、新しいゲルを作るのだそうです。一番奥のゲルは馬乳酒の貯蔵などに使用されているそうです。 たまたま今日は休日なので、ウランバートルにいる子供たちが遊びに来ており、寝るための携帯テントを持ってきて、それを設置していました。 |

|

|

|

|

亀石

| この付近で有名な巨大な亀石が現れました。花崗岩で出来た高さ15mの岩です、確かに亀に似ています。 |

|

|

|

|

|

|

これはまた別の岩です。

|

|

今夜の宿泊ゲルに到着です。

| 35個あるゲルの中で、私たちが泊まったのは他の34個のゲルとは少し違っていました。普通は必ずある中央のストーブの煙突がありません。驚いたことに、床暖房になってました。また、ベットには電気毛布が付いていました。 その上、中央に1戸あるトイレにも一番近い場所にあり便利です。なぜか分かりませんが特別待遇でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

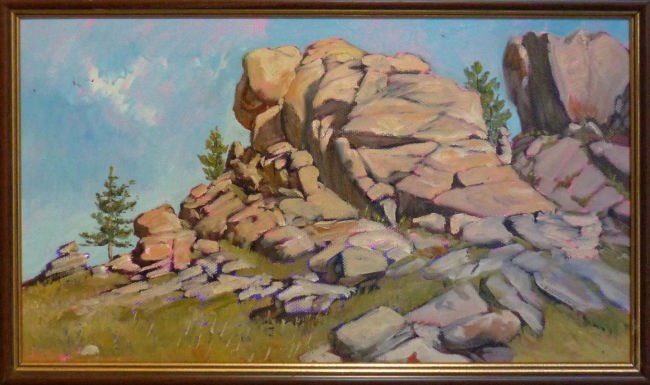

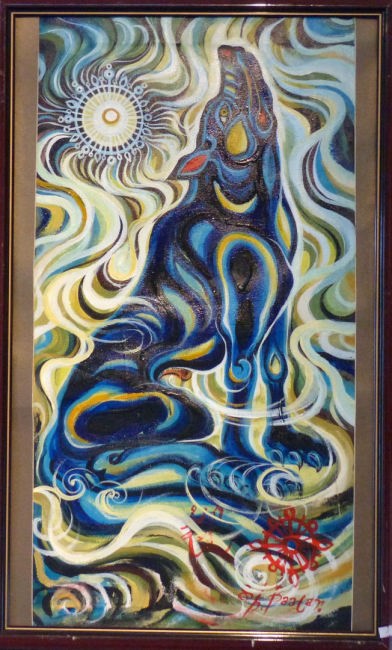

ゲルにはショップがあり覗いてみました。現地の風景を描いた絵も売られていました。

|

|

|

|

|

|

|

弓矢の体験も出来るようです。的は羊の皮でした。

|

|

|

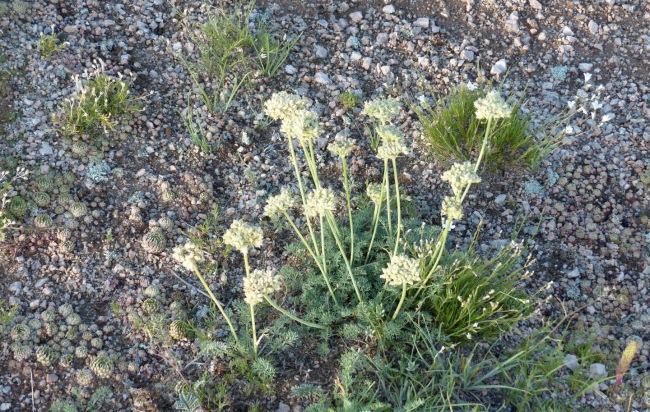

| 食堂はゲルの一番端にあり、一般的な木造建築でした。食事のため、歩いてゆきました。 このゲルは、まさに高原のお花畑の中にあります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

食堂でのテレビです。モンゴル相撲はたいへん人気があるようです。

|

|

食後の散策

|

食後、ゲルの後ろの丘に登ってみました。丘の向うには何があるのか見て見たくなったためです。 図の白い線が歩いたところです。 |

素晴らしい眺めです。

頂上はもうすぐです。別の家族たちも丘を登っていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

頂上に到着です。遠くにたくさんのゲルが見えます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 再びお花畑の中を歩いてゲルに戻りました。日本なら高山植物を取るのは禁止されていますし、植物を踏みつけるのも厳禁です。でも、こちらは四輪駆動車でお花畑の中を走るのですから、感覚が違います。ここの標高は約1,500mでした。 |

|

|

|

|

日の出は家内が起きたとき撮ったのだそうです。朝日にゲルが輝いています。

|

|

|

|

|

|

朝食前の散策

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

少し位置を変えると全く違った景色が現れます。ゆっくりと歩いて戻りました。

|

|

|

|

| 戻るとリスが入り口に陣取っていました。 朝食はバイキングですが、アメリカのドライブロッジと同じパンと卵、牛乳など簡単なものでした。日本人は居ませんでした。 |

再びウランバートルへ戻ります。テルレジの街を通り、坂を上るとオボーがあり、そこで少し休憩です。

|

|

|

| 二匹の鷹が繋がれていて、左の鷹の重さは6kg、右の鷹の重さは18㎏だそうです。 家内がチャレンジしてみました。約200円でした。右の鷹を持ち上げようとしたのですが、かなり重く感じたそうです。 |

|

|

|

| 再びウランバートルに向かいます。ウランバートル市内には豊かなセルベ川が流れています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ザイサン・トルゴイ

今日は終日、ウランバートルの観光ですが、最初の観光場所はザイサン・トルゴイです。1971年、ソ連との友好の記念碑として作られました。よく見るとナチスと日本の旗が踏みつけられています。 作家、司馬遼太郎の「街道をゆく5」によると、13世紀と20世紀のある時期を除いは、日蒙間の交渉は全くなかったと書かれていますが、日本は日清、日露戦争を経て大陸への侵略をめざし、モンゴルにも侵略しようとしていました。 いわゆるノモンハン事件(1939年5月~9月)で、日本の関東軍(当時の中国関東州の日本の軍隊)と、モンゴル・ソ連連合軍との間で国境紛争の戦闘が勃発しました。その後、満州の関東軍はモンゴルのタムスクへの空爆や戦車隊の投入など大規模な攻撃をしています。しかし、戦車や火砲などはソ連軍が圧倒的に優れ、日本軍は約2万人が死傷し、壊滅的な大敗により撤退します。この戦闘により、モンゴルの人々は日本に対する恐怖と憎しみ抱き、ソ連に対する信頼と尊敬の念が生まれ、その後の政治、外交に大きな影響を与えることになりました。 第二次世界大戦後、シベリア抑留者の一部、1万4000名がモンゴルに移送され、1597名がモンゴルで死亡しています。 これらに関して、日本語ガイドさんから簡単な説明がありました。モンゴル人は自国の事件なので誰もがよく知っているけれども、それに対しノモンハン事件を知っている日本人は非常に少ないとも語っていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

満州国とノモンハン

スーパーマーケット

| 本来なら市内最大の市場の観光でしたが、今日は国民の祝日なので休業しているとのこと、どこにでもある普通のスーパーの見学となりました。 |

|

|

|

|

|

ゴミを散らかすのは犬や猫とは限らないようです。 |

ガンダン寺

1838年、第5代活仏ボグドハーンによって建立されたチベット仏教寺院で、最近の民主化以降、チベット仏教の再評価、寺院の再建、文化財の保護・修復運動の中心的存在となり、宗教大学が併設されています。 観音堂の中には高さが25mもある立像がありますが、写真は禁止でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

市内パレード

| 車で民族歴史博物館に向かう途中、民族衣装を着た大パレードに出会いました。すごく長い列でした。ラッキーな出会いなので写真をたくさん撮りました。モンゴル全土から集まった人たちのパレードだそうです。 日本のお祭りでは、観客がたくさんいるのですが、ここには誰もいないようです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

国立民族博物館

| 石器時代から近代にいたるまでのモンゴル民族の歴史的変化を見ることのできる博物館です。1924年に設立され、現在、5万点以上の貴重な資料を展示しています。写真は有料でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本との関係について、比較的広いスペースを取り展示されていました。 モンゴルのパスポートは日本を参考にして作られたそうです。 |

スフバートル広場

ウランバートルを代表する広場で、その中央に1946年に建てられたスフバートルの騎馬像が置かれています。 スブバートルは1921年のモンゴル革命の指導者の一人で1923年、30歳で夭逝した国の英雄です。 正面の建物は政府宮殿で、その全面にチンギス・ハーンの像が建てられています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ツアーにはデパートの見学も含まれて居ました。土産物のコーナーには日本人の観光客がたくさんおりました。

デパートの窓から眺めた市内の風景です。

|

|

|

| デパートの中の食堂です。マックプライス比較をするために写真に撮って見ました。 ハンバーガーは110円から200円程度した。ラーメンは1杯が550円とそれほど安くはありません。総じて物価は日本よりわずか安い程度でした。 |

|

|

|

上のラーメン屋には日本語の看板がありました。 市内には、漢字や韓国語の看板は全くありませんでした。 それらの看板を見つけると国粋主義の暴徒が襲って破壊してしまうそうです。 日本語なら大丈夫なのでしょうか。 |

モンゴル民族歌舞鑑賞

|

|

|

|

|

観客でほぼ満席でした。開幕後の写真は禁止でした。 馬頭琴を持った楽団によるクラシック演奏もありました。 |

|

市内の看板は総じてロシア文字かアルファベットした。モンゴル語はロシア文字で表しますが、発音はかなり違うそうです。 左の写真には、小さく KARAOKE の看板があります。 市内には相当数のカラオケ屋さんがあり、けっこう目立ちます。モンゴルはカラオケブームなのでしょうか。 |

| 昨日までのガイドさんと運転手さんがホテルに朝5時半に迎えに来てくれました。 成田へ行く飛行機は1日1便で、モンゴル航空OM0501が朝7時55分に出発し、成田到着は13時40分です。 日本語のアナウンスはありませんでしたが、成田に到着し飛行機を降りるとき「有難うございました」と日本語で言われました。今度は日本人と分かったようです。 |

| 家内は現在お花を近所の人たちに教えていますが、今回の題材はたまたまモンゴルでよく見たルリタマアザミでした。 |

| 今回の旅は実質4日間とそれほど長くはありませんでしたが、遊牧民の姿をある程度知ることが出来ました。また、一面のお花畑とアルプスのような山の風景を十分に堪能できました。その他、モンゴル相撲や草競馬、モンゴルのお祭りなども偶然見学することができました。 歴史的には、ザイサン・トルゴイで見たノモンハン事件の歴史、チンギスハーン騎馬像博物館ではチンギス・ハーン帝国の歴史を、歴史博物館ではモンゴルの歴史を、民族舞踏鑑賞では民族の音楽や舞踏を知ることが出来ました。 日本語のガイドさんと運転手さんと計4名で都合6日間過ごしたのも良い思い出になりました。 次にモンゴルを訪ねるとしたらゴビ砂漠辺りかとも思いますが、ものすごい悪路に耐える体力が必要な感じがします。 |