| イランのホテルでは総じてBBCなど、海外の英語放送を見ることが出来ました。中国では見られなかったのですが、そのような制限は無いようです。 ホテルには、私が昔使っていたようなテープレコーダーやアンプなどが飾り物として置かれていました。我が家ではとうに捨ててしまったものですが、狭い我が家では致し方ありません。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

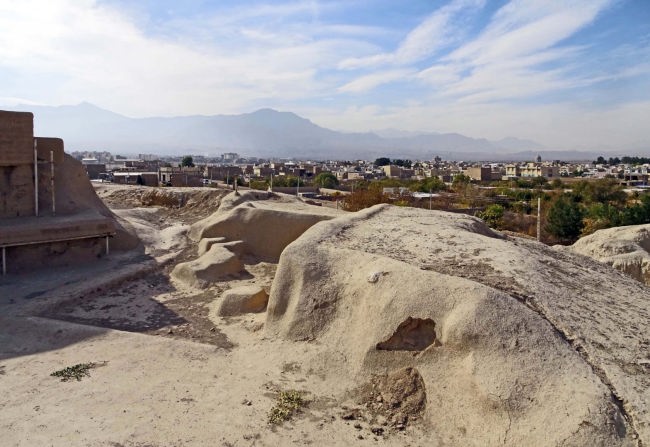

ダフメイェ・ザルトシュティヤ (ゾロアスター教の墓場・沈黙の塔))

|

高さ50mぐらいの円形の壁に囲まれた鳥葬のお墓です。1930年ごろまで、ゾロアスター教徒は、死ぬと鳥葬されるのが一般的でしたが、現在はイスラム教徒と同様、土葬されるそうです。 丘を登るとヤズドの町が一望できます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

死骸は中央のくぼんだ穴に置かれ、鳥がそれを食べる鳥葬の場所です。

ゾロアスター教徒は火、水、土、風の4つを神聖なものとし、そのため、火葬や土葬を嫌って、鳥に食べさせた塔です。

|

|

|

|

|

ゾロアスター教寺院(アーテシュキャデ)

| ゾロアスター教の創始者、紀元前600年ごろ、イラン東部で生まれたと言われていますが、はっきりはしていない様です。 ゾロアスター教は拝火教とも呼ばれています。ゾロアスター教は火を神聖視するからです。 イランで生まれた宗教ですが、イスラムの拡大により、住みにくくなったゾロアスター教徒は10世紀以降、インドのムンバイに移住し、イランでの信仰者は激減したそうです。 この寺院は、1934年、インドのゾロアスター教徒(パルシー)の手によって建設されています。 正面上部にアフラ・マズダ像が飾られています。この像は、ゾロアスター教のシンボル的存在だそうです。手にする円盤は永遠の霊魂を象徴するもので、翼は霊魂が飛び上がり向上するのを助けるのだそうです。 |

|

|

|

|

|

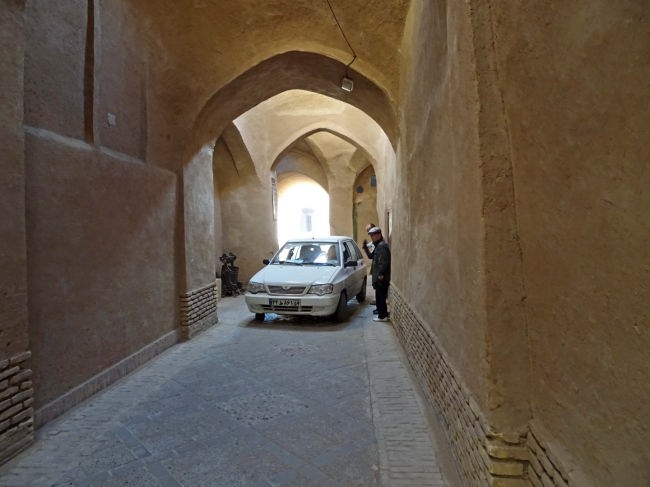

バスを降りてここから数百mですが小さい車に分乗し、マスジェデ・ジャーメに向かいました。

|

|

|

|

マスジェデ・ジャーメ(金曜日のモスク)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

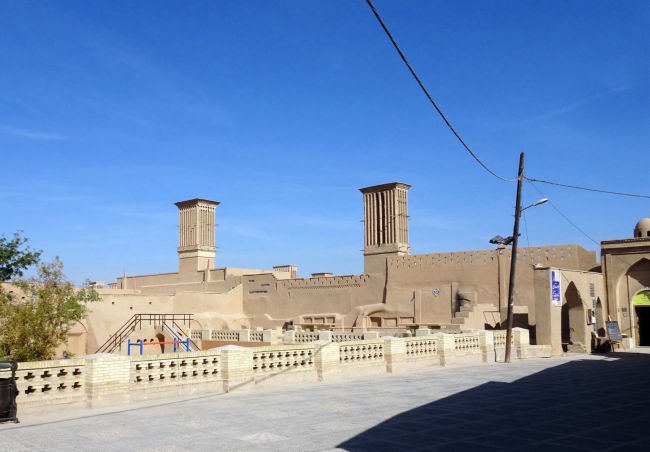

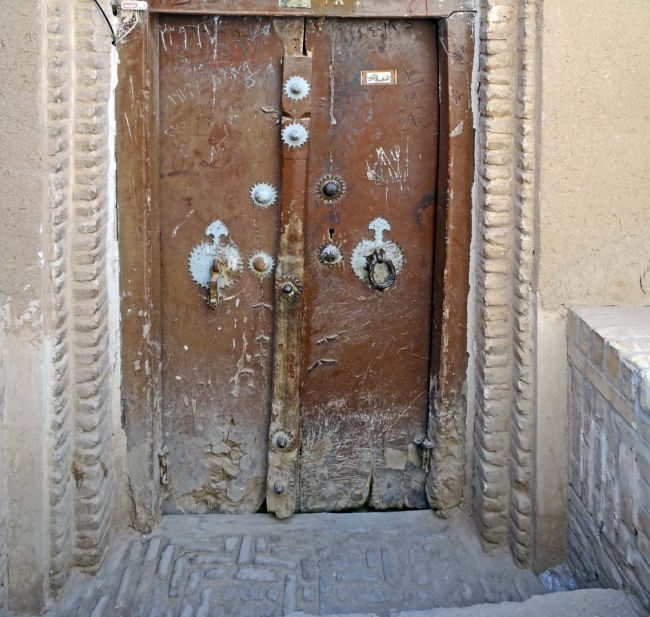

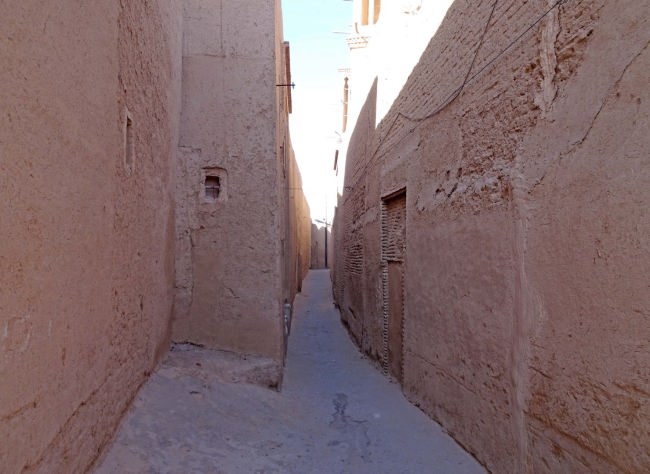

ヤズド旧市街

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この狭い道に車が入ってきました。運転していたのは女性でした。イランでの運転は、交差点に信号が無かったり、狭かったりと、とても運転する気にはなれませんが、スマホで話をしながら運転している女性をよく見かけました。イランの女性はたくましいようです。 |

また、小さな車に乗ってバスに戻りました。

|

|

|

|

アミール・チャクマ-グ広場

| 15世紀に建てられた寺院やバザールなどの複合施設です。ここはシーア派「十二イマーム」の3代目のイマーム、ホセインのゆかりの地でもあります。 ホセインは預言者ムハンマドの孫で、ユーフラテス川近くのキャルバラーの野でウマイヤ軍と戦い戦死しました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

戦死したホセインのシンボルともいえる高さ8.5mの巨大な木造のナフルです。彼が戦死したイスラーム暦1月にはホセインの死を悼む人々が集まり黒い布などで、これを覆い、祈るそうです。日本の神輿のような働きもするそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

土産屋さんです。注文してから、別の窓口でお金を払い、また戻って買ったものを受け取ります。

|

|

|

|

イスファハーンに向けて出発です。

|

|

イスファハーンに到着

| 本来なら明日見学すべき個所を今日のうちに見学するようにしたそうです。ガイドさんによると、明日は見学場所が多く、忙しいので今日のうちに観光をしておいた方が良いとの事でした。 |

ヴァンク教会

|

|

|

|

|

|

|

|

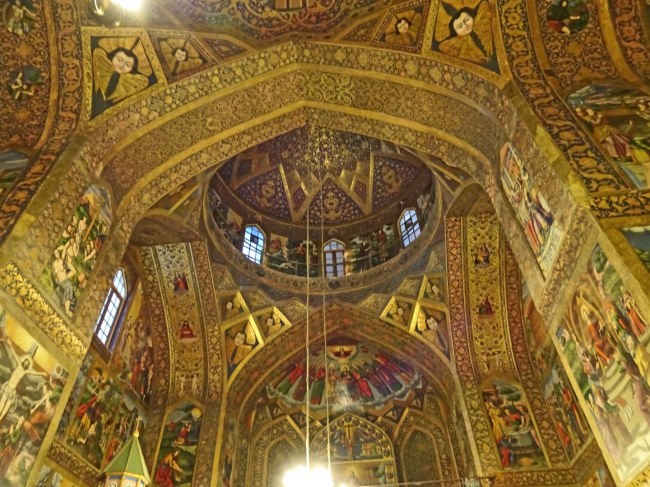

| 中に入ると、壁には「最後の審判」など旧約聖書の場面やアルメニア人にとっての聖人の画などが描かれています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アルメニア博物館

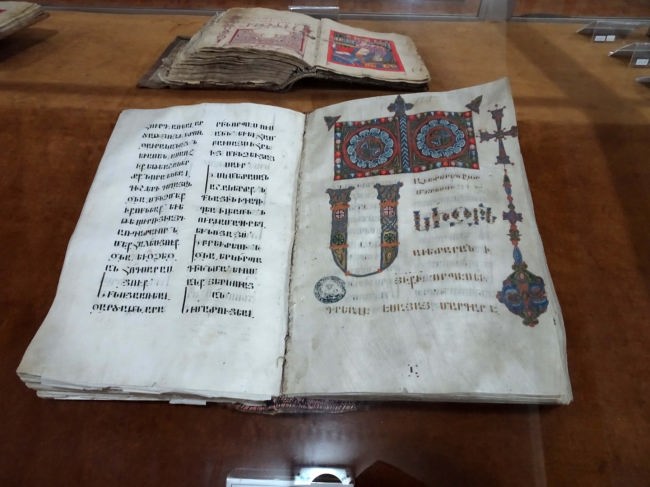

| この博物館では、エスファハーンに移住してきたアルメニア人が如何にして進行と文化を守って来たかを伝えています。いくつものアルメニアン・バイブルや髪の毛に聖書の言葉がしっかりと書かれており、顕微鏡を使ってみることが出来るようになっていました。また、レンブラントが描いたアブラハムの鉛筆画が飾られていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

イマーム広場のライトアップ鑑賞

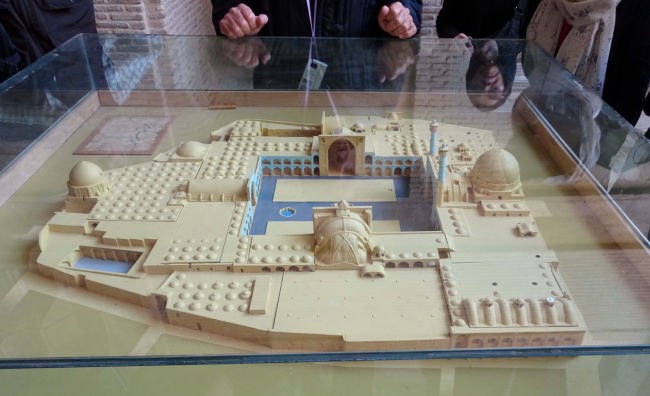

| 明日、みっちりと見学するイマーム広場です。当時、イランの首都はここにあり、王はここに住んでいました。 暗くてよく分かりませんが、とにかく広そうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

バザール散策

| バザールは当時から経済の中心であり、品物を売る以外に、キャラバンサライと言われる隊商宿もあり、それが世界中との繋がりを保つ非常に重要な役割を果たしていました。 すなわち、ここには王が住む宮殿と、宗教指導者がすむモスクと、経済の中心であるバザールがあり、政治、宗教、経済が一体となっていた場所でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

ホテル

|

ホテルは市のほぼ中央にあります。 2連泊で、ホテルの名は 入り口には PARSIAN ALIQAPU HOTEL と書かれてありました。 夕食はホテルでした。ホテルバーもありますが、お酒はもちろんありません。 |

|

|

|

|

|

|

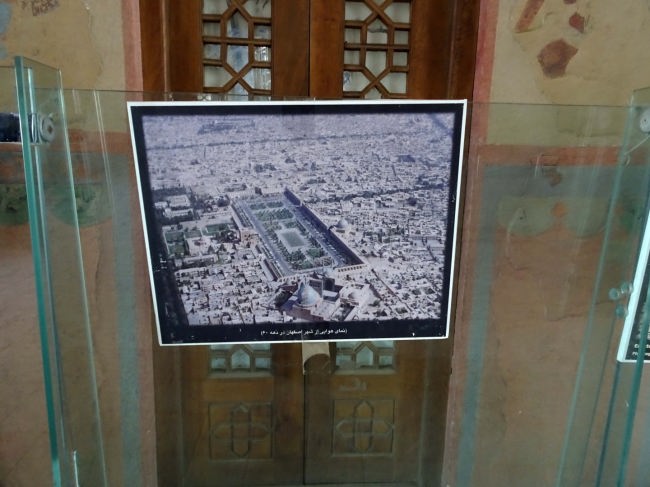

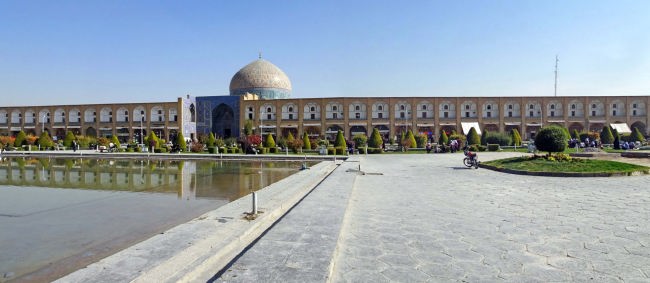

| いよいよイラン最大の名所、イスファハーンの観光です。 イスファハーンにはイラン高原最大の川、ザーヤンデ川の中流に位置し、「イランの真珠」とも例えられる古都で、たくさんの観光遺産があり、日本の京都を連想させます。標高は1,550m、人口は約160万人です。 1597年、サファヴィー朝の王、アッバース大帝(一世)がこの地を首都と定めてから繁栄が始まりました。 大帝は自らの基本設計のもとに都市計画を推進し、イマーム広場(旧シャーの広場)を中心に、宮殿や寺院、バザール、橋など壮大な街並みが作り出されました。なお、シャーは王を意味し、以前は「王の広場」と呼ばれていましたが、イスラム革命で最高指導者を意味するイマームが使用されるようになりました。 絹の輸出を中心に経済も発展し、精密画やタイル美術、陶器など、ペルシャ芸術の開花を見せ、繁栄を極めました。そしてイスファハーンには世界の富の半分が集まったとも言われています。 |

|

この図は16世紀のイスラムの世界で、いずれも強力な勢力を持っていました。 イランのサファヴィー朝ペルシャは、西にはトルコを中心とするオスマン帝国が、東にはインドを中心とするムガル帝国に挟まれていました。 この頃はすでにオスマン帝国とムガル帝国はスンニ派で、サファヴィー朝はシーア派になっていました。 |

ホテルの近くを散策してみました。夜まくのでしょうか、芝や植木にはしっかりと水が浸み込まれていました。

|

|

|

|

|

|

マドラセイェ・チャハール・バーグ

| ホテルの近くに マドラセイェ・チャハール・バーグ というマドラセが見えます。 神学校とマスジェドを兼ねた造りだそうです。ドームを修理中でしたが、如何にも美しい姿をしています。 サファヴィー朝最後の王であるソルターン・ホセイン(在位1694~1722)の母によって建てられました。彼女は財源を得るため隣にカールヴァーン・サラーイを建て、その収益からマドラセの運営に充てていました。そのサラーイは現在アッバースィー・ホテルとなっているそうです。 |

|

|

メナーレ・マスジェデ・アリー

|

イスファハーンで最も高いと言われるメナーレがあります。 ここには行きませんでしたが、イマーム・アリ・広場からよく見えます。 この塔はかって砂漠の中の道しるべとしての役割をしていたそうです。 かって砂漠を旅する商隊にとって、この高いメナーレは命綱でした。 |

|

|

|

イマーム・アリ・広場

|

有名なイマーム広場から東北部にあり、結構広い広場で、そのすぐ北には金曜日のモスクがあります。上の写真もこの広場です。 |

|

|

|

|

|

|

建物の中を進むと、金曜日のモスクに出ます。

下の右上の写真は、当時からある無料の飲料水飲み場だそうです。

|

|

|

|

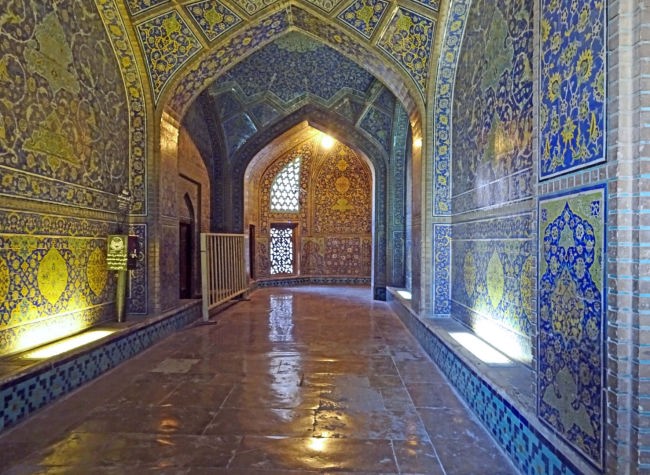

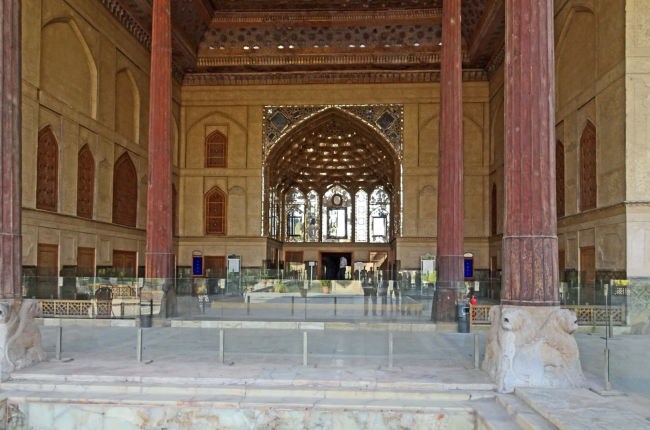

金曜日のモスク マスジェデ・ジャーメ(世界遺産) Masjed-e Jame

| 金曜モスクとはその街でもっとも格式の高いモスクを呼ぶ名称です。 このモスクや、それを前後する一連のモスクの建設によって、イラン型モスク、すなわち4つのイーワーンが中庭に向いて立つ様式が完成しました。 私たちが到着するとまだ門が開いていません。本来なら開いている時間です。ガイドさんが係の人を探しに行きようやく開けてもらいました。イラン時間なのでしょうか。 |

|

|

|

|

|

このモスクは、771年に創建され、その後火災で焼失しましたが、増改築が幾度となく繰り返されて来ました。 イスファハーンでもっとも古いマスジェドです。そのためこのモスクの4面はさまざまな時代の様式で作られており、タイル様式などモスクの様式の変遷をまのあたりに見ることができるそうです。 ドーム型天井には全部で484もの異なった建築様式が用いられています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ミナレットがあるのはこの門だけです。

|

|

|

|

|

|

イマーム広場(世界遺産)

| 当時、ここにイランの都が作られ、王はここに住み、政治を行っていました。日本の徳川家康時代と同じ頃です。 どこの国も同じですが、政権を維持するためには、経済の根源である収入が必要です。そして、その根源は農民による食物、綿花、絹など、農作物や製品でした。この砂漠地帯で豊かな農作物を作るためには水が必要でした。その為に造られたのが山裾から水を引くカナート(地下用水路)でした。バザールの商人たちは、自分で商品を作る工場を持ち、カナートも支配し、農民も支配していました。また、宗教家は、イスラム教徒からのお布施で潤い、王も商人らから税を徴収し、豊かな経済を作り上げて来ました。 |

アーリー・ガーブ宮殿

| 1~2階はアッバース1世の時代に、バルコニーとその後ろの3~7階はアッバース2世の時代に造られました。イランで最初の高層建築です。 王はこの館に住んでおり、式典やスポーツ、軍隊パレードなどをこのバルコニーから見下ろしました。真向いの黄色のモスクは著名な宗教学者のために造られたモスクです。すなわち、アッバース大王は、政治と宗教を融合させ、民衆を巧みに統治しようとしました。 |

|

|

|

|

|

|

|

きれいな模様を施された階段を登るとバルコニーに出ます。 バルコニーは修理中でした。バルコニーの中央には池があるそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

正面に見える黄色のモスクは、後に見学するマスジェデ・ジェイフ・ロトゥフォッラーで、すぐ上の青いモスクの写真は、後に見学しますがマスジェデ・イマームです。 |

|

|

音楽堂

| 音楽堂の壁面には楽器や陶器を置ける棚がたくさん作られています。天井の装飾的な穴は演奏時の音を吸収し、美しい音楽を聴けるように設計されたそうです。 当時、この棚には楽器や中国から輸入された陶磁器が飾られていました。 後にアッバース大王はそれらの品々をたくさんのモスクに寄進し、民衆からも大きな信頼を得ていました。 |

|

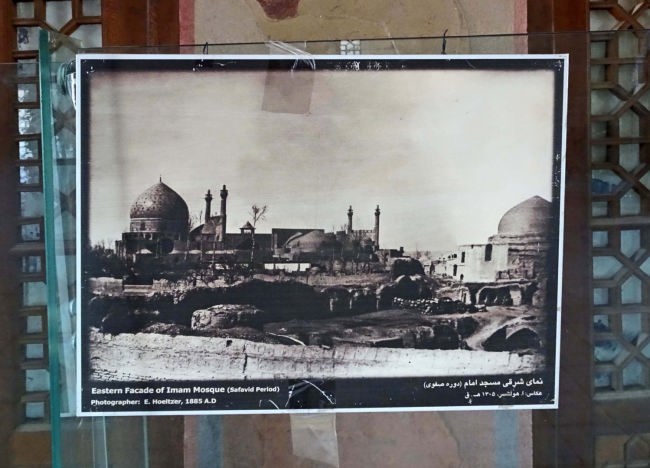

途中、荒れ果てて居た頃の写真が飾られていました。 |

|

|

| 庭園の北の方向です。衛星写真からわかるように、この北の面と南の面の間にある池は、中央にあるのではなく、多少南側にあります。 |

|

|

|

| 下の写真は池をぐるっと回ったときに撮ったもので、左上は先ほど見たアーリー・ガーブ宮殿で、右上の写真はこれから見学するマスジェデ・ジェイフ・ロトゥフォッラーです。黄色のドームが特徴で珍しい色のドームです。 |

| 南側に青いモスクのマスジェデ・イマームが見えます。2本のミナレットが庭に面して立っています。その向こうにもさらに2本のミナレットとブルーモスクが見えます。 |

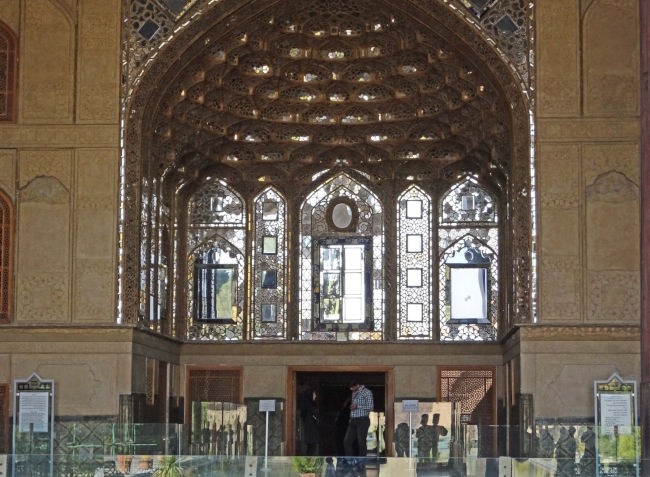

マスジェデ・ジェイフ・ロトゥフォッラー

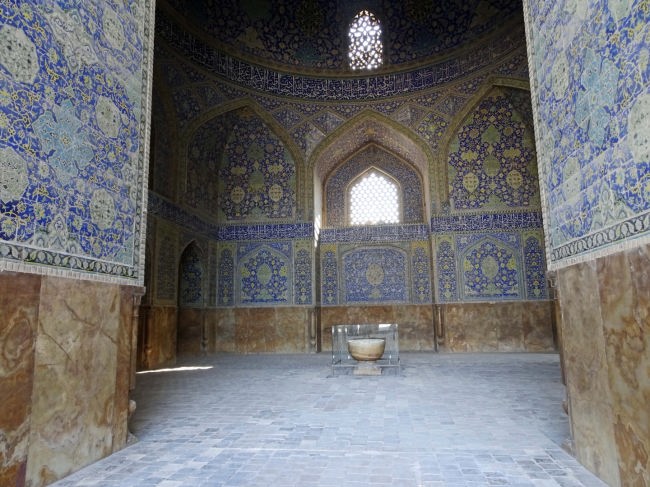

| かっては、王族専用のマスジェド(モスク)で、アッバース1世の命によって建造されました。マスジェデ・イマームと並ぶサファヴィー朝建築の傑作です。 建築の目的はレバノンの著名な宗教学者、シェイフ・ロトゥフォッラーを迎えるためでした。アッバース1世は後に彼の娘と結婚しています。アッバース大王の真の目的は宗教界との強い関係を作ることでした。 王族だけが使用するマスジェドなので、こぢんまりとした造りになっています。中庭やメナーレがないのが大きな特徴です。 シャーの妻たちは宮殿の背後にあったハラムから、他人に姿を見せることなく地下道を通ってこの寺院に通い、地下の間で礼拝をしたそうです。 このマスジェドで特筆すべきはその美しいモザイク模様です。ドームの外部、内部ともに小さな彩色タイルをモザイク状に並べることでさまざまな柄を作り出しています。その精緻さからも、1601年の着工から完成まで17年かかったのでしょう。青を基調とする寺院が多い中で、ドームの外壁や礼拝堂内部には黄色を多用しており、あたたかな雰囲気を醸し出しています。内部から見たドーム天井の模様は、華麗な孔雀の羽を思わせます。寺全体がほぼ400年前のままなのには驚きです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

光で天井が反射し、孔雀の羽を連想させます。 |

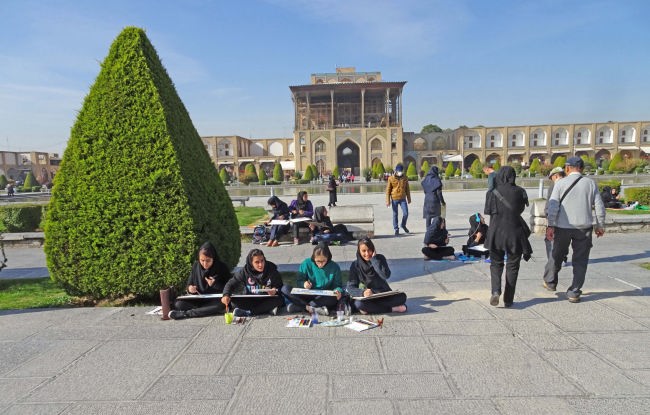

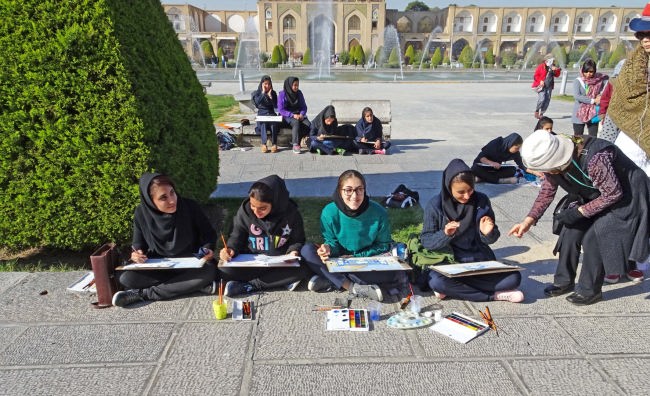

| 見学して出てくるとたくさんの女生徒たちが見学に来ていました。修学旅行でしょうか。たくさんの生徒たちが、家内にサインを求めてきました。自分の名前を書いてあげると喜んでいました。なんとも子供らしいことです。 何かはわかりませんがボランティア活動をしている人たちが写真を撮っていました。持っている布の反対側には英語でボランティア活動と書かれていました。 |

|

|

|

|

|

|

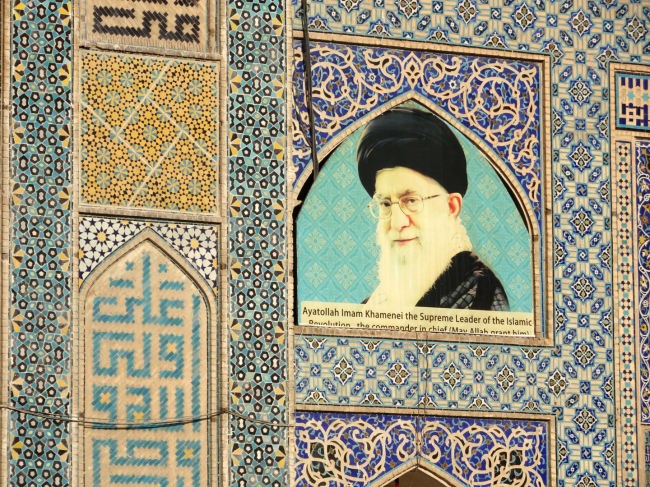

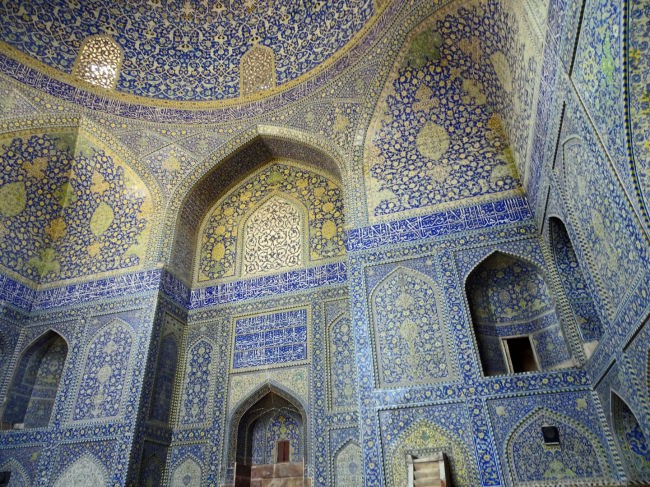

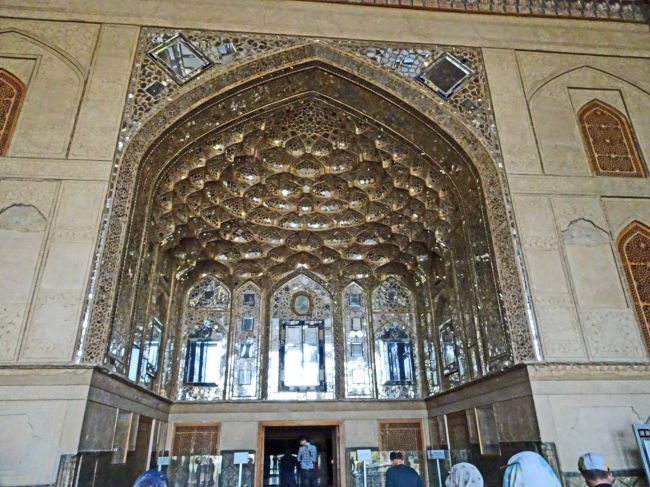

マスジェデ・イマーム

| アッバース大王が祈るために造られたモスクで、イスラーム芸術の集大成と言われます。シャーのモスクとも言われます。 イスラム革命前は「王の寺院」と呼ばれていた壮大な寺院です。まさにイランのイスラーム芸術と寺院建築を極めたモスクです。 アッバース1世の命を受けて1612年に着工し、完成したのは大帝の死後の1638年で、実に26年もの歳月を要しました。サファヴィー朝時代を代表する建築物と言えます。 天井の鍾乳石飾りは実に見事。これは建造者のオスタード・アリー・アクバル・エスファハーニーが自費で建てたもので、完成に5年を有したそうです。 入り口にはモザイク文字で、上段には大帝の名と完成年(1616年)が、下段には建造者の名が記されています。 このエイヴァーンとメナーレは広場のための装飾的な門にすぎず、メッカの方を向いておりません。門をくぐり、短い回廊を抜けて中庭に出ると、45度斜め奥にメッカの方角を向いたエイヴァーンが現れます。この大胆かつ劇的な演出がこの寺院の名を世界的に高めているのです。 |

| 中庭に出ました。正面に2本のミナレットとブルーのモスクが現れます このモスクは現在修復中でした。17世紀以来、50年ごとにタイルの交換をしているそうです。また、イラン・イラク戦争ではイラクからのミサイルが当たり、ヒビも入っているそうです。モスクの直径は28m、高さは50mです。 |

|

|

|

広場の中央から振り返ると、先ほど通って来たイマーム広場の2本のミナレットが見えます。ちょうど45度の方向にあります。

|

|

|

|

|

|

いろいろな部屋があり、見学です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

中央礼拝堂

| エイヴァーンの奥には中央礼拝堂がある。7色の彩色タイルで覆われた天井ドームは息をのむほどの美しさです。このドームは外側のドームの高さが54m、内側は38mと二重構造になっており、そのため、かなり小さな音でもさまざまに反響し、建造物全体に反響します。 |

|

|

|

|

|

|

|

メンバル (階段状の説教台)で、位によって説教する場所が異なるのだそうです。 |

|

|

|

|

|

神学校

|

|

|

|

|

|

|

|

再び、マスジェデ・イマームに戻りました。

マスジェデ・イマーム広場に面して、職人街があり、いろいろなお店が並んでいます。一つのお店に入ってみました。

|

|

|

|

| 団体で見学した後、40分ぐらいの自由時間があり、適当に歩いてみました。砂漠の中に造られた美しい庭園に感嘆せずにはいられません。 |

|

|

|

|

チェヘル・ソトン庭園博物館(世界遺産)

| 1647年、アッバース2世により建てられた豪華な宮殿です。チェヘル・ソトンとは40の柱という意味で、実際の柱は20本だが、正面の池に映る像を合わせて40本としています。柱には高価なレバノン杉が輸入され、使われています。 宮殿内部は博物館となっており、壁に描かれているのは、戦いやおもてなしなどの絵だそうです。 |

ここにも部屋の中に池が作られていましたが、水はありませんでした。

|

|

|

|

|

ルシャのお茶です。あめんぼうをお茶にいれかき回します。甘くておいしいお茶です。

ペルシャ絨毯

ホテルの近くにライトアップされたスィー・オ・ス橋があると聞き、行ってみることにしました。

|

歩行者専用のスィー・オ・ス橋が歩いて10分ぐらいのところにあり、行ってみました。 途中、信号のない大きな交差点があり、渡るのに苦労しましたが、その交差点の中をローラースケートで悠々と走っている人や、5人連れの家族が悠々と横切っていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 川には水がありませんでした。観光客らしい女性の5人組がいたので、家内が適当に話を掛けたところ、一緒に写真を撮ることになりました。 ウズベキスタンに行った時もそうですが、写真を一緒に撮るのが好きなようです。 夕焼けが奇麗でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7日目(木) イスファハーンからバスでテヘラン空港へ、その後ドバイへ

|

|

今日は最終日です。有料の高速道路に入りテヘランへ向かいます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

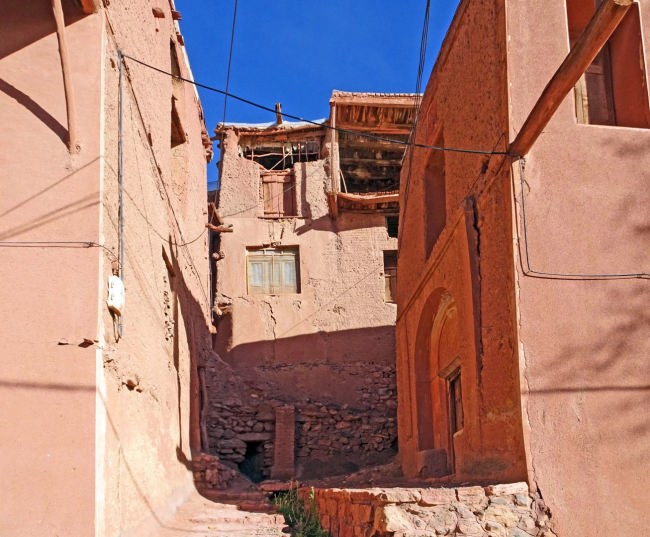

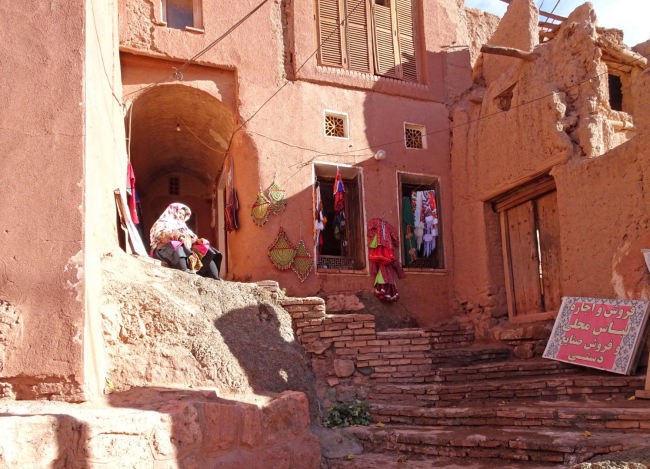

アブヤネ村

|

イスファハンからテヘランへ向かう途中にあります。 幹線道路から離れた川に沿って作られた村です。 今回はアブヤネという村ですが、衛星写真を見ていると、これと同じような村が幾つもあることがわかります。 赤いレンガで作られたきれいな村ですが、道路が狭く、住むには大変なようです。 この村の主な産業は、絨毯、農作、牧畜だそうでう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

猫が寄ってきてなにかおねだりをしています。たぶんペルシャ猫です。

|

|

| ロバにたくさんの荷物を載せています。狭い道での荷物の運搬には馬が必要なのでしょう。私の子供の頃も同じようにして荷物を運びました。 |

|

|

バスはテヘランへ向けて再び出発です。

|

|

|

|

|

時々、緑が現れます。 |

カシャーン フィーン庭園(世界遺産)

| カシャーンはテヘランとイスファハンのほぼ中央にあり、テヘランから220㎞ほど南にある都市です。 イラン各地にあるペルシャ庭園は9か所も世界遺産に登録されており、この庭園もその一つです。 フィーン庭園はアッパーズ1世(1571~1629)によって造られました。池と離宮と水路と糸杉がある典型的なペルシャ庭園です。ここにはヨーロッパに伝えた庭園の原点がたくさん残されています。 ペルシャ庭園にはきまった形がありました。高い塀で囲まれた空間を十文字の水路で区切り、植物を植え分けました。これがペルシャ絨毯の原形になりました。そして、ペルシャ絨毯を見ていると、この世の楽園を想像するのだそうです。 |

幾何学的に水路が作られ、自然の力で水が流れています。室内にも池が作られています。 何人もの庭師がこの庭園を守っています。一番大切なことは早朝、芝生などへの水撒きです。大量に撒かないと芝生はすぐに枯れてしまいます。 青々とした芝生は王侯貴族の最高の贅沢でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この右側が博物館です。 |

博物館

フィーン庭園の一部にあります。浴室や民族衣装、古い絨毯なども置かれています。縄で縛られた人も置かれていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

カシャーンの町並みの様子です。休憩所で、一人なんでも1杯の飲み物を飲めるとのこと、ノンアルコールビールを飲んでみました。

|

|

|

|

|

休憩の時、ノンアルコールビールを飲んでみました。 日本のノンアルコールビールに比べあまり美味しくありませんでした。 |

テペ・シアルク

| 先ほど見学したフィーン庭園からカーシャーンの町に方に少し進んだところにある古代遺跡です。テペはペルシャ語で丘を意味しています。 紀元前5~6世紀の貴重な遺跡です。人の骨などや陶器の破片が飾られていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

再び、テヘランに向かいます。

|

|

|

ショッピングモール

| 最近、イランでもこのようなショッピングモールが数多く作られているそうです。トイレも立派でした。 コムの町の近くにあり、テヘランから南に80㎞ぐらいで、郊外とは言えないほど離れています。旅行者のためのショッピングモールと書かれていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

塩田

バスの窓から白い線が見えます。塩田だそうです。直径が4kmぐらいあります。

|

|

|

イマームホメイニー国際空港

空港はテヘランの南、20㎞ぐらいのところにあります。イランへの玄関口ですが、比較的小さな空港です。

これからドバイに向かいます

テヘラン発 20時05分、ドバイ着22:50のエミレーツ航空EK-0980便です。

8日目(金) ドバイから成田へ

| ドバイ発 午前2時55分、成田到着は午後5時20分、所要時間は9時間25分でした。 今回の旅は参加人員がわずか11名と少なかったので、何かと便利でした。今年の7月、二人だけで参加したウズベキスタンの時は普通乗用車でしたが、大型バスにゆったりと乗れた今回のツアーの方が快適でした。 今回の旅ではガイドさんからいろいろ教わりました。 イランでのお祈りは1日3回であること、お酒を自宅で秘密に飲んでいる人がかなり多いこと、イラン人は心底、アメリカ、イギリス、イスラエルを嫌っていること。イスラム革命からすでに37年もたち、若い人たちには、服装に関する厳格な法律など、現在の制度に不満を持つ人が多くなってきていること、などです。 今のイランは、他の中東諸国も同じですが、石油によって生きています。昔、地殻大変動により海底が徐々に隆起し、その時に分散していたオイルが一か所に集まって出来たのが今の油田です。そして、そこがたまたま中東でした。しかし、いずれそれが尽きることをそこの人たちはよく理解しています。そして、輸入している国も同じ問題に直面します。 その時、私たちの子孫はどのような対応をして生き延びてゆくのか知る由もありませんが、人類の大きな課題であることは間違いありません。 |