�@�@�h�C�c�A�t�����N�t���g�ƃ~�����w����

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ό�15���ԁi�O���j�@�l���s

�@�l���s�ōł������̊|����͔̂�s�@��Ȃ̂ŁA���Ԃ������Ώo���邾�������؍݂������������y���ނ��Ƃ��ł��܂��B���̂��ߍ����15���Ԃƒ������ɂȂ�܂����B

�@�܂��l���s�̖��͏d���ו��̉^���Ȃ̂ʼnw�̋߂��̏h�����o���邾�������h�ɔ��܂�A�������炢�낢�둫���������Ƃɂ��܂����B���̂��ߏh�̓t�����N�t���g�ƃ~�����w����2�����ɂ��܂����B�������w�O�̃z�e���͑����č����̂����ł��B

�@�~�������Ȃ�A1�h����101�~�ɂȂ�A���c�ł̌������[�g�͂P���[�� 137.8�~�ł����B

|

|

�@�h�C�c�̍��y�ʐς͓��{��94%���x�Ə������菬�����A�l����8200���l�ƁA���{��65%���x�ɓ�����܂��B

�@�f�c�o�́A�A�����J�A�����A���{�Ɏ����Ő��E��4�ԖڂɈʒu���Ă��܂��B

�@�o����x�͐��E��ŁA�o�ϓI�ɂ͐��E�ň�Ԉ��肵�Ă���ƌ����Ă��܂��B

�@��s�̓x�������ł����A�C�M���X��t�����X�ɔ�ב�s�s�����U���Ă���̂������ł��B |

�@

�h�C�c�̓s�s�̐l�������Ɏ����܂��B

|

|

�s�s |

���l |

�� |

| �P�� |

�@�x������ |

323 |

3.9 |

| 2�� |

�@�n���u���N |

165 |

2.0 |

| 3�� |

�@�~�����w�� |

123 |

1.5 |

| 4�� |

�@�P���� |

95 |

1.2 |

| 5�� |

�@�t�����N�t���g |

64 |

0.8 |

�@�Ⴆ�����h���̐l����817���l�ŁA�C�M���X�S�̂�13%�ɑ������܂��B

�@�s�s�̐l���̒�`�͓���̂ł����A���E�I�ɂ݂Ēf�g�c�ɑ傫���͓̂�����s���ŁA�Ԃő���Ύ����ł��܂����A��{�A��t�A���l�A�����q�ȂǁA�������͂ޑ�s�s�̒��́A�l�Ƃ���ڂȂ������Ă��܂��B��C�⃀���o�C�̐l���������̂ł����A�O�[�O���̉q���ʐ^�����Ă���Ɛl�Ƃ���ڂȂ������̈�͓�����s�����_���g�c�ɑ傫���悤�ł��B

�@���x�K�₵���t�����N�t���g��~�����w���̐l�Ƃ������s�X�n�͂���قǑ傫���͂���܂���ł����B

�@

�@�h�C�c�Ƃ����ƁA���낢��Ȍ��t���v�����܂��B

�@�v�����܂܂ɁA�����_���ɏ����Ă݂܂����B

�@�Q���}�������A��ꎟ���E���A����E���A�A�h���t�E�q�g���[�A����̔����A�}���`���E���^�[�A�o�b�n�A�x�[�g�[���F���A�u���[���X�A�x�������t�B���n�[���j�[�A�J�������A�x���c�A�a�l�v�A�V�[�����X�A�A�C���V���^�C���A�r�[���A�\�[�Z�[�W�A�o�ς̗D�����A���s�D���A�ȂǂȂǂł��B |

�ȉ��Ɋό����e�������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�P���ځ@���c����t�����N�t���g���@

�@����͌l���s�Ȃ̂ŁAJAL�̃r�W�l�X�N���X�𗘗p���܂����B�s����JAL407�A�A���JAL408�ł��B�o���� 12��15���A������ 17��20���ł��B������7���ԂȂ̂ŁA��12���Ԃ̔�s�ɂȂ�܂��B

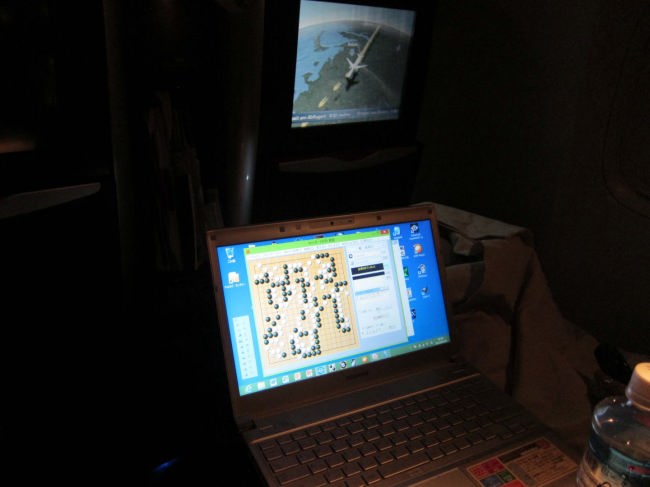

�@��s���A1���Ԃ�WiFi���������z���܂����B�Ɠ��̕����������̂ŁA���v2���ԁA�g�p�ł��܂����B

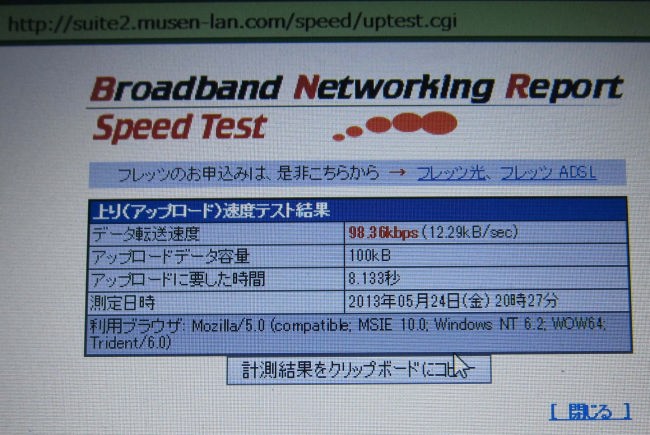

�@�g�p���Ă݂���A���ɒx���̂ŁA�ʐM���x�𑪂��Ă݂܂����B�q�����g�����ʐM�Ȃ̂ŁA��ނȂ��̂ł��傤�B���̌��ʁA����190Kbps�A���

98Kbps �Əo�܂����B

�@���̒ʐM���x�́A�p�\�R���ʐM�����Ă���l���ŃV�F�A���Ă���Ǝv����̂ŁA�݂�Ȃ��Q�Ă���Ƃ��͑����Ȃ�̂����m��܂���B

�@���݂Ɏ���̌��t�@�C�o���g��������ł́@���� 60Mbps�A��� 33Mbps �ł�����A�@����Ɣ�ׂ�ƁA��320�{���炢�x���悤�ł��B����ł��A�C���^�[�l�b�g���g�p���A�͌���y���ނ��Ƃ͉\�ł����B

�@�Ȃ��A2���Ԃ��߂���ƗL���ɂȂ�AJAL�J�[�h���g�p����ƁA1����10.75���A24����19.75$�Ə�����Ă��܂����B

�@���̃X�s�[�h��PHS��NTTDocomo�̒ᑬ�x�펞�ڑ���������� 32Kbps�� 128Kbps ���͑����̂ł�����A��ʂ̃f�[�^�𑗎�M���Ȃ�����A�\�����p�I�ł��B

�@�Ȃ��A�ǂ̂悤�Ȍo�H�ŒʐM���Ȃ���Ă��邩�ׂ邽�߁A�������g�Ƀ��[���𑗂��āA�ƂɋA���Ă���A�o�H�ׂ��̂ł����A���̋Z�p�͂ł́A���܂��͏o���܂���ł����B�ǂ̉q�����o�R�������́A�����Ƃ��Ďc��Ȃ��悤�ł��B�@ |

�@

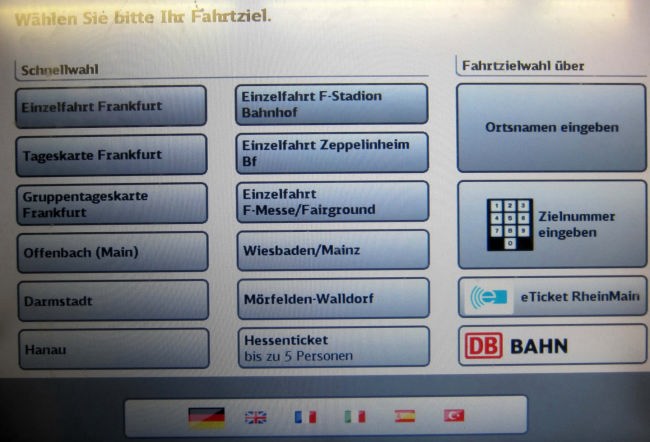

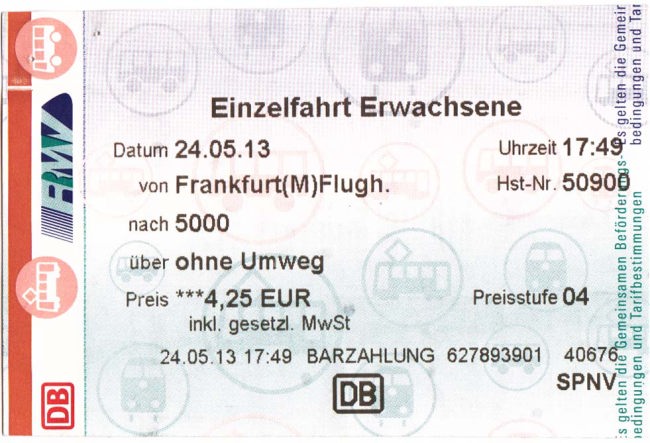

�@�l���s�̓�_�́A�d����ו��̉^���ɂ���܂����A�����葱�����ς܂��A��ו�����������ƁA���̂܂܃^�N�V�[�ɏ��A�ȒP�Ƀz�e���܂ōs�����Ƃ��o���܂��B�������A���ɔ��Ă����Ȃ����A�t�����N�t���g�̏h�́A�w�̂����O�ɂ����̂ŁA�d�Ԃōs�����Ƃɂ��܂����B

�@�d�ԂȂ�11���ŁA�t�����N�t���g�̒����w�܂ōs�����Ƃ��o���܂��B

�@�i�`�k�͑�Q�^�[�~�i���ɓ�������̂ŁA�n���S�̂����P�^�[�~�i���܂ŃX�J�C�E�F�[�𗘗p���Ĉړ����܂��B |

�@�ؕ������Ǝv���A���̋@�𑀍삵�悤�Ƃ���ƃh�C�c��ł��B���ꂩ���2�T�ԁA�����̃h�C�c����o���Ȃ��Ɨ�Ԃɏ��Ȃ��Ǝv���A�ʐ^������Č�Ŋo���悤�Ǝv�����̂ł����A�悭����ƁA�h�C�c��ȊO�ɂ��A�p��A�t�����X��A�C�^���A��A�X�y�C����A�g���R����\������悤�ł��B���ʓI�Ƀh�C�c����o����K�v�͂���܂���ł����B�i��w����A���O����Ƃ��ăh�C�c����w�т܂����B�܂��A�w�ʂ���鎞���h�C�c��̎������܂������A���͖w��ǖY��Ă��܂��܂����B�����A�Ȃ�ƂȂ�������܂��B�j

�@�Ȃ��A���{�ꂪ�o�Ă��Ȃ������̂͂��̉w�����ŁA�s���̎��̋@�ɂ͂��ׂē��{��̃{�^��������܂����B

�@�ؕ��Ɉ��ꂽ����������Ɓ@�ؕ������̂� 17:49�ł����B��s�@�������猋�\�X���[�Y�ɂ����܂ŗ����܂����B

�@�d�Ԃ������̂�17:58�ŁA�t�����N�t���g�����w������18:09�ł����B

�@�d�Ԃ͂��Ȃ荬��ł��ċ�J���܂������A��`�w�ł͎������Ɠ����悤�ȑ傫�ȉו����������l�����������荞��ŗ��܂����B |

�@�����Ƀt�����N�t���g�����w�ɓ����ł��B

�@�́A�d���Ńt�����N�t���g�ɗ����Ƃ��A���������Ɖw���Ŗ����\�[�Z�[�W���ĐH�ׂ��̂��v���o���A�����ōĂу`�������W���Ă݂܂����B

�@���ꂪ����̗[�H�ł��B�p���̌ł����S�n�悭�A����Ȃɂ����������̂��Ƌ����܂����B���ʓI�ɂ́A�h�C�c�ł̍ō��̐H���̓\�[�Z�[�W�ł����B

�@�Ȃ�ƂȂ��A�n�C�l�P�����Ă��܂��܂������A�����̓h�C�c�ł��B��������̓h�C�c�r�[���ɂ��邱�Ƃɂ��܂����B |

�@�z�e���͉w�O�̒n�������オ�������ɂ���܂����B�w�ɂ̐��ʂ͍H�����ŁA�����̐��ʂ̉w�ɂ̎p�́A�ɕ`����Ă��܂����B�z�e���͍����̕��ނł͂���܂���4���ŁA���{�l���悭���p���Ă���悤�ł����B�v���e���͖����ł����B

�@���[���b�p�̉Ă̓��̓���͒x���A�ߌ�10������܂ł͈Â��Ȃ�܂���ł����B

�@��������ł������A���͂���܂���ł����B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

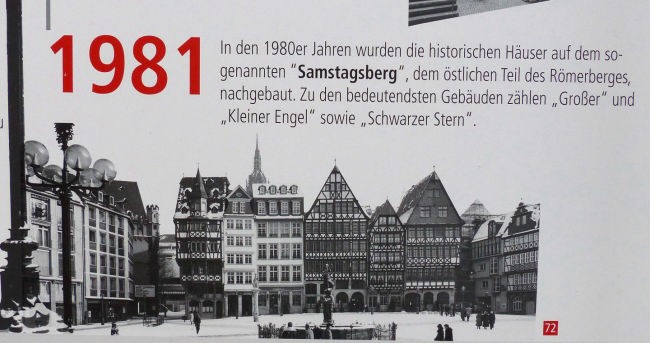

�Q���ځ@�t�����N�t���g�s���ό�

| �@�����͎s�����2���Ԃʼn��Q�K���Ă̊ό��o�X�ɏ������A�s���̎�Ȍ��ǂ��������Ċό����܂����B |

���H

| �@�z�e���̒��H�̓o�C�L���O�ł����A���������ƂɁA������ꂽ���n��������A�X���[�N�T�[�������H�ו���ł����B |

�s���̒n�}

|

�@�s���ɂ͎s�d��n���S�������Ă��܂����A�����w���烌�[�}�[�L��܂ł͕����Ă�20�����x�ł��B

�@���ʓI�ɂ͂�������x�����p���܂���ł����B

|

�ό��o�X2���ԏ��

�@�Ƃ肠�����A�w�O����o�Ă���s���ό��o�X�ɏ���Ă݂܂����B�p����̃o�X�ł��B

�@�Ȃɂ��A�����͌��z�֘A�̂��Ղ肪�s���Ă��邻���ŁA�K�C�h����͂��ЁA������x�s�X������Ă݂Ă��������A�������A�����ɗ���ɂ͐�ɎԂ�^�N�V�[�𗘗p���Ă͂����܂���B�n���S�𗘗p���Ă��������ƌ����Ă��܂����B�@�m���ɁA���S���̓��H�͕��s�ғV���ɂȂ��Ă��ăo�X�͓���܂���ł����B

�@���w���z���ڗ����܂����A�V�h���݂̂悤�ł��B�X���g�̑傫���́A�V�h�̕����傫�������m��܂���B |

�@�ό��o�X�͒����w�ɓ������A�������I�_�ł��B����ǂ́A������������āA�}�C����ɉ˂���ꂽ������p����ʂ�A�V���e�[�f�����p�قɌ������܂����B�r���A2006�N8���̗��s�̎��ɔ��܂��� Intercontinental Hotel �̉���ʂ����̂ŁA���̎��Ɠ����ꏊ�Ŏʐ^���B���Č��܂����B

�@��������n��Ƃ����ɔ��p�قł����B

|

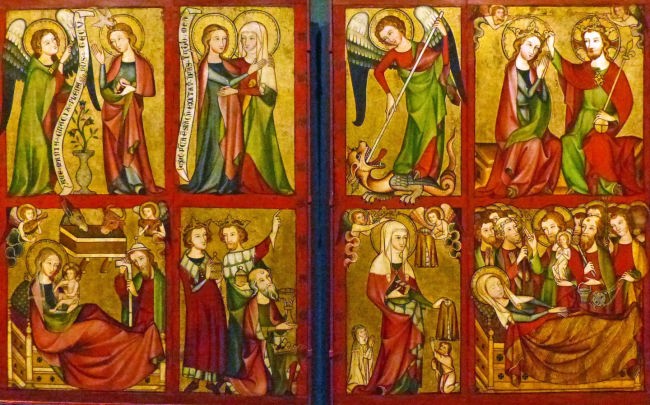

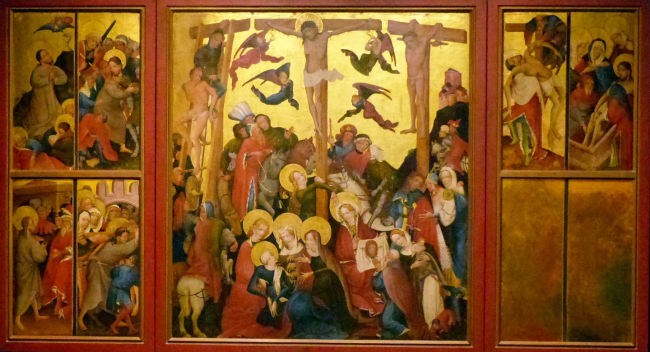

�V���e�[�f�����p��

�@�h�C�c�̔��p�ق́A�����ĉ������Ă��܂����A���̊G��ق����Ȃ�Ă��܂����B���̂��߁A�������Ɗӏ܂��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�L���ȃt�F�����[���̊G��̂��镔���ɂ���������܂���ł����B |

�@�ǂ��m��ꂽ����̍�i���������̂ŁA���ׂĂ݂܂����B

Alfred Sisly |

Arnold Bocklin |

|

|

Auguste Renoir |

|

|

|

Barent Fabritius |

Claude Monet |

|

|

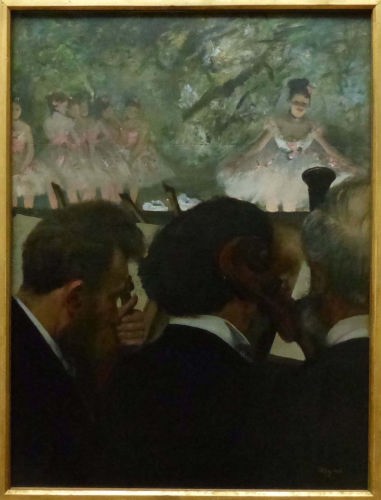

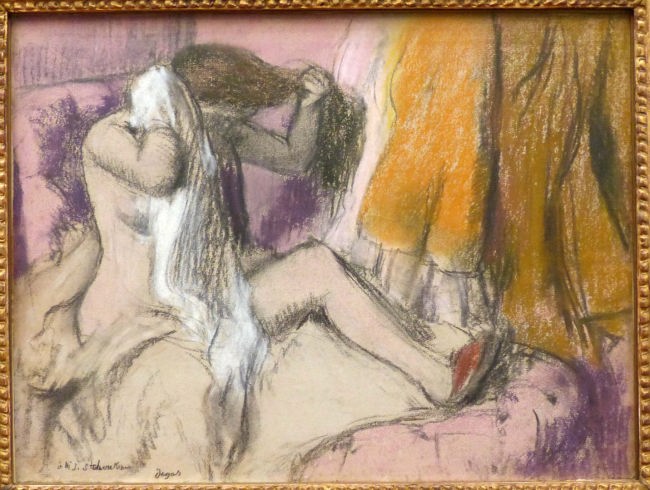

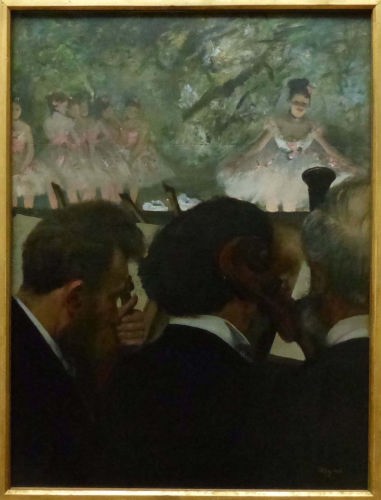

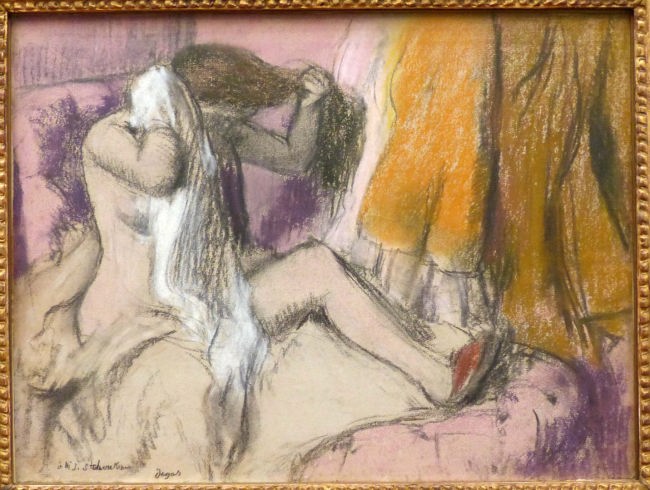

Edgar Degas |

Jacob Feppens Van Es |

|

|

Jan Weenix |

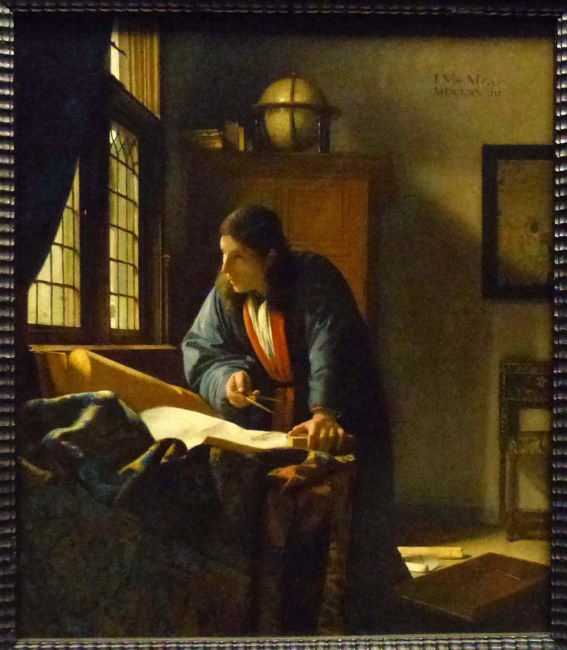

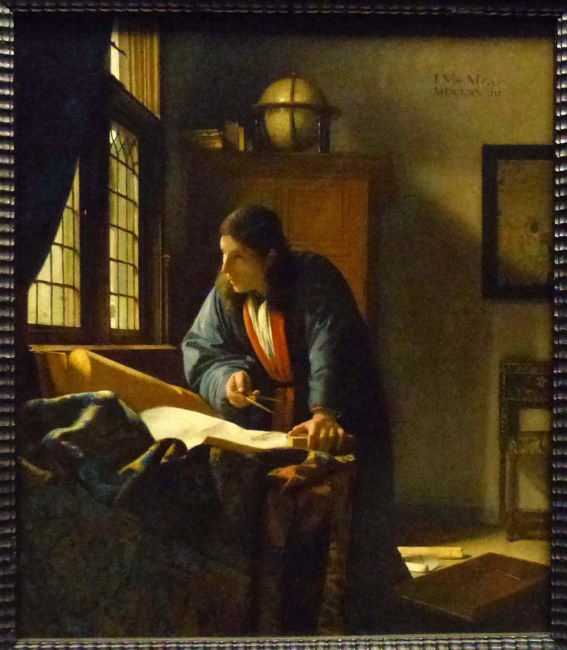

Johannes Vermeer |

|

|

Lucas van Valckendborch |

|

|

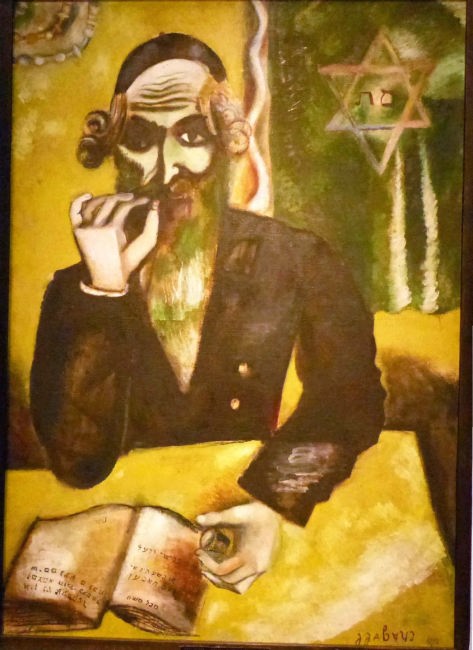

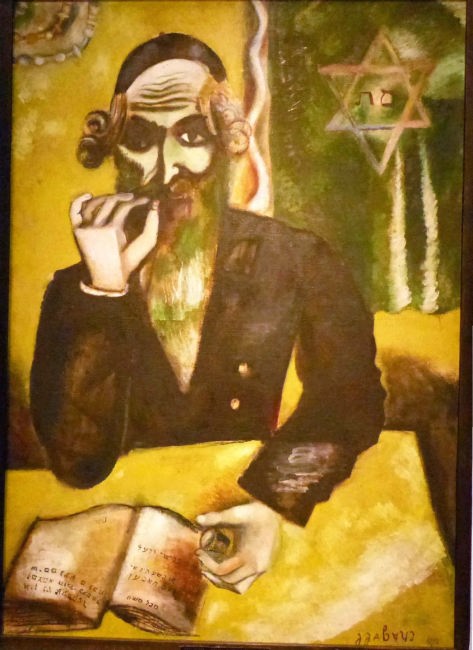

Marc Chagall |

Sandro Botticelli |

|

|

Rembrandt Harmensz, van Rijn |

Raphael |

|

|

Sandro Botticelli |

Meister Von Flemalle |

|

|

�@���̑��A���������G��̈ꕔ���ڂ��Ă݂܂����B�@

�����ْʂ�

�@���p�ق̂���ʂ�́A�����ْʂ�Ƃ������A�h�C�c���ʐM�A�h�C�c���z�A�h�C�c�f��A���E�����A���p�H�|�A�C���R�A���_���A���j�ȂǁA��������̔����ق�����A�˂Ă��܂��B���Ă���ƃL�����Ȃ��̂ŁA���p�وȊO�̓X�L�b�v���܂����B

|

�A�C�[���i�[��

�@�}�C����ɂ�2�{�̕�����p�����˂����Ă��܂��B���x�͕ʂ̋���n���ċ��s�X�n�̕��Ɍ������܂����B

�@������̊K�i�ɂ͎��]�Ԃ������Ă����镽��ȒʘH���݂����ċ��܂����B |

| �@����U������ƁA�����듃������������܂��B�ē��������Ă��A����������Ă��܂���B���̒��x�̋���́A�n�}�ɏ�������ĖႦ�Ȃ��悤�ł��B�m���ɖ����̋������悤�ł��B |

�@���̗����̗����ɂ�������̌�������t�����Ă��܂��B���̂悤�ȕ��i�̓��[���b�p������Ă���ƁA���X�������邱�Ƃ�����܂��B�N�����t����ƁA����Ƒ����čs���̂ł��傤���B |

���[�}�[�L��

�@����n��ƁA���s�X�̒��S�ł��郌�[�}�[�L��ɏo�܂��B�L��̎���ɂ́A�吹���A�j�R���C����A���s���ɂȂǂ���܂��B�s���ɂƋ���̓��[���b�p�̋��s�X�̓����̂悤�ł��B

�@���̎ʐ^�́A�吹�����������������E���Ɏʐ^����ׂĂ݂����ł��B

�@�吹���������Ɍ����A����90���E���ɂ͍������������j�R���C��������܂��B

|

�@����ɂ��̉E���ɂ́A���s���ɂ�����܂��B���̎s���ɂ́A�T�b�J�[�̗D���ȂǁA�傫�Ȃ��j���������������Ɏg�p����邻���ł��B

|

�@�L��ł́A�p�t�H�[�}���X���s���Ă��܂����B

�吹��

�@�t�����N�t���g���\����S�V�b�N�l���̑吹���ł��B���̍�����95���ŁA1415�N�Ɍ��݂��n�܂�A1877�N�Ɋ������Ă��܂��B

�@�_�����[�}�鍑�c��̑I����Պ����̍s��ꂽ���j���鋳��ŁA�c��̑吹���i�J�C�U�[�h�[���j�Ƃ��Ă�Ă��邻���ł��B |

| �@���x��q���ł����B�������A�悭����ƁA��q���Ă���l���f�W�J���Ő_������̎ʐ^���B���Ă����̂ŁA�����ʐ^���B���Č��܂����B�����ɂ́A���̔j���ԂƁA���̌�̕����̗l�q���N�㏇�Ɍf�����Ă��܂����B |

�@��������z�e���܂ŁA�����ċA�邱�Ƃɂ��܂����B�X���͂��Ղ�̂��߁A��ς̐l������ł��B

�@�L��̌����ɃJ�e���[�i��������܂��B

|

�@

�@�Ȃɂ�璴���w�r���t�F���e�B�o���Ə�����Ă��܂��B�ʔ��t�F�X�e�B�o����������̂ł��B�@�������ɁA�r������邽�߂̍�����Ƃ̌P����@��@�Ȃǂ̃f�����X�g���[�V�������s���Ă��܂����B

�@�܂��A�~���̒��Ő���̃I�[�g�o�C��������T�[�J�X�̍Â����Ȃ���Ă��܂����B

|

�@�������A�Q���҂ɂƂ��čő�̖ړI�̓r�[���ƃ\�[�Z�[�W�Ƃ��������ł����B���������|�b�v�R�[�����܂������A���̑܂̑傫���ɂ͋����܂����B���������Ă��A�ƂĂ��H�ׂ���܂���ł����B

|

| �@�����Ă���ƃ^�C�����X���������܂����B���N��2���Ƀ^�C�ɍs�������̗������v���o���A�[�H�������ŐH�ׂ邱�Ƃɂ��܂����B�������A����ނ͔����Ă��Ȃ��̂ŁA�߂��̃p�u�Ńr�[�����A�^�C�����X�̑O�̓��H�ɒu���ꂽ���ŐH�ׂ邱�Ƃɂ��܂����B�X�[�v�̖��́A�m���Ƀ^�C�������̂��̂ł����B�����̓h�C�c�r�[���ł��B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

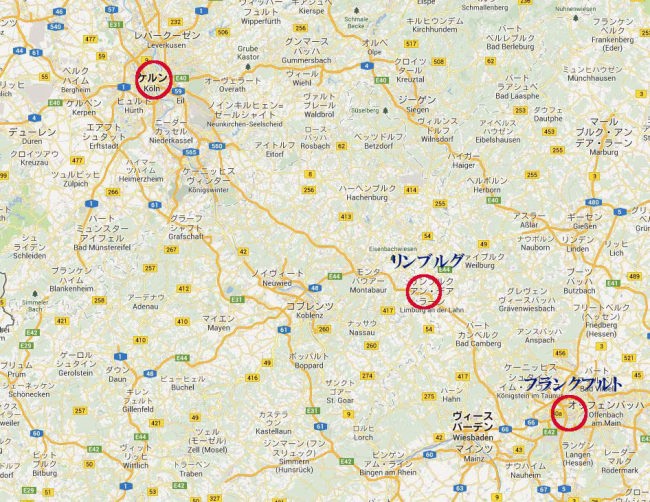

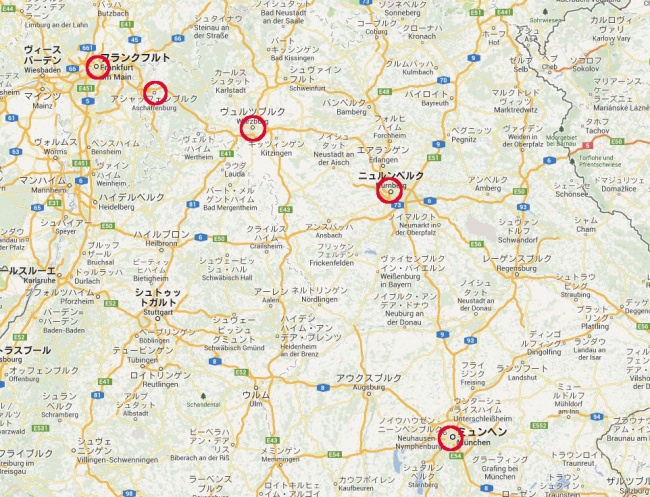

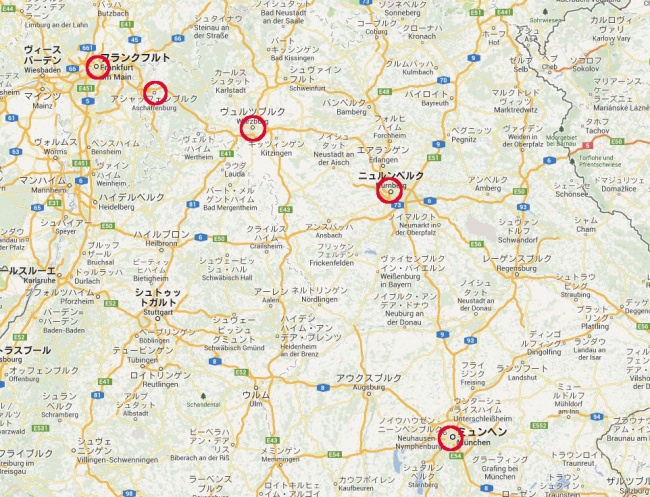

�R���ځ@�P�����i���E��Y�j�ƃ����u���N�ό�

�@

|

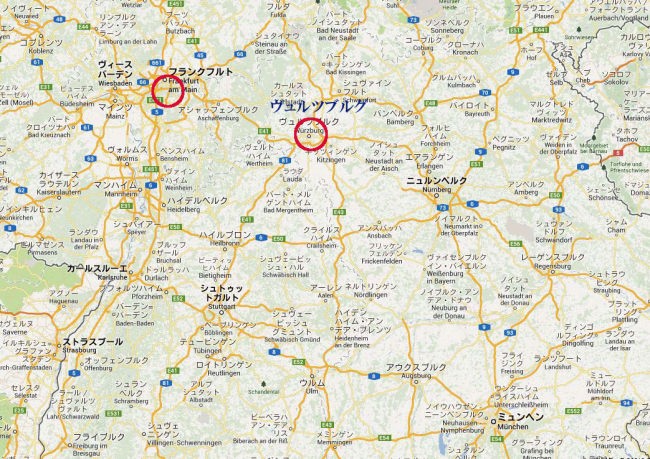

�@�P�����͐l��95���ƃh�C�c��4�ʂ̑�s�s�ł��B

�@���C���쉈���ɂ���A��������̓h�C�c�ő�̓s�s�ł����B

�@�t�����N�t���g������}�d�ԂŖ�1���Ԕ���ł��B

�@�Ԃ̏ꍇ�A�`�R�������g�p�����185�q�A2���Ԏ�̃h���C�u�ƂȂ�܂��B

�@�t�����N�t���g��9���ɏo�����A������A�P�������ό����A�A��ɁA�����u���N���ό����܂����B

�@�z�e���ɋA�蒅�����̂͌ߌ�7�����߂��Ă��܂����B |

�P�����吹���̗��j

�@���݂��n�܂����̂�13���I�A���������̂�19���I�A�����̖ʉe�����̂܂c���吹���ł����A���̂ɂȂ��632�N���|�����Ă��܂��B

�@���̍�����157���ŁA�������ɂ͐��E��̍������ւ����吹���ł��B

�@���H������13���I�A���[���b�p�ł͑吹���̑s�킳�������͂������������������N���낤�Ƃ��Ă��܂����B�p���ł̓m�[�g���_�����@�������A�����̑�s�s�����̗͂��֎����n�߂��̂ł��B

�@���Ƃ��ƃP�����ɂ͌Â�����̐���������܂����B�����ɂ́A�C�^���A�����ɓ��ꂽ�M�d�Ȑ��╨������A����͉����̞l�ɔ[�߂��A1000�ɂ��y�ԃ_�C���A���r�[�A�^��ŏ����Ă��܂��B����̓P�����̐����̒��j�ƂȂ��Ă��܂����B���̐��╨�Ƃ͐V���ɓo�ꂷ�铌���̎O���m�̈⍜�ł����B

�@�����̎O���m�̓C�G�X���a���������A�s�v�c�Ȑ��ɓ�����A�x�c���w���Ɍ������A�c�q�C�G�X�ɋF���������ƌ����܂��B

�@�����A�L���X�g��l�����̈�i�A�����鐹�╨�ɂ͊�Ղޗ͂�����ƌ����M�����Ă��܂����B���̂��߃P�����̓��[���b�p�ōł��d�v�ȏ���n�̈�ɂȂ�܂����B

�@�Ƃ��낪���̐�����1248�N�A�ЂŏĎ�����Ƃ�����Г�Ɍ������܂��B

�@���̑�Ȑ��╨�ɂ͗��h�Ȑ������K�v�ł����B����܂łɂȂ��K�͂Ɣ����������߂�ꂽ�̂ł��B

�@������������n�ɂӂ��킵���吹�������߂鐺�ɓ����A�P������i���͎����̌��͂��������߂ɂ���藧�h�Ȑ����̌��݂ɒ��肵�܂��B

�@13���I�̍��A�P�����̓��C����̌��Ղʼnh���A���l�����̗͂ɂ��h�C�c�ő�̓s�s�ɂȂ��Ă��܂����B�@

�@���ݎ����͐M�҂���̊�i�ɂ��W�߂��܂������A���̋K�͂����܂�ɂ��傫�߂��A���炭���Ď�����Ɋׂ�A16���I�ɂȂ�ƁA�}���`�B���E���^�[�i1483-1546�j�ɂ��@���v���i1517�j���N����܂����B

�@���^�[�́A�l���~����̂͋����╨�ւ̊���ł͂Ȃ��A�S�̒��̐M��[�߂邱�Ƃ��Ɛ����܂����B

�@����ɂ��������ɂ����̂��A�y�X�g�̗��s��R�����u�X�̐V�嗤���B�ɂ��f�Ս\���̌��ςł����B���[���b�p�̒��S�̓X�y�C���A�|���g�K���ւƈڂ��čs�����̂ł��B

�@�h�C�c�����ł̓J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�Ԃł̂�����30�N�푈�i1618-1648�j���N����A�h�C�c�����͔j��Ɣ敾�ւƐi�݁A�P�����͐��ނւ̓�����ݎn�߂܂��B

�@���̐푈�ɂ��A�h�C�c�̐l���͔��������ƌ����Ă��܂��B���̌�A���������ї�������ԂƂȂ�A�C�M���X��t�����X�ɑ傫�Ȍ���������ƌ����Ă��܂��B

�@���̂悤�Ȓ��A�吹���̌��݂�16���I�Ɋ��S�ɒ�~���A�������̓��ɂ͍H���p�̃N���[�����ڂ����܂ܕ��u����܂����B

�@���݂��ĊJ���ꂽ�̂͂��ꂩ��300�N����̎��ł����B

�@���̂��������ƂȂ����̂̓i�|���I���i1769-1821�j�ɂ�郈�[���b�p�̐����ł����B�i�|���I���̓��[���b�p�̖w��ǂ𐪕����܂����A���̌�A���V�A�ւ��������s�ނ��Ă��܂��܂��B��������Ƀh�C�c�ł͖����ӎ�������オ��A�����̂܂܂ł͑卑�ɑR�ł��Ȃ����Ƃ����A�c�����āA1815�N�A���Ƀi�|���I������̓y�����Ԃ��܂��B

�@�����ɕ��Ă����h�C�c������Ɍ������A35�̌N�卑��4�̎����s�s�ɂ��h�C�c�A�M���������܂��B������������ւ̂��˂�̒��A�����̖ʉe�����P�����吹�������������悤�Ƃ���@�^����C�ɐ���オ��܂��B

�@�܂�����A1814�N�ɂ́A�����Ă����P�����吹���̐v�}���P��������200�q���ꂽ�Ƃ���h���̉�����������R��������A�傫�Șb��ɂȂ�܂����B

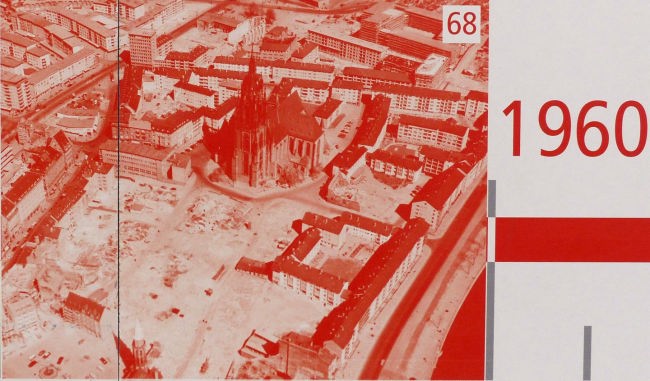

�@�A�M������A�Q�[�e���͂��ߕ����l�̌Ăт����ɂ��吹���̌��z���ĊJ����܂����B�����āA40�N���̍H���̖��A1880�N�A���ɂ���͊������A�����̐M�̏ے��̓h�C�c�����̏ے��Ƃ��Ȃ�܂����B�Ȃ��A�h�C�c�鍑���a�������̂�1871�N�ł����B

�@1996�N�A�P�����吹���͐l�ނ̑n���I����Ƃ��Đ��E��Y�ɓo�^����܂����B����������8�N��A���l�X�R�͊�@��Y���X�g�Ƃ��Čf�ڂ��܂����B�吹���̎��ӂɕ����̍������H�̌��z�̌v�悪�����オ�����̂ł��B�s�s�J�����A�i�ς̕ی삩�A�P�����s�͍������H���v��̏k�������肵�܂����B����ɂ��̎��ӂ̌����̍����̐�����t�����̂ł��B

�@2006�N�A�吹���͊�@��Y���X�g����O����܂����B |

�P������

�@�����̑��ŕ����̂�����Ȃ�ɖʔ���������܂����A�����̓P�����ƃ����u���N�̊ό���O�����āA���{���痊��Œu���܂����B4���ȏ�W�܂�Ís����Ə�����Ă��܂����B

�@�����͒����炷�����J�ł��B�Ƃ肠�����A�w�O�̗��s�Ђ܂ōs���Ă݂܂������A�Q����]�҂͎�����2�������̂悤�ł����B

�@�ǂ��Ȃ�̂��Ǝv���Ă�����A2���ł��o�����邻���ł��B

�@�Ԃ̓x���c�̏����傫�ȃo���^�C�v�̎ԂŁA���ɐÂ��ȍ����Ԃł����B�ǂ����A�h���C�o�[�l�̎Ԃ̂悤�ŁA��q��2���ł��y�C����悤�ɂȂ��Ă���̂ł��傤���B���炭����ƁA��J�����J�ɕς��Ă��܂����B

�@��2���Ԕ����炢�ŃP�����ɓ����ł��B���C���삩��P�����吹���������܂��B

|

�P�����吹���Ƌ��s�X

�@�吹�����ォ�猩��Ə\���˂��͂�����ƌ����܂��B�iGoogle Map���j

�吹������

�@���̍�����157��������A�吹���O�̍L�ꂩ��A�S�̂̎ʐ^���B��͍̂���ł��B

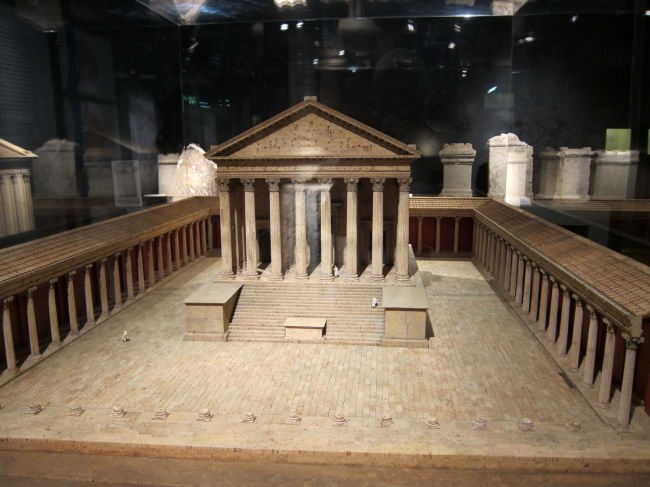

�@���̐�[���Ɠ����T�C�Y�̖͌^���L��ɏ����Ă��܂����B�吹���S�̂��A���l�Ɏ{���ꂽ�����ŏ����Ă��܂��B�A

�吹������

�@���ʂ���̎ʐ^�ł��B�������炾�ƑS�̂̎ʐ^���B��܂����B

�@���݁A���̑吹���ɂ́A��C���ɂȂ��Z�p�҂�60�����]�����Ă��邻���ł��B���ݓ�������A�吹���ɂ͂��낢��̏�����Y�o���ꂽ���g�p����Ă���A���̕�C�ɂ��A���̒n���̐��g�p����Ă��܂��B

�@�����V��̓X�e���h�O���X���܂ޔ����ǂŎx�����Ă��܂����A���̕ǂ��鈳�͂������̊O�ɓ˂��o�����A�[�`�ƒ��Ŏ~�߂Ă��܂��B |

�吹������

�@�����ȃS�V�b�N�l���̐����̓����ł��̍����͂S�R��������܂��B

�@�吹���̒��ɂ́A���̂悤�ȗ�q����7������܂��B

�@�\���˗�q���i�Q����i���̏\���ˁj�@970�N������@

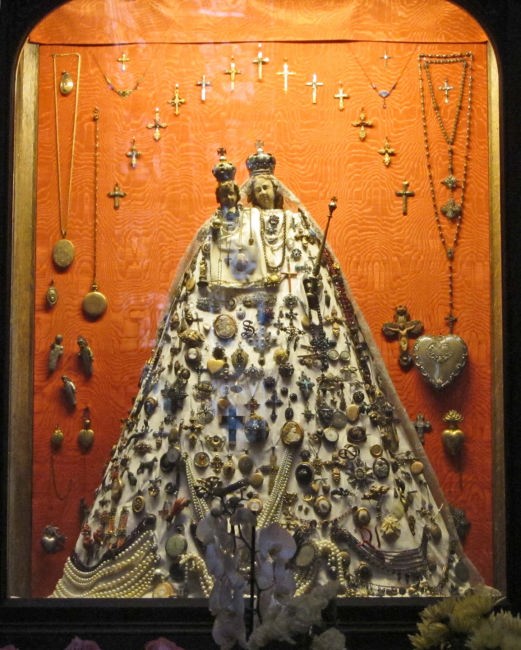

�@���̖̏\���˂̓Q����i������i�������̂ŁA���g��̒����Ƃ��Ă͌������郈�[���b�p�ŌÂ̏\���˂ł��B��̎�����������̃��f���ɂȂ��������ł��B�L���X�g���A���ܖS���Ȃ�������́A�l�ނ��J������~����Ƃ��ĕ\������Ă��邻���ł��B���݂́A�吹���̐��╨�̈�ɂȂ��Ă��܂��B |

�@���̞l�̒��ɂ͓����̎O���m�̈⍜���[�߂��Ă��܂��B���╨��[�߂������̞l�Ƃ��Ă͐��E�ő傾�����ł��B |

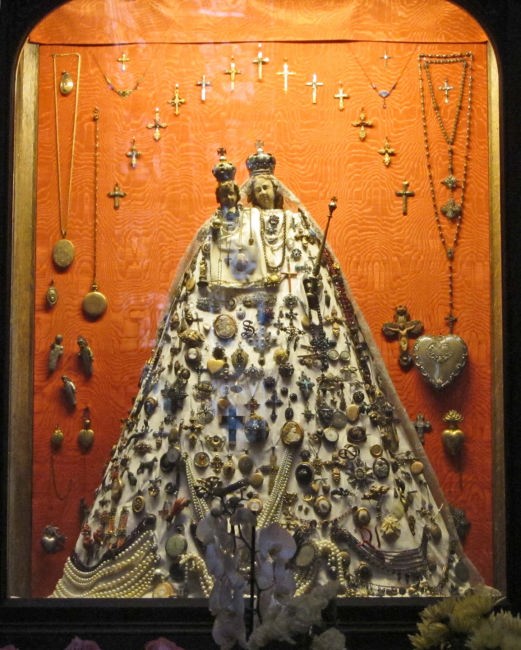

����}���A�̗�q��

�@�s���҂̍Ւd�ł��B1442�N���V���e�t�@���E���b�z�i�[�̍�i�ł��B���s���ɗ�q������ڂ���܂����B

|

|

|

|

|

|

�@���́A�u�P�����s�̎��҂����v

�@�V���e�t�@���E���z�i�[��B�i1445�N�j

�@����}���A�̗��e�ɗ�q����O���m���`����Ă��܂��B

�@�O���m�̗�q�̓L���X�g����Ƃ⒤���Ƃ��D��Ŏ��グ��e�[�}�������ł��B

|

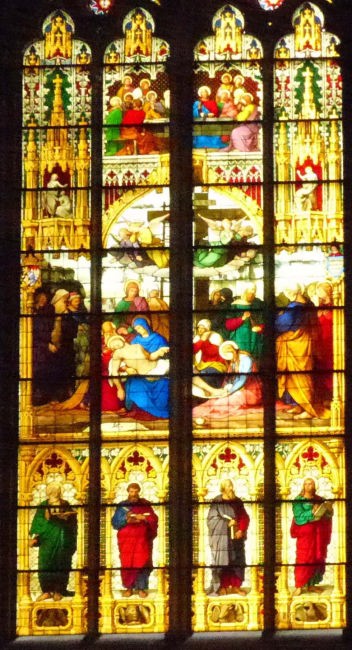

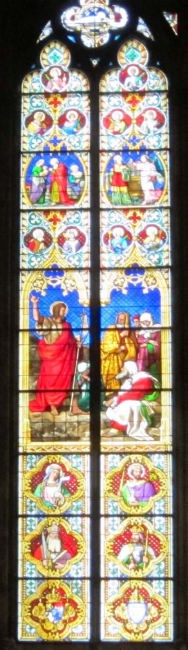

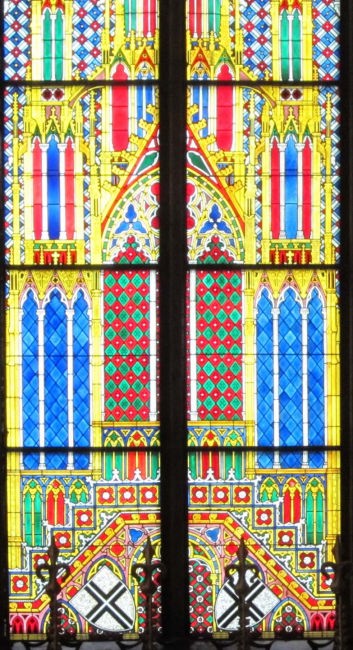

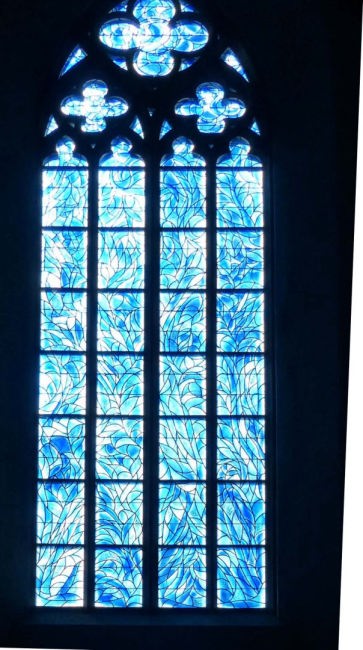

�X�e���h�O���X

�@�吹���̕Lj�ʂɂ́A�X�e���h�O���X�����ߍ��܂�Ă��܂��B�����āA���������̃X�e���h�O���X�̋P�������̂܂܉f���o���Ă��܂��B����܂ŁA�����̕ǂ͕lj�ŕ���ꂽ���Â����̂ł����B�S�V�b�N�͂����傫�ȑ��ƃX�e���h�O���X�ɒu�������܂����B����ɂ��A�ǎ��̂��������A�����̗͂ŋP���Ă���悤�Ȍ��̕ǂ����������̂ł��B

�@�����̃X�e���h�O���X�͓����x���Ⴍ�\�ʂɂ͉��ʂ�����A����ɃK���X�ɂ͋C�A��s�����������܂܂�Ă��܂����B���ꂪ�吹���̔������𑝂��Ă���̂ł��B

�@�푈�ɂ���j���̏C���ɂ͐̂Ȃ���̋Z�p�����̂܂g�p����Ă��܂��B

�@�����펞�A�����̋Z�p�҂ɂ��X�e���h�O���X�̏C�����������Ă��܂��B

|

�o�C�G�����̑��@

1846�N�`48�N����ɐ��삳��A�o�C�G���������[�h�r�q1������[�������̂ł��B�吹���̓�̃X�e���h�O���X�͐푈�Ŋ����ɔj��A2007�N�A�h���X�f�����܂�̃Q���n���g�E���q�^�[�̊i�q�^�̍�i�������Ă��܂��B

�@�������X�e���h�O���X�ɂ͋����ł��B

�n���̔�����

�@�n���͑吹���̔����قƂȂ��Ă��܂��B���Ԃ��Ȃ������̂œ���͊������܂����B

�@�����ɂ̓G���x�[�^�[������A�吹���̏�ɓo�邱�Ƃ��ł��܂��B

�@���s�X�̎U��ł��B�����̖ʉe�����̂܂c���Ă��܂��B

�@�P�����ƃf���b�Z���h���t�����Ԋό��D���o�Ă���悤�ł��B

�@���C����̐��ʂ́A�����̉J�̂��߂ł��傤���A�����ԑ����Ȃ��Ă���悤�ł��B

�@���H��A�������Ԃ��������̂ŁA�����قɓ����Ă݂܂����B

�@2���I����ɍ��ꂽ�Ǝv���郍�[�}����̏Z����1�����n���Ŕ�������A���ꂪ���̂܂ܔ����قɂȂ��Ă��܂��B

�@���̂ق��A1���I����5���I�ɂ����Ẵ��[�}����̈�Ղ̏o�y�i����p�i���W������Ă��܂��B

|

�@

�@�O�̑��ł̔�Q�����Ȃ��A�����h�C�c�Ɠ��̖ؑg�݂̉Ƃ��������c���Ă��܂��B

�@�Ȃ��肭�˂�������o���čs���Ƒ吹��������܂��B

�吹��

�@���̑吹����13���I�O���̃��}�l�X�N�l������S�V�b�N�l���ɕς�ߓn���ɍ���܂����B

�@�O�ς̓��C���여��ɑ������郍�}�l�X�N�l���̋���̓���������Ă��܂��B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�S���ځ@�������c�u���N�ό��i���W�f���c�����E��Y�j

|

�@�������c�u���N�̓��}���`�b�N�X���̖k�̋N�_�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�h�b�d���}�𗘗p����ƃt�����N�t���g�����1���Ԃœ������܂��B

�@���̊X�̗��j�͌Â��A8���I�ɂ����̂ڂ�܂��B�X�ɂ̓o���b�N�l�����͂��߂��낢��ȗl���̌��z������������c����Ă��܂��B

�@1796�N�ɂ����Ő��܂�A��w���w�V�[�{���g�́A�������̓��{�ŁA���炭��t�Ƃ��ē����Ă��܂����B |

�@

�@�h�C�c�œS���̐ؕ����ꍇ�A���{�̗X�ǂ��s�Ɠ����悤�Ȕԍ��D�����A�����̔Ԃ�����̂�҂��܂��B

�@���Ԃ����đ����ɍs���A�����ɍs���~�����w���ւ̉����ؕ��ƍ����̃������c�u���N�̉����ؕ��������ƌ������Ƃ���A�p�X�|�[�g�̒����߂��A25���[�����ƁA25%�����D�҂����A���̌�����2�����Ԏg����Ƃ̂��ƁA���̕����L���Ȃ̂ŁA�����D�Ҍ����w�����܂����B���̌��͗�Ԃɏ��Ƃ��A�펞�����Ă���K�v������Ƃ������܂����B

�@�t�����N�t���g�̉w�ɂ̓V��͔��ɍ����ۂ��`�����Ă���A�h�C�c�S���̕��͋C�������o���Ă��܂��B���悢�捡������h�C�c�S���̗����y���݂܂��B |

�@�����w����}���N�g�L��܂ŕ����Ă䂫�܂����B���X�A�J���~���Ă��܂��B

�}���G���J�y���i���}���A��q���j

�@�}���N�g�L��̖k�Ɍ�����S�V�b�N�l���̋���ł��B

�@������ɂ̓��[�����V���i�C�_�[�̌���A�A�_���ƃC�u�̒����������Ă��܂��B

�@�}���G���x���O��Ɍ������ĕ����Ă䂭�ƃ}�C����ɏo�܂��B���̃}�C����͂��Ȃ�p�Ȃ��J��Ԃ��Ȃ���t�����N�t���g�ւƑ����Ă��܂��B���̂Ƃ���̑�J�ŁA�����Ԑ��ʂ������Ă���悤�ł��B

�@�A���e�E�}�C��������̓}���G���x���O�邪�u�̏�Ɍ����ė��܂��B

�@���̊X����]�ł���}���G���x���O��͑�X�̗̎�ł��������i���̏Z�܂��ł����B

�@16���I����A�h�C�c�ł͊���̓s�s�̊ԂŒn��̔e��������푈���J��L�����Ă��܂����B���̂��߁A�v�ǂ͍���ɍ���A�X������i���͂����ŕ�炵�Ă��܂����B

�@�����̐푈�ɂ��A�h�C�c�̓s�s�͍r��ʂāA���ނ��A�܂��A���O�ɂƂ��Ă͋��̎��オ�����Ă��܂����B

�@�헐�̗��́A18���I�ɂȂ�܂Ő����r��܂����B�������A���̗����Â܂�ƁA�i���͋u������A�X���ɋ{�a�i���W�f���c�j�����܂����B |

�}���G���u���N��

�@�@���̘[�ɂ���܂ł̒n�}���`����Ă��܂����B�ꉞ�A������J�����Ɏ��߁A��������X���Ȃ��炨��Ɍ��������̂ł����A�ǂ��������ԈႦ�A�����ԉ���肵�Ă��܂����悤�ł��B

�@���X�A�J�������Ȃ�܂��B�Ƃɂ����A��Ɍ������ēo�邱�Ƃɂ��܂����B���x���Ί_�̒��̃g���l����������܂��B

�@�����̂���̐Ί_�͓��{�̂���ƈقȂ蒼���`��őg�܂�Ă��܂��B�����������߂����{�̏�Ƃ͈Ⴄ�悤�ł��B |

�@���邩��̓}�C����Ƃ��̌������̎s�X�n����]�ł��܂��B�@�f���炵���X�̌i�F�ł��B

�@�܂��A������������Ȃ̂�������܂���B����������ǂ����ɂ���̂��낤�Ɣ��f���A������Ɖ���Ă݂܂����B

�@���������ƁA�����������A��̒��ɓ����Ă݂܂����B�ό��q����������Ȃ��̂��s�v�c�ł��B

�@��̔����ق�����悤�ł����A�����������Ă��ē���܂���ł����B

�@�����ɃP�x�����狳������܂��B���̋����1748�N�A���W�f���c��v�����{�a���z�ƃo���^�U�[���E�m�C�}���ɂ���Đv�ɂ���Č��݂���Ă��܂��B

|

�@��̈�p���牓���Ƀu�h�E���������܂��B�}�C����ɉ����ĊJ���ꂽ�r�����c�u���N�Ƃ��̎��ӂ̒n��́A���C���̐��Y�n�Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B��������̂悢�Ζʂ̓u�h�E�͔̍|�Ƃ��ēK���Ă���̂ł��B

�@�r�����c�u���N�̐l�����͍��ł����C�����Ƃ��Ĉ���ł��邻���ł��B |

�@����o�Ă����ԍ~���ƍ�������������̖�ɏo�܂����B���x�͓����ԈႦ���Ƀ}�C����̕��ɕ����čs���܂����B

|

�A���e�E�}�C����

�@�J����ݓ��������Ă��܂����B���̋��̗����ɂ�12�̂̐��l���������Ă��܂��B

�@�V�C���ǂ��Ȃ��Ă����̂ŁA������x�ʐ^���B��܂����B������͍����Ă����}���G���u���N�邪�����܂��By

|

�@����n��ƌ����ɑ吹���������܂��B�����̒��H�̓\�[�Z�[�W�ł��B�x���`�ɍ����ĐH�ׂ܂����B

�吹��

�@11�`12���I�Ɍ��Ă�ꂽ�A�h�C�c�̃��}�l�X�N������\����吹���ł��B����E���Ŕj��A���̗l�q���ʐ^�Ŏ�����Ă��܂����B

|

|

�@���[�����V���i�C�_�[�̎�ɂȂ�V�F�[�����x���O��i���̑��ł��B

�@��i���̎p�������ɍ��܂�Ă��܂��B |

|

���W�f���c�@�i���فi���E��Y�j

�@���������w���悤�Ƃ�����A�Ȃ��Ȃ�������������܂���B�ǂ���琳�ʂ�������̂悤�ł��B�������ό��q�͑S�����܂���B�߂Â��Ă݂�ƁA������Ə����ꂽ�����ȃh�A������܂��B�ǂ��������Ă���悤�ł��B�Ɠ����͂����ς��������Ƃ���A�悤�₭�J���܂����B

�@���ɓ���Ƃ��Ȃ�Â��Ђ�����Ƃ��Ă��܂��B�������A�`�P�b�g�����Ƃ����Ŕ������܂����B�ǂ����J���Ă���悤�ł��B

�@�������A���ɓ���ƈ�࣍��ȃo���b�N���z�̍L�Ԃ��L�����Ă��܂����B

�@�c�O�Ȃ���ʐ^�͋֎~�ł����B�h�C�c�Ŏʐ^�֎~�͒��������ł��B

�@�o���b�N�Ƃ̓|���g�K���̐^��E�l���䂪�^��ɖ��Â������t�ł����B��ɁA���˂�悤�ɂ��˂����Ȑ����������̋�ԂƁA�������̑������قǂ��������z��|�p�̗l�����o���b�N�ƌĂԂ悤�ɂȂ��������ł��B

�@����̗����߂����������ƁA���̃��W�f���c��1720�`44�N�ɑ�i���̋{�a�Ƃ��Č��Ă��܂����B

�@���͂�A�u�̏�̌��łȗv�ǂ͕K�v�Ƃ���Ȃ��Ȃ������߂ł��B

�@���̎��̎i���̓��n���E�t���b�v�E�t�����c�ł����B�i���͂��̒n���̗̎�ł�����A�܂��A���݂ł�����܂����B

�@�i���͍��ʼnؗ�ȋ{�a�����ׂ��A�{�w�~�A�������Ă����32�́A�܂������̌��z�ƃo���^�U�[���E�m�C�}���i1687-1753�j�����z�̐ӔC�҂ɔ��F���A�C�^���A��t�����X�ɗ��w�����A�����̍Ő�[�̌��z�Z�p��|�p���w���܂����B

�@���z���͂��܂���20�N�A�m�C�}���͂��̔\�͂�������Ȃ��������A�f���炵���{�a�����������܂��B

�@���̃��W�f���c�������i�|���I���̓��[���b�p�ōł����������W�f���c���ƌ����A�n�N�X�u���N�Ƃ̏���}���A�E�e���W�A�́A���ꂱ���{�a���̋{�a���ƌ����������ł��B

�@���ɂ��̃��W�f���c��L���ɂ����̂͂ƂĂ��Ȃ��L���K�i�̊ԂŁA�V��̕���18���A������33��������A�����ɕ`���ꂽ�t���X�R��̓x�l�`�A�̃t���X�R�扻�e�B�G�|���̍�Ő��E�ő勉�������ł��B

�@�����A���̎x���̖����L���V���͕��Ă��܂��ƁA�����̌��z�w��̏d�������͌������U�����܂����B�������A�i���͂��̕����ő�C��ł��Ă����v���ƌ����������ł��B

�@����E���Ńr�����c�u���N�̎s���̌����͕��Ă��܂��܂������A���̊K�i���̓C�M���X�R�̋ɂ���Ă����Ȃ����������ł��B

�@�����͐푈�ő�j���Ă��܂��܂������A���݂͂��ꂢ�ɏC������Ă��܂��B�@

|

�K�i�̊�

�@�����͎ʐ^�֎~�ł��̂ŁA���̎ʐ^�̓`�P�b�g�������Ƃ��������p���̃p���t���b�g����̓]�ڂł��B

|

�뉀

�@���̒뉀�����猩�����W�f���c���������p�����Ă��܂��B

�@�r�����c�u���N�̉w�̌��ɂ̓u�h�E�����L�����Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@

5���ځ@�}�C���c�ƃR�u�����c�̊ό� �i���C����̒������悪���E��Y�j

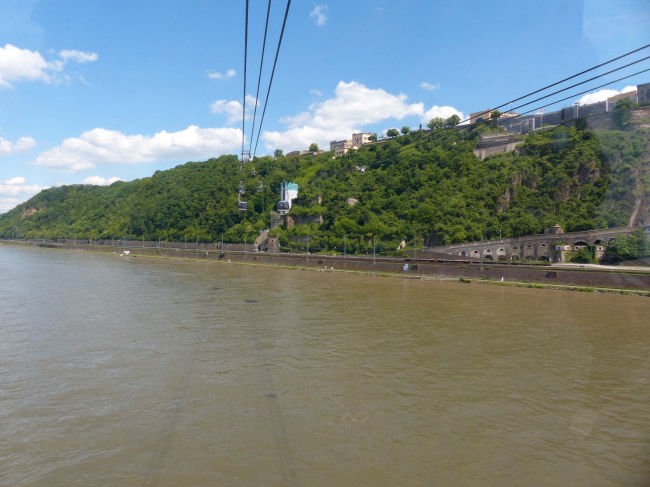

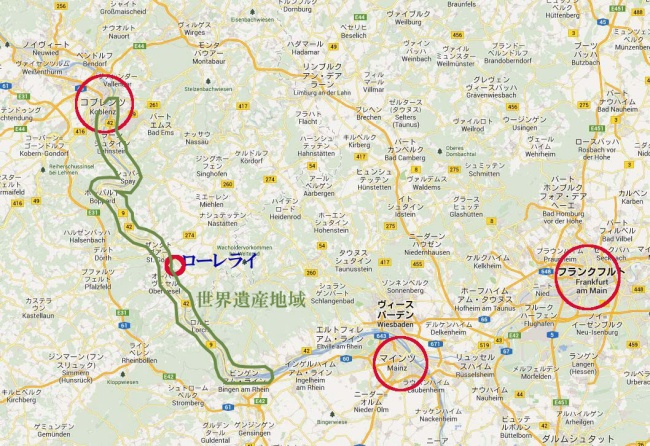

�@�����̓}�C���c�ƃR�u�����c�֍s���Ă݂܂����B������̓s�s�����C���쉈���ɂ���A���C������̒��Ƃ��Ă��L���ł��B

�@�Ȃ��A2006�N8���A���C����̑D�����������o��������܂��B |

|

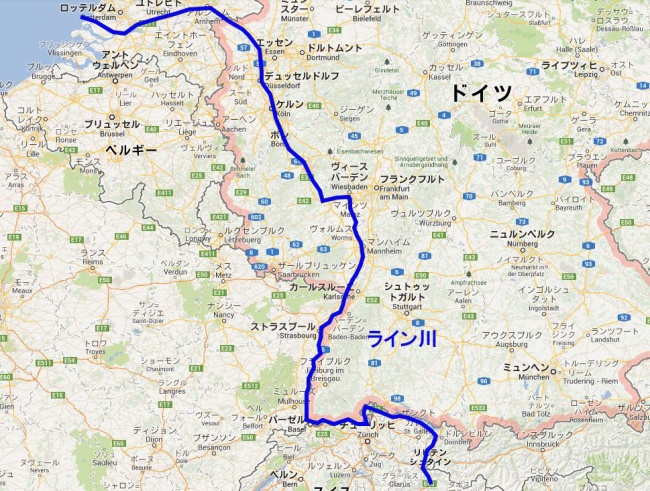

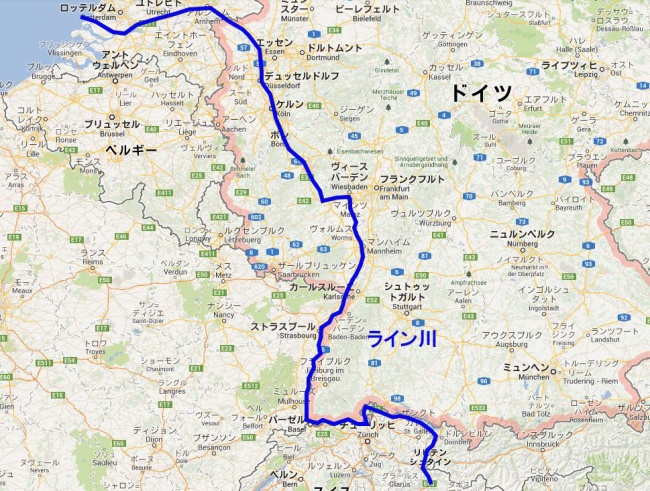

���C����

�@�S���́@1,233�q�ŁA�h�C�c�𗬂��̂�698�����ł��B�@

�@�����̓X�C�X�A���v�X�̃g�[�}�ŁA���̐�̓X�C�X�ƃI�[�X�g���A�A�h�C�c�ƃt�����X�̍��������A�I�����_�ւƗ���čs���܂��B

�@�h�C�c�ł́A�}�C���c�A�R�u�����c�A�{���A�P�����A�f���b�Z���h���t�A�N���[���F�Ȃǂ�ʂ�܂��B

�@�h�C�c�ł́A�×����烈�[���b�p���т��哮���Ƃ��āA�l�ƕ��ƕ������s�������܂����B

|

�@�����K���n��͐��E��Y�Ƃ��ēo�^����Ă��܂��B

���E��Y�@���C���k�J�����㕔

|

�@���E��Y�ɓo�^����Ă���̂̓����[�f�X�n�C���ƃR�u�����c�Ԃ�65�q�ł��B

�@��������A����̎傪����s��������D����ʍs�ł�����Ă��܂����B

�@���̒ʍs�łɖڂ����A�ߗׂ̏���͋����ă��C���쉈���ɐi�o���܂����B

�@14���I�̖��ɂ͐Ŋւ̐���60�ɂ��B���܂����B

�@�ʍs�ł����D�ɂ͈��S�ȉ^�s��ۏ��܂����B����Ȃ����̂ɂ͕��͂��s�g���A�D����S���ɕ����߂�������܂����B

�@�쉈���̌Ï�͂����������ŊւƂ��Ă̖������Ă����̂ł��B

�@���݁A���E��Y�Ƃ��Ă̌i�ς�ۂ��߁A���̗���ɂ͋����������܂���B�@���̂��߁A�n���D�����Ă��邻���ł��B�Ȃ��A��Y�o�^��2002�N�ł����B |

�}�C���c�ό�

�@�R�u�����c�ɍs���r���ɂ���A�r�����Ԃ��đ����Ɋό����Ă݂܂����B

�@�}�C���c�̓��C����ƃ}�C����̍����_�ł���A�Â�������Տ�d�v�ȏꏊ�Ɉʒu���A8���I����̓h�C�c�ōł��d�v�ȏ@���s�s�Ƃ��ĉh���A�u�����̃}�C���c�v�Ə̂����܂����B�ߑ����Z�p�̔����҂ł���O�[�e���x���O�̐��n�ł�����܂��B |

�@�K�������͐��V�ł��B�����w����U���N�g�E�V���e�t�@������̕��֕����Ă䂫�܂����B

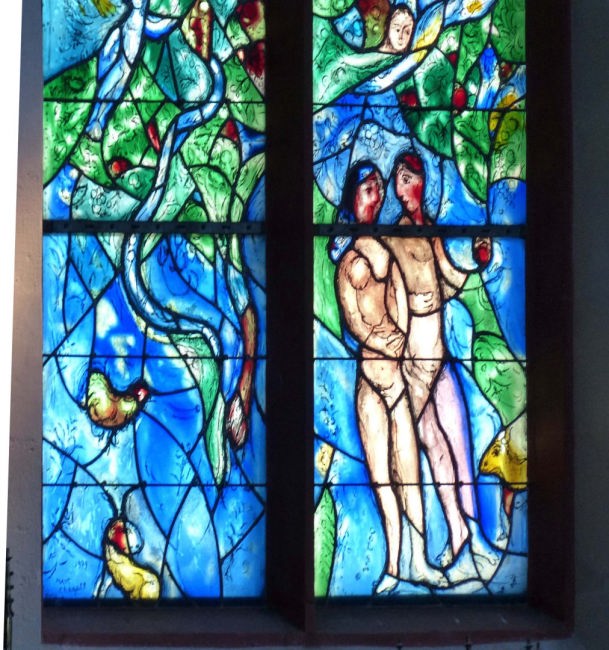

�U���N�g�E�V���e�t�@������

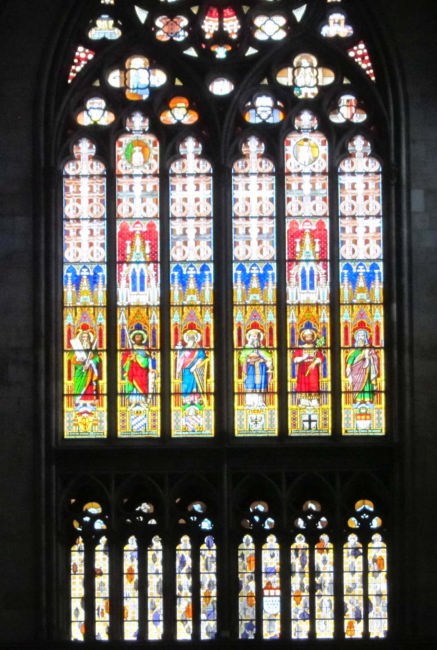

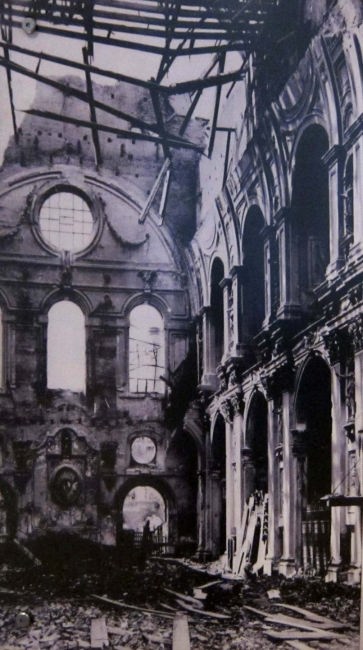

�@�吹�����肪�������B���Q�X��i����990�N�ɋN�H���܂����B�������A����E���Ŕj��A���݂̌����͐��ɍČ�����܂����B

�@���̋���̃X�e���h�O���X�̓}���N�E�V���K�[���ɂ����̂ł��B�u���[����ɂ��Đ������ނɍ���Ă��܂��B1978�N�`1985�N�ɐ���A�ݒu����܂����B |

�Q�[�e���u���N�L��

�@����Z�p�������Q�[�e���u���N�̖��O��t�����L��ł��B��������吹���������܂��B

�吹��

�@���̑吹���͑�i�����B���Q�X�ɂ����975�N�ɋN�H����Ă��܂��B���}�l�X�N�l���ƃS�V�b�N�l���̕��������A�P�����A�g���A�[�ƕ��ԁA�h�C�c�łR�{�̎w�ɓ���吹���������ł��B

�@�����̃X�e���h�O���X�̔������ɂ́A���������A���t������܂���ł����B |

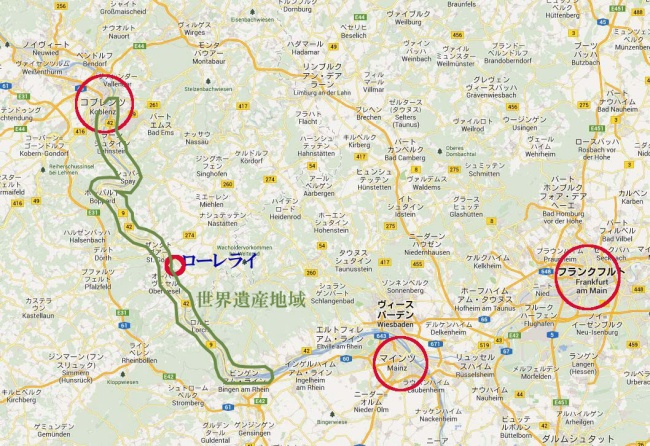

�}�C���c����R�u�����c���@

�@���C����̗����ɓS���������Ă��܂��B�����瑤���c�a�ŁA���������𑖂�͎̂��S�������ł��B

�@�ē���������ƁA���C���������ɂ͗�Ԃ̉E���ɍ���̂��ǂ��Ə�����Ă��܂����B

�@�����Ƃ��A��Ԃ͂��Ȃ�Ă����̂ŁA�Ȃ̈ړ��͎��R�ł����B |

|

�@�R�u�����c�̓��C����ƃ��[�[���삪��������n�_�Ɉʒu���A���[���b�p�̐����ʂ̗v���Ƃ��ČÂ����甭�W���܂����B

�@�R�u�����c�Ƃ̓��[�}�l�������_�i�R���t���G���e�X�j�ƌĂ��Ƃ��痈�Ă��邻���ł��B

�@�����_�̓h�C�`�F�X�E�G�b�O�ƌĂ�A�����w���������40���ȏ�|����悤�ł��B

�@�o�X��T���̂��ʓ|�Ȃ̂ŁA�^�N�V�[�𗘗p���܂����B |

�h�C�`�F�X�E�G�b�O

�@

�@�^�N�V�[���~���Ɖ����ɍ����n�_�炵���Ƃ��낪�����܂��B�h�C�`�F�X�E�G�b�O�Ƃ̓h�C�c�̊p���Ӗ����Ă��܂��B�h�C�c�l�̓��C����Ȃ郉�C����A���[�[������Ȃ郂�[�[����Ƃ�Ԃ����ł��B

�@�����ɂ�23���̍����̑���̏�ɁA����14���̃h�C�c�c�郔�B���w����1���̋���ȋR�n���������Ă��܂��B�@ |

���C�����[�v�E�G�C

�@�h�C�`�F�X�E�G�b�N�X�̋߂��ɏ��ꂪ����A���C����̏��n���āA�G�[�����u���C�g�V���^�C����ǂ܂ōs�����Ƃ��o���܂��B������������Ă݂܂����B

|

�G�[�����u���C�g�V���^�C�����

�@

�@�������R�ɂ��т����ŁA�����Ă݂�ƁA���̍L���ɂ͋����܂��B

�@���̏��11���I�Ƀg���[�A��i���̏��L�ɂȂ�A���z��g�����J��Ԃ��A16���I�ɂ͌��łȑ����������A���h�ȏ�ǂɂȂ�܂����B |

�@�Ăу��[�v�E�G�C�ō~��܂����B�������ȊO�ɏ�q�͂��܂���ł����B

�@�A����^�N�V�[���E�����Ǝv�����̂ł����A�����̃^�N�V�[�͂���܂���B�^�N�V�[�X�^���h�Ƃ����Ŕ��������܂������A�^�N�V�[�͑S������܂���B�d�����Ȃ��̂ʼnw�Ɍ������ĕ����Ă䂫�܂����B���\���Ă��܂������A���ʓI�ɂ͉w�܂ŕ������ƂɂȂ�܂����B�S���t�v���[�ɔ�ׂ�A�債�����Ƃ͂���܂���B

�@�����ŃR�u�����c�̋��s�X�����\�ł��܂����B |

�@�ĂуR�u�����c����}�C���c�֖߂�܂����B

�@���x�͗�Ԃ̍����ɍ���܂����B�A��̗�Ԃ��Ă��܂����B

���[�����C

�@

�@�̂Œm��ꂽ���[�����C�ł����A���ʂ���130���قǓ˂��o������R�ł��B�@���̊�R�̓��C����̒��ň�ԋ����Ƃ���ɂ��邽�߁A���ꂪ�����A�܂��A���ʉ��ɂ͑����̊₪����ł������߁A�q�s���̑����̑D�����̂��N�����܂����B���́A���x�ɂ��j��H���ɂ���āA��^�D���q�s�ł���앝�܂Ŋg�����Ă��܂��B

�@��Ԃ̑��x�͑����̂ŁA�������肵�Ă���ƌ����Ƃ��Ă��܂������ł��B

�@2,006�N8���A���C����̏M�������������������̌��i���v���o���A�ʐ^�Ɏ��߂܂����B |

�@�ĂсA�u�t�@���c�O���[�t�F���V���^�C��������邱�Ƃ��o���܂����B�D�Ȃ�Ƃ������A��ԂȂ̂ł����Ƃ����Ԃɉ߂��Ă��܂��܂����B

�@�}�C���c����t�����N�t���g�ւ͂�������̓d�Ԃ��o�Ă��܂����B�@�܂��܂��A���邢�����Ƀz�e���ɖ߂�܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�U���ځ@�t�����N�t���g�Ƃ���~�����w���ֈړ�

�@

|

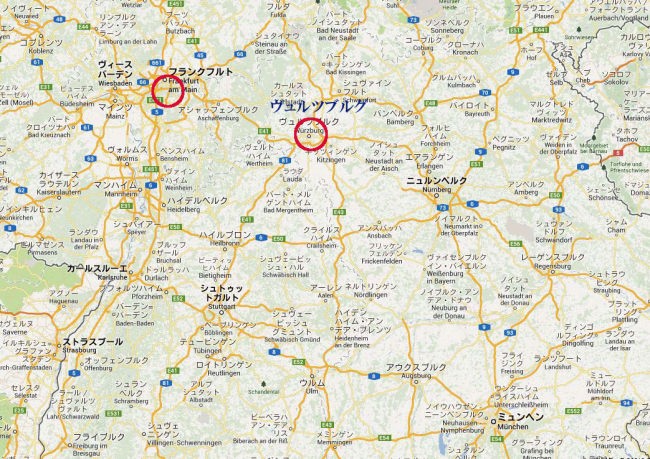

�@�t�����N�t���g����~�����w���ւ͂P���ԂɂP�{�A������A���������ɏo�Ă���̂Ŋo����̂��ȒP�ł��B

�@�����A���낢��ȃ��[�g������悤�ł��B

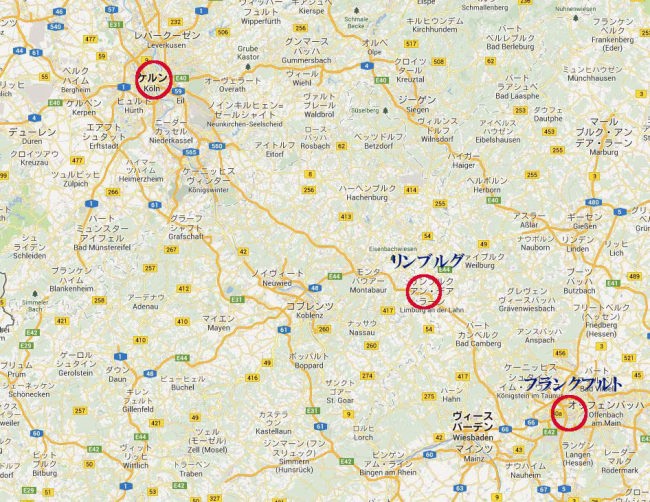

�@�������̓d�Ԃ̃��[�g�͎����\������ƍ��̐}�̂悤�ł����B

�@��Ԏ��Ԃ͂R���ԂP�W���ł��B |

�@�w�ɂ͗�Ԃ̎����\�ƃv���b�g�z�[���̔ԍ���������Ă��܂��B

�@�h�C�c�ł́A���{�Ɠ��l�A���Ȃ�O����v���b�g�z�[���Əo�����������܂��Ă���悤�ł��B�t�����X�𗷂������́A�o��10�����炢�O�ɂȂ�Ȃ��Əꏊ��������Ȃ��̂ō��������Ƃ�����܂��B

�@�t�����N�t���g�o���� 9:54 �Ń~�����w�������� 13:12 �ł��B�����ł��炭�t�����N�t���g�Ƃ͂��ʂ�ł��B�@

|

ICE���}

�@���Ȏw��̗�Ԃł����A�o������Ɉ�ԋ߂��Ȃ̂��߁A�ו����茳�ɒu�����Ƃ��o���܂����B

�@��Ԃł̈ړ��ň�ԐS�z�͎�ו��ł��B���������Ȃ����炩�Ȃ�̃g���u���ɂȂ�܂��B |

�@�����A�z�e���Ƀ`�F�b�N�C�����܂������A�܂��A�\�����Ԃ�����܂��B�Ƃ肠�����A�s�����w�ɏo�����܂����B

|

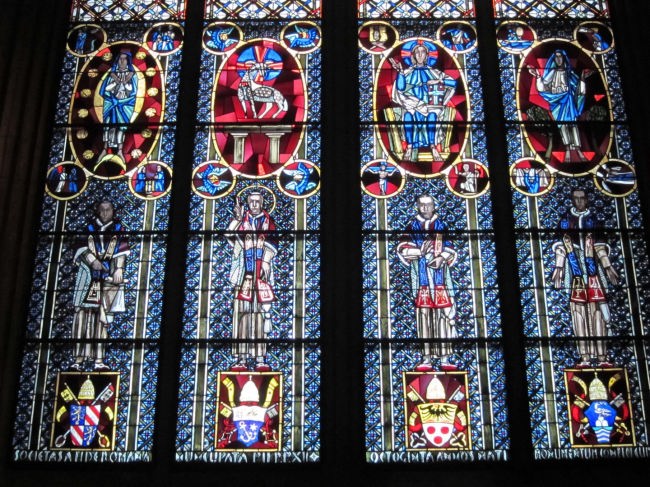

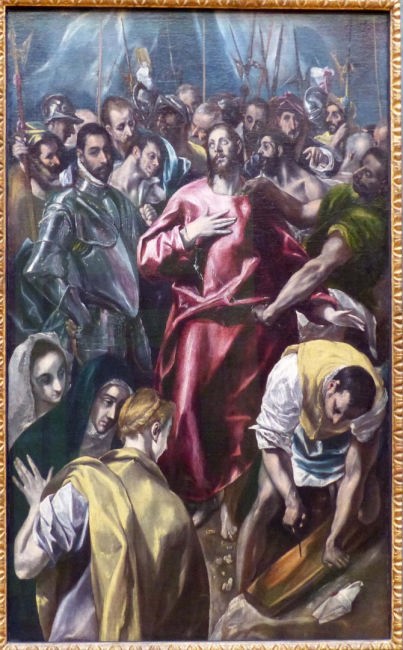

�~�q���G������

�@1540�N�̃C�G�Y�X��ݗ���A���B���w����5�������@�����v�̈�Ƃ��Č����������C�G�Y�X��̋���ł��B���ɂ͑�V�g�~�q���G�����]���āu�����Ɛ키���~�q���G���v�̍Ւd�悪�����Ă��܂��B

|

�@����E���ł̔j��̗l�q���\���Ă��܂����B

�t���E�G������

�@��̃l�M�V��̗l�ȓ��̓��͉�����������邱�Ƃ��o���āA�~�����w���̃V���{���ɂȂ��Ă��܂��B

�@�k����99���ŁA�쓃��100���̍���������܂��B

�@����E���̔j��̂��߂ł��傤���A�����̃X�e���h�O���X������I�ł����B

|

���s����

�@��x������Y����Ȃ������̂���s���ɂł��B

�@�s���ɍL�ꂩ�烌�W�f���c�̕��֕����Ă䂫�܂����B

�@�o�C�G�����B���̌����W�f���c������L��ɏo�܂����B

�@�A��������܂������A�z�e���܂ŕ����Ă�20���قǂł����B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�V���ځ@�~�����w���s���ό�

|

�@�z�e���̓~�����w�������w���������2�����x�̏��ɂ���܂��B

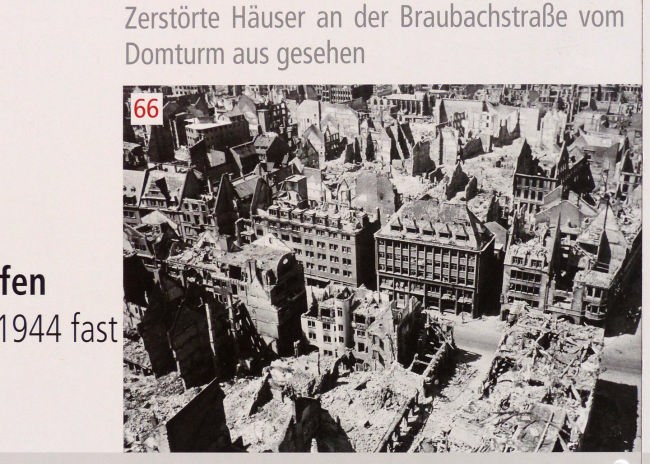

�@�Ós�~�����w���̓h�C�c�ő�O�Ԗڂ̑�s�s�ł����A���̔��W��12���I�̍�����n�܂�܂����B�U���c�u���N�Ȃlj��̎Y�n�ƃh�C�c�k�������Ԍ�ʂ̗v�Ղɂ���܂��B

�@���B�b�e���X�o�b�n�Ƃ̋��郌�W�f���c��������A�₩�ȋ{�앶�����ԊJ���܂����B

�@���[�}�̌ÓT�|�p���������o�C�G���������[�g���B�q1���i�݈�1825-1848�j�͊���̔����ق��w��ݗ������W�����Ă��܂��B |

�@�܂������W�f���c�����ό��J�n�ł��B

�@�z�e�����烌�W�f���c�܂ŁA����������Ƃ�����Ăѕ����Ă䂫�܂����B����8��������ł����A���̓��킢�͉R�̂悤�ɂЂ�����Ƃ��Ă��܂��B

�@�s���ɑO�ɗ���Ɖ���炨�Ղ肪����悤�ŁA�l�����肪�o���Ă��܂����B |

�@���W�f���c�̊ό��ł��B�܂��Ɉ�ԏ��ł܂��N������܂���B

�@���W�f���c�́A�o�C�G�������Ƃ̃��B�b�e���X�o�b�n�Ƃ̖{�{�a�ł��B14���I�㔼���猚�݂��n�܂��Ĉȗ��A�x�d�Ȃ�g���ɂ������͑�ϕ��G�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂��B

|

�@���ɓ���Ƃ��̓ʉ��������I�ȑ������u���Ă���܂����B���̂悤�Ȍ|�p���O���e�X�N�l���Ƃ��������ł��B

�@���ݎg�p����Ă���O���e�X�N�Ƃ͏����Ӗ����قȂ��Ă��܂��B

|

| �@�ؗ�ȊۓV�䂪��ۓI�ȃA���e�B�N���@���E���Ƃ����z�[���̓��W�f���c�̈�̖ڋʂ������ł��B |

�@���W�f���c�̒��ɂ͔����ق��ݒu����A���X�̍��ȕ�����L�ԁA�̓W�����Ȃǂ������܂��B

|

�@���̃��B�b�e���X�o�b�n�Ƃ̐l�X�̏ё��悪�����Ă��܂����B

�@�����A�{�a�̕ǂɂ��O�~�������Ă��܂����B�G������͂邩�ɍ��������������ł��B

�@�O�~�́A�����������鎞�ɂ́A�ꏏ�Ɏ����čs���������ł��B�����̗��͂��Ȃ�̓��������������ł��B

�@�܂��A�O�~�͒f�M�ނƂ��Ă������A�����̉��x�����K�ɕۂ̂ɖ𗧂̂������ł��B

|

�@��������̒̕����܂��B

�@���W�f���c�ɂ���q��������Ă��܂����B��K�����q����`�����Ƃ��o���܂��B

�@�ʏ�A�����ŃR���T�[�g���J�Â���Ă���Ƃ̂��ƁB������̖�A�������������ł̃R���T�[�g���\��ɂȂ��Ă��܂��B

|

�@�f���炵�������������܂��B

�@�ׂ̕����ɍs���ɂ́A�O�̕�����ʂ�Ȃ��ƍs���܂���B���[���b�p�̋{�a�ł͈�ʂɂ���Ɠ����悤�ɁA����̕������q�����Ă��܂��B�ł��A���ׂĂ̕����͈�l�̂��߂̕����ɂȂ��Ă��邩����Ȃ��̂������ł��B

�@�q����������Ƌ{�a�����đ����āA����̂Ȃ��������������̂������ł��B���̂��߁A�{�a�̉��z�͕p�ɂɍs��ꂽ�����ł��B |

�@���W�f���c���o��ƁA���F���e�A�e�B�[�i�[����ƁA2�C�̃��C�I���Ɠ�l�̏��R�������R���������܂��B

�@���̌�A�s���ɂ̕��ɕ����Ă䂭�ƁA�L���ȃr�A�z�[��������`���Č��܂����B�܂����O�ł����A�r�[�������ސl�ň�t�ł����B |

�@�ĂсA�s���ɂ̑O�ɏo�܂����B����疯���ߑ��𒅂��l�����œ�����Ă��܂����B

�@�ǂ��̖����ߑ����͕�����܂��L�O�ʐ^���B��܂����B

|

| �@�V�C�����܂�ǂ�����܂���B���̂��߁A�ߌ�͔��p�ق����w���邱�Ƃɂ��A�~�����w���ŗL���ȃA���e�E�s�i�R�e�[�N�ƃm�C�G�E�s�i�R�e�[�N�֍s���Ă݂܂����B�Ȃ��A�A���e�͌Â����Ӗ����A�m�C�G�͐V�������Ӗ����Ă��܂��B |

�A���e�E�s�i�R�e�[�N

�@���B�b�e���X�o�b�n�Ƃ��W�߂�15�`18���I�̖��悪����ł��܂��B

�@1836�N�ɑn������A�ȗ��A���[�g���B�q�P���̖��ɂ���ʂɌ��J����ė��������ł��B

�@�h�C�c�̔��p�ق͑����Ă����Ă��܂��B����̗ǂ��m��ꂽ���悪�������̂Ŏʐ^�Ɏ��߂܂����B�ʐ^�ɎB���Ă����Ȃ��Ƃ����ɖY��Ă��܂��܂��B |

�@��Ȏʐ^�����ɍڂ��܂����B

|

�A���t���b�h�E�W���[���[

�l�l�̎g�k

�P526�N

�@���ɂ́A�����n�l�Ɛ��y�e���A�E�ɂ́A

���p�E���Ɛ��}���R���`����Ă��܂��B |

|

|

�A���u���q�h�E�A���g�h���t�@�[

�C�b�\�X�̐킢�A�A���N�T���h���X�剤�̐킢

�P�T�Q�X�N |

|

|

|

���o���g���}�C�Ւd���

�����畟�����L�Ґ����n�l�Ɛ����}���K���^�A

�����A�O�l�X�Ɗ�i�ҁA���o���g���}�C�A

�����`�F�`���A�A�����R�u�i���j�Ɛ����N���X�e�B�i

|

|

|

|

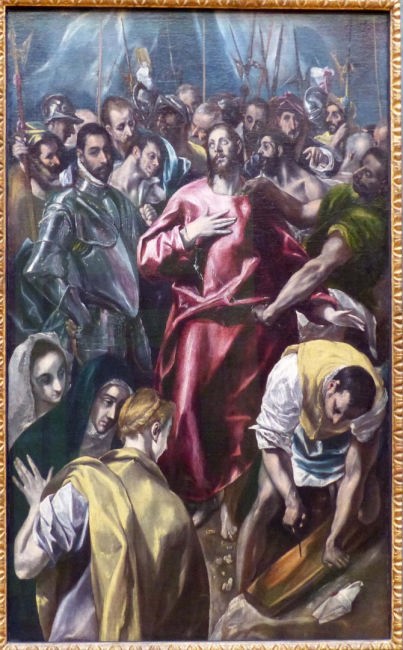

�G���E�O���R�@�@�u���ߔ��D�v |

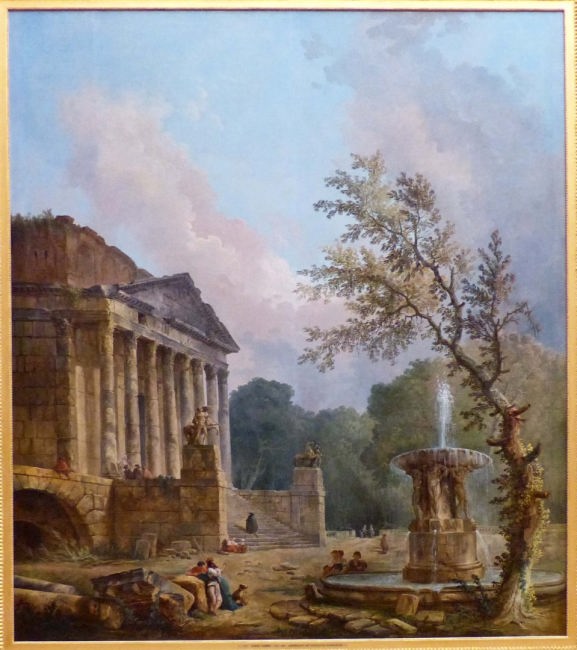

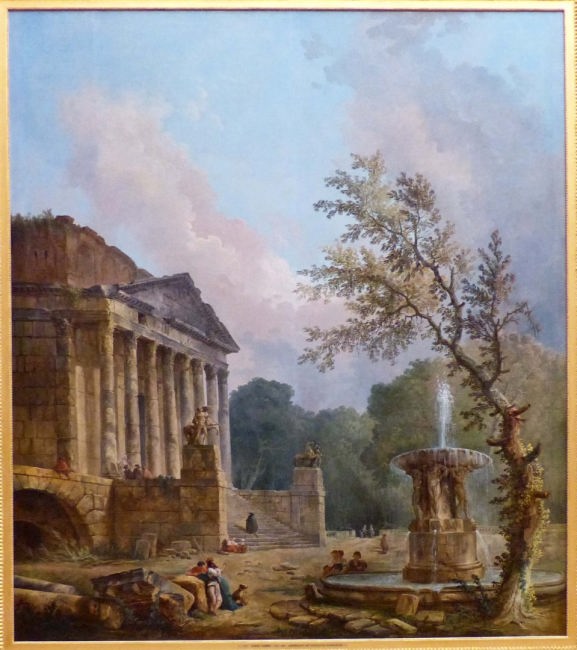

Hubert Robert |

|

|

���I�i���h�E�_�E���B���`�@�u����q�v |

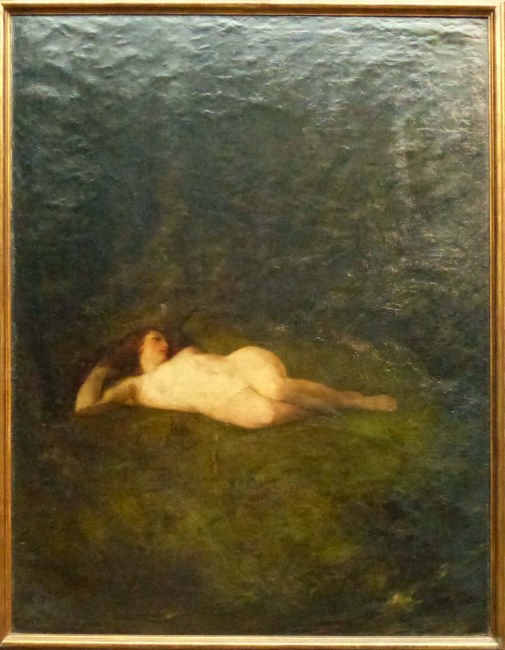

Louis-Rolland Trinquesse |

|

|

���t�@�G���E�T���e�B�@1483-1520�@�������l�T���X���\����C�^���A�̉�ƁA���z�� |

|

�����̐���

1513�N�`14�N��

|

|

�J�j�W���[�j�Ƃ̐��Ƒ�

�P�T�O�T�N�`06�N�� |

|

�e���r�Ƃ̐���

1507�N�� |

| �t�F���f�B�i���g�E�{�� �@Ferdinand Bol�@�@1616-1680�@�@�I�����_�̉�ƁA���ʼn�H�B |

|

���摜 |

|

���C������̃M���h�̒��V���� |

�m�C�G�E�s�i�R�e�[��

�@�����ɂ�19���I����20���I�ɂ����Ă̍�i���W������Ă��܂��B

�@�悭�m���Ė��悪���������܂��B�܂��ɋ����ł����B

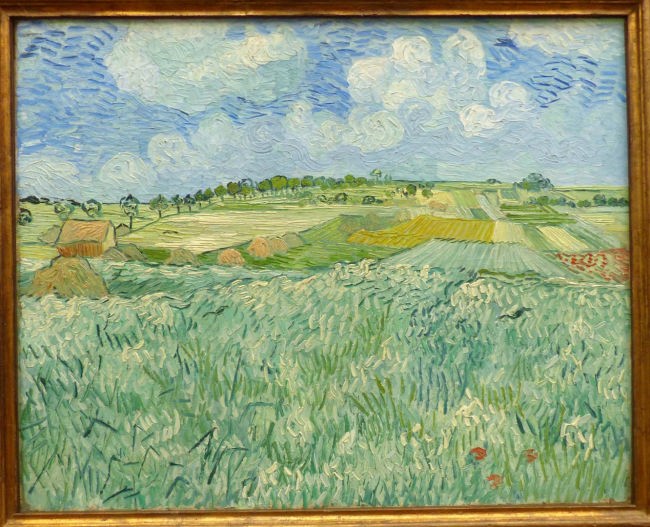

�t�B���Z���g�E�t�@���E�S�b�z�@1853-1890�@�I�����_�o�g�Ń|�X�g��۔h�̉�ƁB

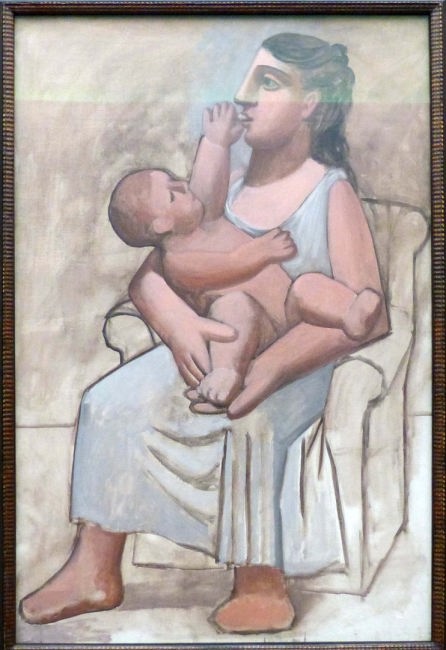

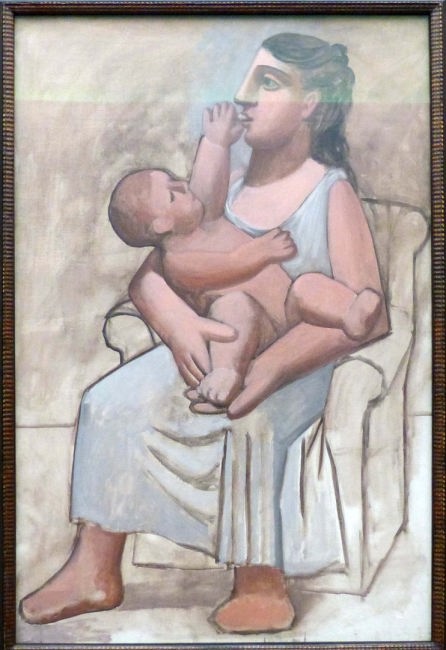

�p�u���E�s�J�\�@1881-1973�@

�@�X�y�C���Ő��܂�t�����X�Ő��슈����������ƁB�L���r�X���̑n�n�҂Ƃ��Ēm����B

|

|

|

Madame Soler

1903�N |

|

��Ǝq��

1921�N

|

|

�t���[�c�{�[���ƃ}���h����

1924�N |

|

�֎q�ɍ������w�l

1941�N

|

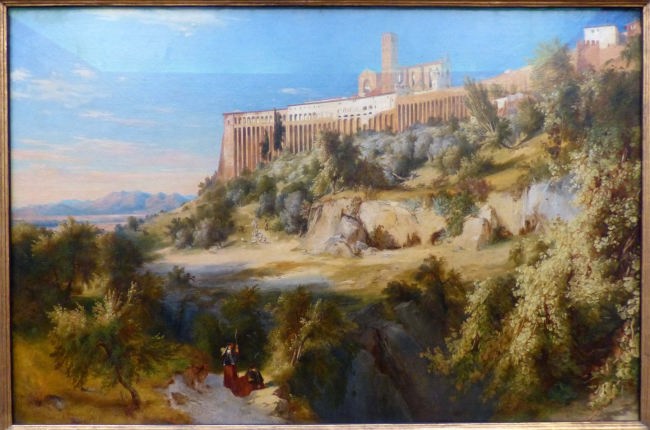

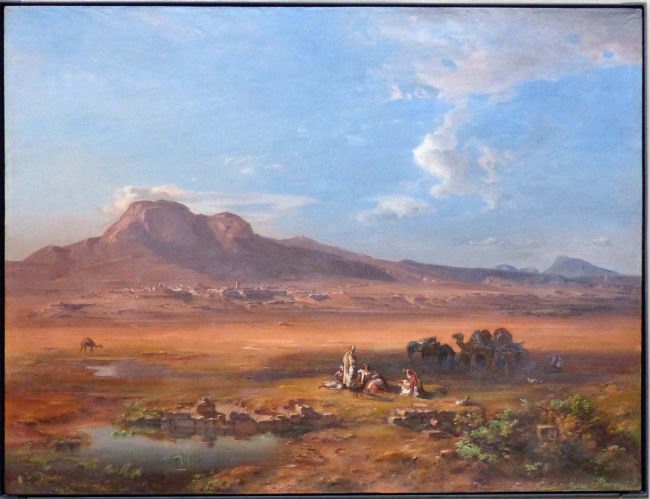

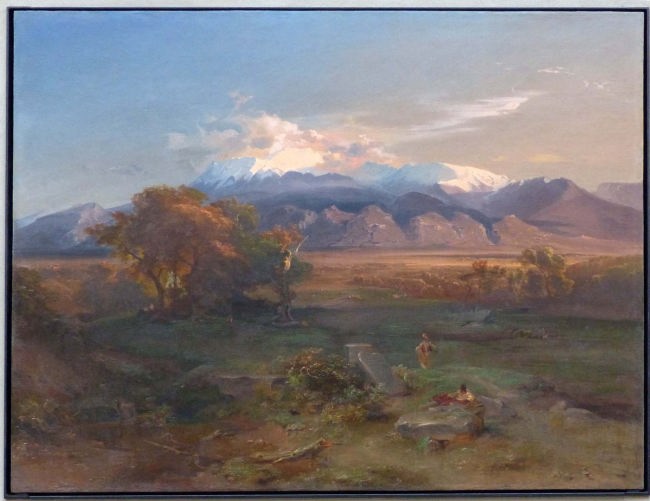

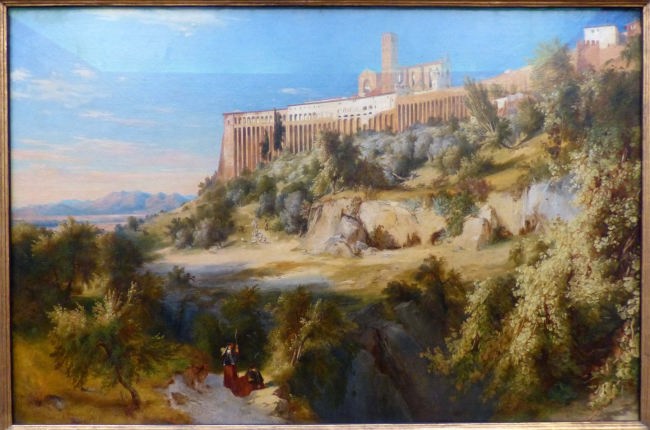

Carl Rottmann�@1797-1850�@�h�C�c�l�̉�Ɓ@

Claude Monet |

Cart Blechen |

|

|

Edgar Degas |

|

|

Alfred Sisley |

Camille Pissarno |

|

|

Auguste Renoir |

Edouard Manet |

|

|

Henri Matisse |

Jean-Francois Millet |

|

|

Paul Cezanne |

|

|

�@Johann Christian Reinhart

Joseph Wenglein�@�@�ꖇ�̎ʐ^���I�Ɋg�債�Ă݂܂����B

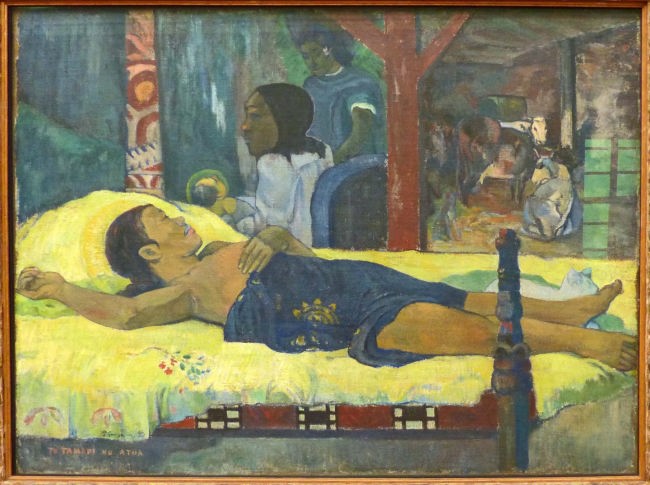

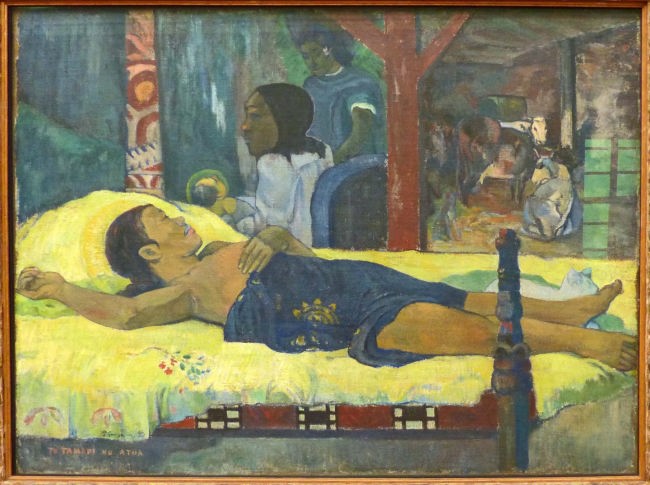

Paul Gauguin |

Auguste Rodin |

|

|

Fritz von Uhde |

Casper David Friedrich |

|

|

Peter von Hess |

|

|

���̑�

| �@�O�ɏo��ƉJ�������Ȃ��Ă����̂ŁA���p�ّO�ɒ�܂��Ă����^�N�V�[�Ńz�e���܂Ŗ߂�܂����B |

|