ウズベキスタン・シルクロード8日 (前半)

ヒヴァ・ブハラ・サマルカンドの世界遺産を訪ねて

2016年6月24日~7月1日 LOOK JTB |

| 今から約23年前の1993年、独立したばかりのウズベキスタンを仕事で訪ねたことがあります。その時見た青いモスクと青い空、またいろいろな民族が混じりあって賑わっていたマーケットなどの記憶が今だ強く残っています。今回、2人で参加できるJTBツアーを見つけたので訪れてみました。 |

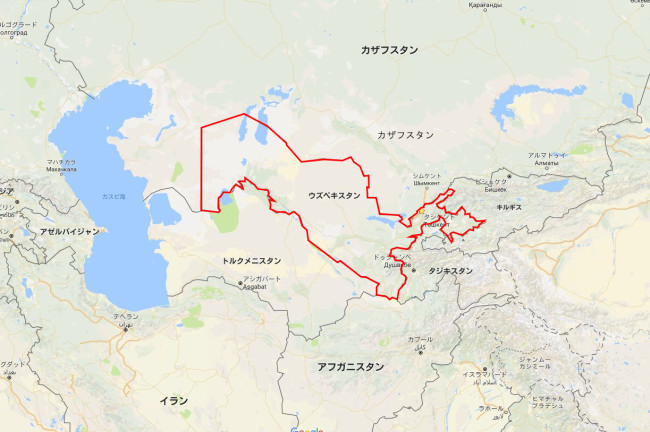

ウズベキスタン

|

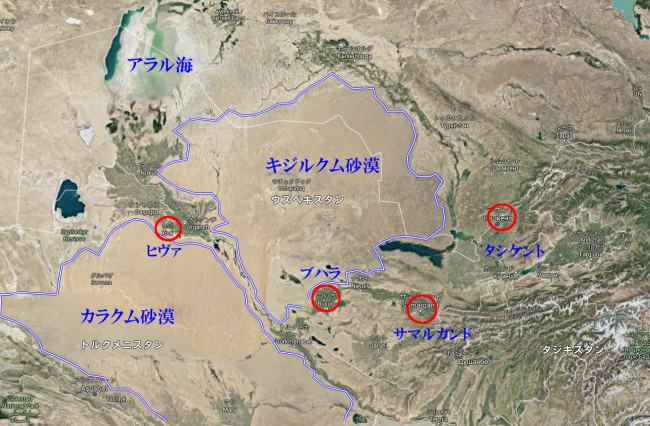

内陸国であるウズベキスタンは、海に出るには2つの国を通り越さねばならない数少ない国です。 北と西には広大なカザフスタンが、東にはキルギスとタジキスタンが、南にはトルクメニスタンなどによって囲まれています なお、スタンとはペルシャ語を起源とし国を意味しますが、キルギスも1993年まではキルギスタンでした。スタントいう名を捨てようという機運が周辺国でも広がっているようです。 |

ウズベキスタンの歴史

ウズベキスタンのある中央アジアはシルクロードの中継基地として大いに栄え、8~9世紀には学問と文化の地として黄金期を迎えました。しかし、13世紀前半、チンギス・ハーン率いるモンゴル帝国により、町々は破壊されてしまいました。その後、ティムール朝がこの地域を統一し大いに繁栄しますが、後にその王朝が分裂してしまい、一部の子孫はインドに渡りイスラム文化をインドにもたらしました。 しかし、シルクロードの中継基地として栄えた中央アジアも、海路の開発により徐々に衰退してゆきす。 20世紀に入るとロシア帝国が中央アジアへの侵攻を開始し、中央アジアの国々を支配下に収め多くのロシア人が移住してきました。また、ソビエト社会主義体制を持ち込んできました。その勢いはソビエトが第二次世界大戦に勝利するとさらに強くなり、ソビエト連邦として、たくさんの国を支配下にします。 しかし、ゴルバチョフがソ連の政権を握ると自由解放の運動が起こり、1991年ソビエトはウズベキスタンのソビエト連邦から独立を承認します。 ソ連時代、綿花や麦の栽培など、多くの技術が入ってきましたが、同時の宗教信仰を認めなかったため、イスラムの風習は淘汰されてゆきました。ソ連の支配が非常に長期間続いたのですから、宗教的に見てその影響は計り知れないものがありました。 ガイドさんによると、そのお陰で私はお酒が大好きで、毎晩、ウォッカをコップ一杯がぶ飲みすると言っていました。 ウズベキスタンの文字はロシアで使用されているキルギス文字でしたが、約15年ぐらい前からラテン文字(アルファベット、英語で使用される文字)が学校などでの教育では使用されるようになっており、脱ロシアが進んでいます。ただし、多くの人はアルファベットを読めないので、市内の多くではキルギス文字が使用されています。 現在、多くの人は水の豊かなオアシス都市に暮らしています。 |

シルコロード

|

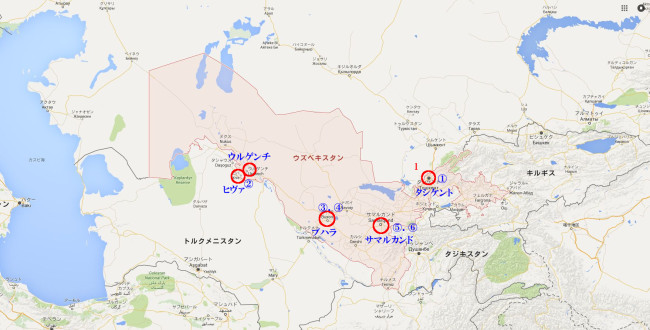

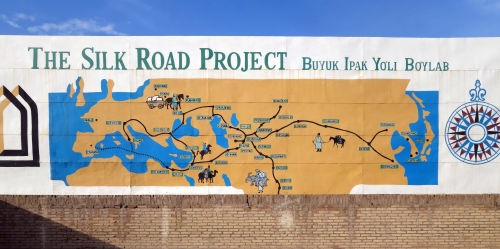

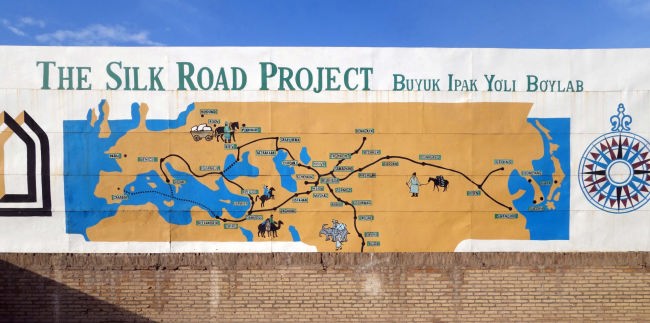

最初の観光地、ヒヴァ城の入り口に掲げられていたシルクロードの地図です。 紀元前からその道に沿って人や文化が交流し、同時に商人たちによって貿易品が運ばれました。 東から西へは中国産の絹のほか、陶磁器や漆器、紙などが、西から東へは宝石やガラス製品、絨毯などが運ばれました。 |

|

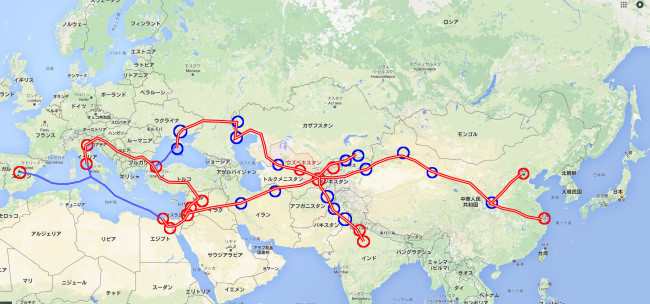

上の写真を参考に書き入れてみました。赤丸は行ったことのある場所で、青丸は、また行っていない場所です。 この図からもウズベキスタンがシルクロードの中心だということがわかります。 図の中央の十字路の都市はブハラです。 |

観光ルート

独立国家共同体

| ウクライナは1991年まで旧ソ連の支配下にありましたが、ソ連崩壊時に、ソビエト社会主義共和国連邦を構成していた15か国のうちバルト三国を除く12ヶ国(発足当初は10か国)によって結成されたゆるやかな国家連合体(コモンウェルス)で、当時の欧州共同体

(EC) 型の組織をモデルにして作られましたが、EUが持っているような独自の憲法や議会はもってはいません。日本では英語名の略称であるCISの名で呼ばれています。本部はベラルーシの首都ミンスクに置かれています。 現在、トルクメニスタンとウクライナは憲章を批准していないため非公式な加盟国でした。そしてウクライナは2014年クリミア危機によりその後脱退を宣言しましたが、CIS側ではそれを認めていません。さらに2008年8月の南オセチア紛争により2009年8月にジョージア(旧国名グルジア)が脱退したため、現在の正式加盟国は9か国になっています。 |

| 1日目 | 成田からタシュケントへ | タシュケント | 5,529 |

| 2日目 | タシュケントからヒヴァへ、その後、ヒヴァ観光 | ヒヴァ | 7,727 |

| 3日目 | ヒヴァからブハラへ移動。ブハラの観光 | ブハラ | 9,780 |

| 4日目 | 終日、ブハラ観光 | ブハラ | 12,502 |

| 5日目 | ブハラからサマルカンドへ移動 | サマルカンド | 11,734 |

| 6日目 | サマルカンド終日観光 | サマルカンド | 12,245 |

| 7日目 | サマルカンドからタシュケントへ。タシュケント観光後、夜行便で成田へ | 11,589 | |

| 8日目 | 成田到着 | 1,539 |

| 最近、ウズベキスタン航空が成田とタシュケント間の直行便を週2便、運航しています。 今回はエコノミークラスを利用したにも関わらず、成田での出発前、ユナイテッド航空のラウンジを使用できるようになっていました。このサービスは旅行社 Look JTB によるものです。 成田からタシュケントまでの飛行機は2-3-2の並びなので、必ず通路に座ることが出来ますが、乗車率は半分以下だったため、中央の3席を一人で使用することが出来ました。 飛行機はかなり旧式で、座席の前にモニタ画面はありませんでしたが、座席の間隔が広く、その点、非常に楽に過ごせました。 成田発は11:05で、ほぼ定時の出発で、飛行時間は約9時間と予定より約30分早く到着し、現地到着は午後4時頃でした。 |

|

|

|

|

| ウズベキスタンに到着すると、入国審査にはたくさんの人が殺到していました。昔、中国やロシヤに行った時と同じで、列を全く作りません。 ただし、日本から来たクラブツーリズムの人たちはガイドさんに言われ、一番左側に一列の列を作っていました。私たちは適当に入国審査を待っていると、私と家内の名前を書いたプラカードを持った人が回って来たので、大きな声で私たちだと伝えると、クラブツーリズムの列の後ろに並ぶようにと指示されました。 列を作っているのは日本人の観光客のみで、旅行業者が、いろいろと手助けしているようです。 審査待ちは30分以上もかかり、その間、クラブツーリズムの人たちといろいろ話をしましたが、その人たちの団体は38名だそうです。 私たちはLOOK JTBでしたが、どうも二人だけのようです。 私たちの名前を書いたプラカードを待っていた人が、入国審査後、荷物受取所に案内してくれましたが、その人はクラブツーリズムの人たちも案内しているようで、約300m程度、自分でトランクなどの荷物を持って駐車場まで歩く必要がありました。現地ガイドさんが私たちを見つけると、タシュケントのホテルまで案内してくれました。車は普通乗用車でした。ホテル到着は午後6時ごろで、夕食はホテルでした。 現地ガイドさんも同じホテルに宿泊でした。ガイドさんの自宅はサマルカンドだそうです。ガイドさんは正確で美しい日本語を話しますが、日本にはまだ行ったことがないそうです。 今回はガイドさんが私たちの荷物の運搬やホテルのチェックインの作業などすべてをしてくれるので非常に楽でした。 後でガイドさんに聞いたところ、LOOK JTBのツアーはほとんどが二人組で、その二人がご夫婦の場合は案内が非常に楽だと言っていました。同性の二人組は苦手だそうです。お客が3人以上の場合はミニバンを使用するそうですが、そういう例はほとんどないそうです。 ホテルは市内中心にあるラマダ・タシュケント・ホテルでした。WiFiは問題なく使用できましたが、ロビーでのみ可能で無料でした。 |

|

|

|

|

現地通貨

| 現地通貨の単位はスムで、1円が約30スムです。したがって200スムは7円弱、1000スムは35円、5000スムは170円ぐらいになります。2009年に放送されたNHKの「行ってみよう世界の都市、ウズベキスタン」を見ていると、1円が2スムになっています。 今も観光地の遺跡で写真を撮ると、入場料以外に写真代が掛かります。当時の放送を見ていると、写真代が300スム、すなわち150円だと述べていました。 今回の観光での写真代は一般に5,000スム、すなわち170円ぐらいでした。日本ではデフレ気味なのですが、ウズベキスタンのインフレ率は非常に大きいようです。今回使用したのは下の3種類のみで、10US$(約1000円)をスムに交換すると、3万スムですから1000スム札が30枚になります。US$とスムの交換は一般にガイドさんとします。家内がガイドさんの財布を見て、「ガイドさんは、ものすごくたくさんお札を持っているよ」と驚いていましたが納得です。 |

| ホテルはタシュケントの新市街にあり、周囲には広い公園が広がってていました。 このホテルでの英語の放送はBBCのみでした。昨日から最大の話題は、英国がEU離脱の国民投票の結果でした。 ホテルの電光掲示板を見ると円が28スムのようです。WiFiは無料でしたが、ロビーでのみ通信可能でした。 ホテルの前で写真を撮るとき、駐車していたパトカーの方向の風景を撮ったら、すぐに手を振られ、撮影をしないようにとの注意を受けました。写真にはうるさい国のようです。 |

|

|

|

|

|

|

タシュケントからウルゲンチへ

| タシュケントからウルゲンチまでは飛行機です。プロペラ機で2席-2席の並びで13列あり、合計52名乗りでした。乗客が少ないのでプロペラ機になったようです。 もう、ここからはガイドさんが一緒なので安心です。ホテルのロビー出発が6時30分で、飛行機の出発は07:50、ウルゲンチ到着は10:10と約2時間20分でした。ジェット機だと1時間40分だそうです。飛行機は広大な砂漠の上を飛んでゆきますが、ウルゲンチに近づくと広大な耕地が続きます。大きな川が町を横切っています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ルゲンチからヒヴァへ

| 空港には普通乗用車が待っていました。これから最後の観光地、タシュケントまでこの車を使用し、ガイドさんと運転手さんとはずっと一緒の行動です。 |

|

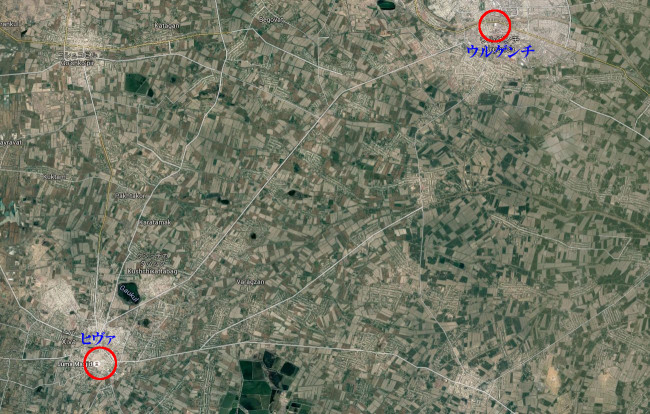

パミール高原を水源とするアム・ダリア川は、ここ、ウルゲンチで農耕用の灌漑水路により広範囲に広がり、川の水はほぼこの平原で消えてしまいます。 |

|

グーグルマップで空から見てみると、非常に整然と耕作されていることがわかります。 ウルゲンチとヒヴァ間の距離は約35㎞で、車で約1時間弱でした。 |

ウルゲンチの空港からヒヴァに向かいます。下の左の建物はソ連占領時代に作られたもので、如何にも昔のソ連を連想させます。右の一戸建ての家は最近人気が出てきたローンハウスだそうです。

|

|

イチャン・キャラ(内城)

| アムダリヤ川の水系が15世紀ごろから変わりだし、このヒヴァの近くを流れるようになりました。そのためホレズム帝国の都がここに移され、17世紀にはヒヴァがホレズムの政治、経済、宗教の中心地となりました。 |

|

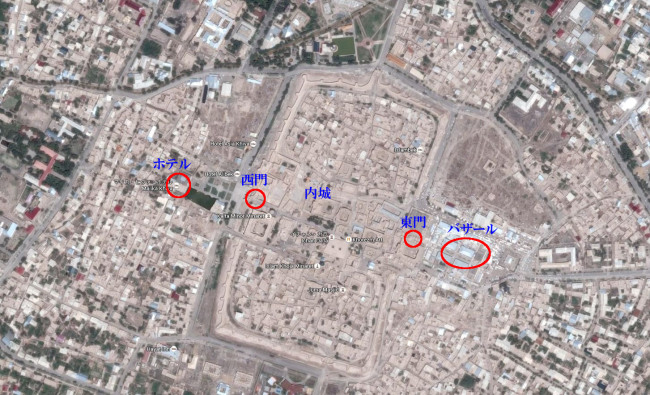

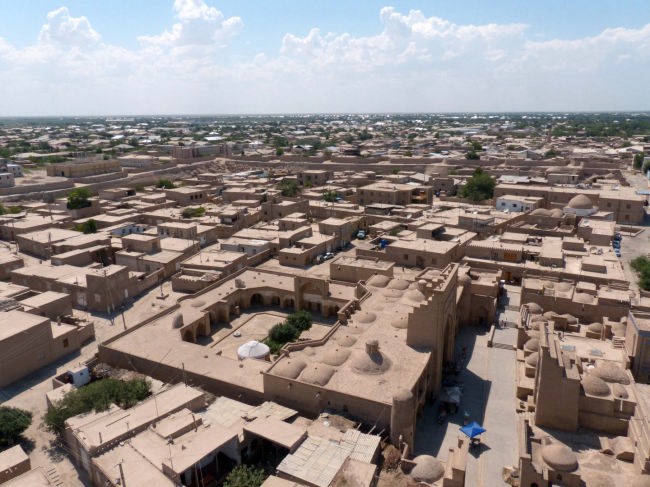

イチャン・キャラは高さ約8~10m、厚さ約6m、長さが合計2.2kmの城壁に囲まれた小さな町です。 中には20のメドレセ(神学校)、20のモスク、6基のミナレットをはじめ17世紀当時のたくさんの宮殿、モスクなどの遺跡が無傷で残されています。 このイチャン・キャラの特徴は、当時の様子が無傷で保たれていることだそうです。そういう理由もあって、このイチャン・キャラは1990年、ウズベキスタンで最初に世界遺産に指定されています。 なお、明日から観光するブハラやサマルカンドの建物は、今はきれいに修復されていますが、修復前はかなりひどく朽ちていました。 |

| ホテルから西門まで、約300m程度です。歩いてゆくと子供がスイカを持って歩いています。このような風景はいたるところで見ることになります。今がスイカの季節なのでしょうか。 子供のころ、親からスイカを親戚に持ってゆくよう頼まれたのですが、途中で落として、ぐしゃぐしゃにしてしまったのを思い出しました。 |

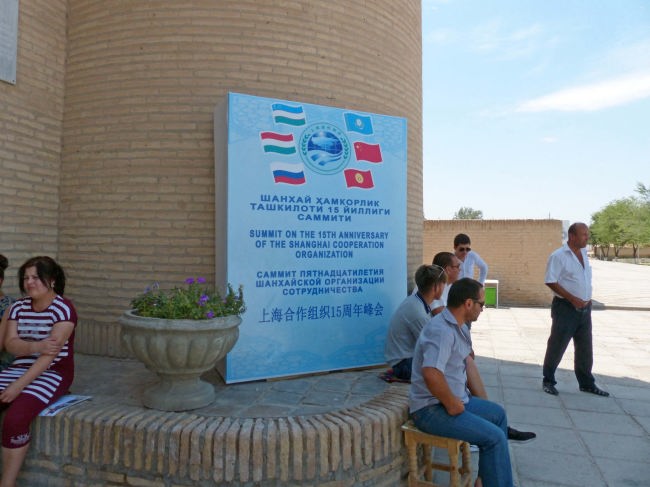

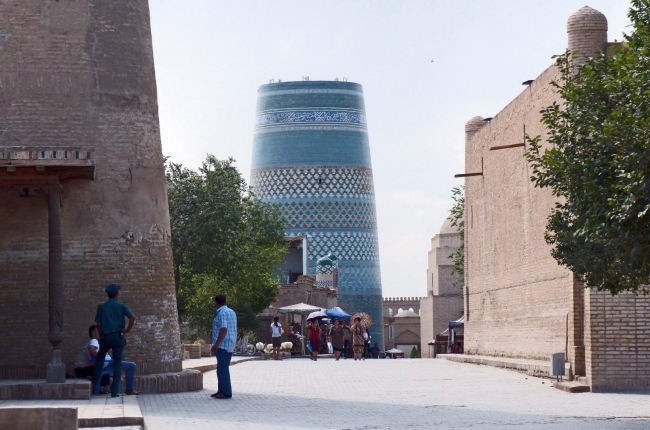

入り口に上海合作组织の看板が出ていました。7月23日と24日の2日間、タシュケントで開催され、中国の習近平国家主席も来ており、タシュケントの警備は厳重を極めたそうす。それもあって、24日に到着した時の空港の出口は、通常の出口ではなかったとのことでした。入国審査の混雑がひどかったのもその為かもしれません。 なお、上海合作组织とは中国、ロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン、インド、パキスタンの8か国からなる多国間協力組織で、2001年、第一回設立会議が上海で行われたことからこのような名前になっています。 門を入るとすぐにお土産屋が続きます。また、右側には青のタイル模様で覆われた未完成のミナレットが見えます。1852年に着工しましたが、26mの高さで中断されています。理由ははっきりしていませんが、計画では109mだったそうです。この塔はカルタ・ミナルと言われています。カルタとは短いという意味だそうです。 |

|

|

|

|

|

|

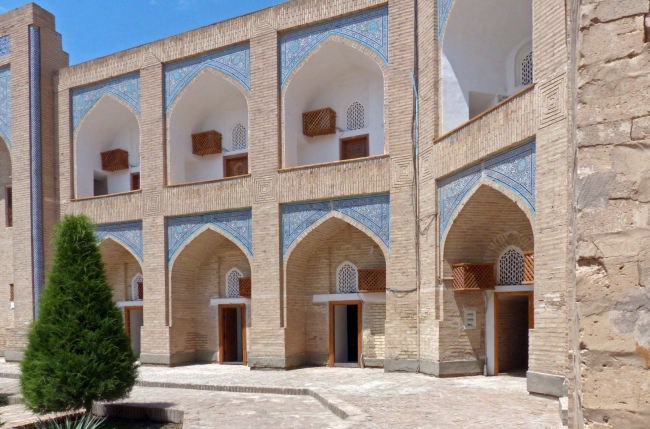

ムハンマド・アミン・ハン・メドレセ

カルタ・ミナルの前を右折し門を入ると大きな広場に出ます。ムハンマド・アミンが建設を命じ1852年に完成しています。 この神学校は中央アジアで最大の規模とも言われ、最盛期には99名の寄宿学生がいたそうです。152の部屋があり、二つの部屋を与えられた学生もいたそうです。 今後どの町でも見ることになりますが、神学校の学生用宿舎です。一般に二階建てになっています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

内城内のホテル

|

いろいろな帽子をかぶった人達の絵が、布に描かれ売られていました。 左端が伝統的な帽子で強い日差しをこのような大きな帽子で遮るのだそうです。黒は冬用、夏は白い帽子が使用されています。羊の毛で作られているそうです。 中央が民族の帽子を被った人、右端が宗教家だそうです。 |

|

|

ほんや

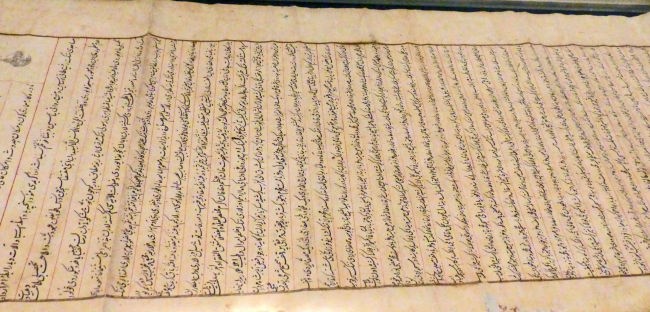

| 歩いていると「ほんや」と日本語の看板が出ているお店があり入ってみました。ガイドさんがその中でウズベキスタンの旗の由来や国章の由来を説明してくれました。 書店では日本語で書かれた案内書なども売られていましたが、キルギス文字の本とラテン文字の本が半々ぐらい置かれていました。 |

|

|

|

|

|

ウズベキスタン共和国の国章 ウズベキスタンは、1991年8月31日にソ連から独立し、現在の国章は1992年7月2日に採用されました。 国章は、円形になっており、ナショナル・カラーである青・白・緑色に彩られています。 左に綿花の枝があり、右には麦の穂があります。綿と麦はウズベキスタンの主要農産物です。上部には、イスラムの象徴である月と星があります。中央には、空想の鳥であるフモ(khumo:幸福・自由・愛の象徴)が翼を広げています。鳥の背後には、ウズベキスタンの大地から登る朝日が描かれています。鳥の翼から、ニョロニョロと出ているように見える2本の線は、アムダリア川(Amu Darya)とシルダリヤ川(Syr Darya)です。 この国章はお札にも使用されています。 |

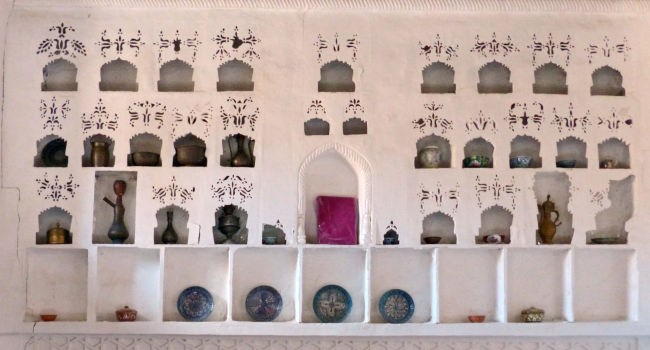

博物館

| モスクの門をくぐり中に入ると、内部は博物館になっており、牢の様子や鞭打ちの刑の様子が描かれていました。当時は完全な恐怖政治で、逃げ出す奴隷などを見つけると、大勢の人民の前で処刑を行ったそうです。 当時、この地には奴隷市場があり、数万人の奴隷が売り買いされていたそうです。奴隷にはロシア人が多いこともあって、それを口実にロシア軍が侵攻し1873年、この町を征服しました。 この建物の中には造幣所、兵器庫、火薬工場も作られていたそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

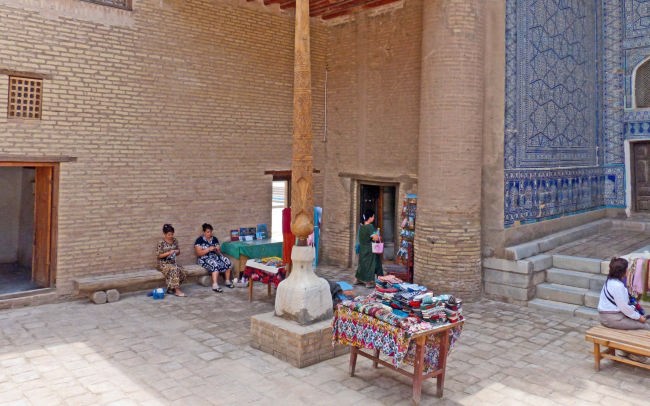

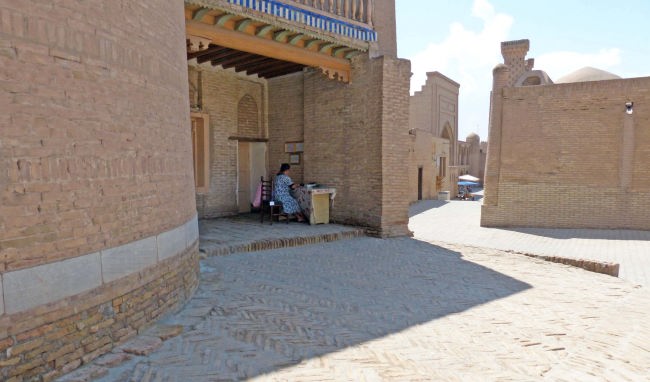

土産屋さんがたくさんあり、店を開いています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ハ-レム

一般に王はたくさんの側室を持ち、側室たちに中庭を歩かせ、2階からそれを見ていて今夜の相手を決めたそうです。

この地にも時々強い雨が降るのでしょう。必ず、水のはけ口が作られていました。

隣の広場は修復中でした。ところどころで、このような修復がなされていました。

|

|

|

|

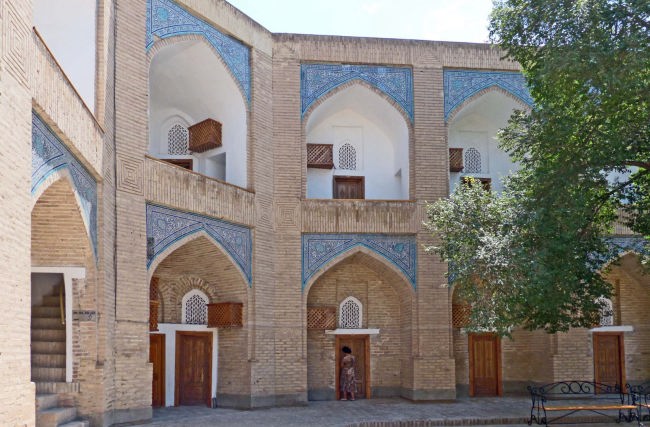

神学校(博物館)

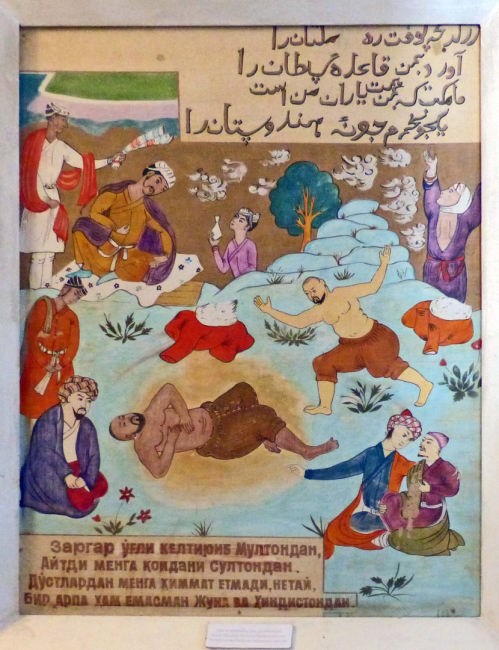

ここも神学校のようです。中は博物館になっており、昔の様子がわかるようになっていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

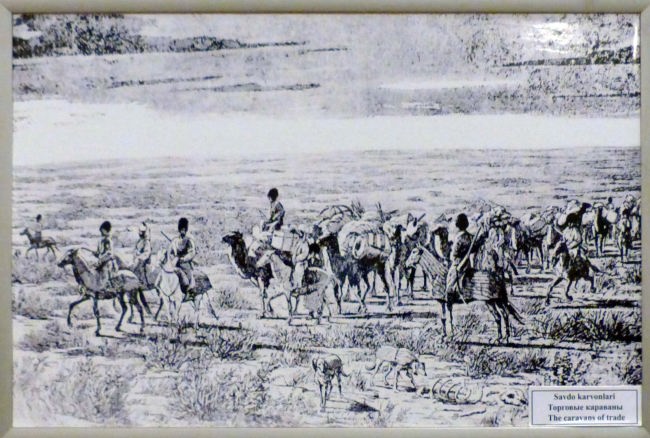

当時の商隊の様子です。 鉄砲を持った護衛隊に守られて商隊が商品を運んでいます。 |

|

|

|

|

|

|

| 遠くに、このイチャン・キャラの中で最も高いミナレットが見えます。ガイドさんによると登ることが出来るそうです。見晴らしは最高とか言われ登ことにしました。 |

|

|

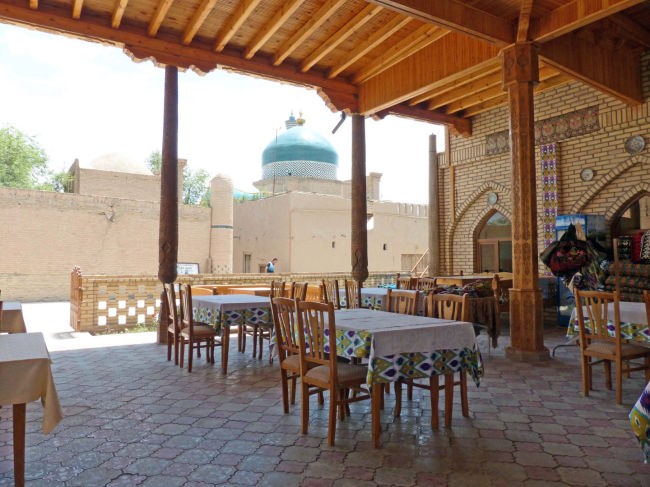

昼食

| 午後1時ごろに昼食です。ガイドさんがこの地でのお茶の入れ方を教えてくれました。お茶を注いでからもう一度入れ直し、合計3回行った後飲むのだそうです。 |

|

|

|

|

|

|

伝統工芸品

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

このあたりにもたくさんの土産屋さんが店を開いていました。 |

結婚式

| モスクから新婚さんが出てきました。入り口の周辺にはたくさんの人が椅子などに座っていました。花嫁さんが出てゆくと、全員がそれに続いて出て行ったので、結婚式の参加者のようです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平板状のパンに押すハンコです。いろいろな所で売られています。

|

|

イスラーム・ホジャ・メドレセとミナレット

| イスラーム・ホジャが1910年建てたものでヒヴァでは最も新しい建物です。ミナレットの高さは45m、基底部の直径は9.5mで118段の階段があります。 階段はかなり急です。段差もかなりあります。私たちが登ろうとしていると、私たちより前に観光できた女性が階段を少し登ったところで悲鳴を上げて戻ってきました。こんな急な階段は登れないと言っているようです。 私たちはとにかく、非常に注意深く登ることにしました。段差はかなりあります。もちろん手すりはありません。手を2段上の階段に置き、一歩一歩登ってゆきます。ところどころ真っ暗になり、全く何も見えなくなります。手は2段上の段に置くのですが、段が平らだと滑りやすいので、段のどこかにあるくぼみを見つけて指でそれをしっかりとらえてから足を上げて行きます。暗くて良く見えないので手で段の表面を触り、くぼみを探します。折角なので写真を一枚とりましたが、両手でカメラを持つのは危険なのでかなりぶれてしまうのは仕方がありません。その上、かなり暗いのですからうまく撮れません。命の方が大切です。 |

|

|

|

|

|

|

|

ようやく頂上に到達です。階段はかなり狭く、反対から人が来たら大変ですが、幸い誰も登って来ませんでした。 |

はっきりはわかりませんが内城にこれだけの建物があるのですから、一度歩いてぐらいでは、とても覚えきれません。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 降りる時は登るときよりもかなり楽でした。必ず階段にお尻を一旦付けて座り、次に足を2段下まで伸ばし、次にお尻を下ろして再び座ります。それを繰り返して降りてゆきました。段差が大きく、足が付かない場合もたくさんあり、そのような場合は手で体を支えてお尻を下ろしました。 仮にバランスを崩したら、一番下まで転げ落ち、死んでしまうことは間違いありません。 無事、二人とも戻ることが出来ました。良い思い出になりましたが、もうこれからは登りません。ガイドさんも以前は登ったのだが今は登りませんと言っていました。 |

|

|

博物館

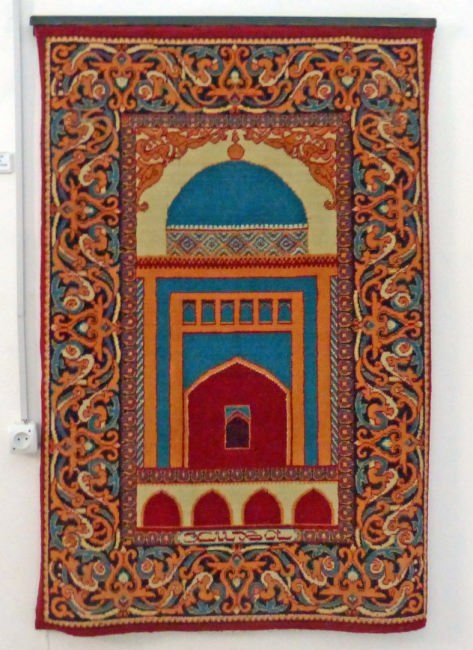

こちらの博物館には、必ず絨毯が飾られています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

登った記念にミナレットを背景に記念写真です。 |

王たちのお墓のようです。

|

|

|

|

ここにもホテルがありました。

|

|

ジュマ・モスク

| たくさんの柱があるモスクです。10世紀に建てられましたが、今の形になったのは18世紀の末頃です。約3m間隔で213本の柱があります。高さは5mです。 中に入るとひんやりとして、誰もおらず神聖で神秘的な雰囲気になります。今の時期は暑いので観光客は少ないのですが、3月~5月の観光シーズンはかなりの人で賑わうそうです。 この造りはスペインのメスキータとよく似ています。柱の接合には金属が使用されず、すべて木だけで作られているそうです。ただし、柱を支える部分は鉄で出来ているそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 遠くに西門のカルタ・ミナルが見えます。拡大してみると確かに建築途中で中止されているのがわかります。塔の真下から見上げると、中止されたことはあまりよくわかりませんでした。 |

|

|

|

|

|

|

たくさんの土産屋がありますが、ここは東門の近くの土産屋です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東門が遠くに見えます。右側は望遠にして撮ったもので左と同じものです。

この広場は今はバザールになっていますが、昔は奴隷市場がありました。

|

|

タシュ・ハウリ宮殿

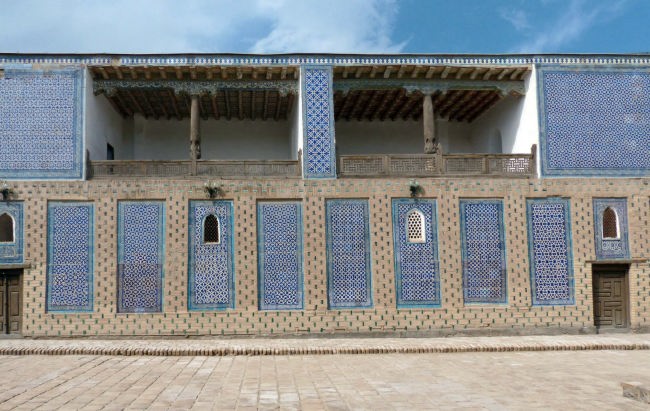

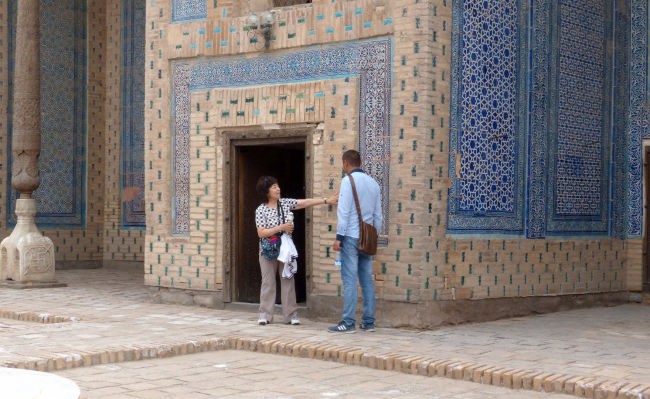

| 1830年から1838年にアラクリ・ハンにより建てられた宮殿で東門の近くにあります。ヒヴァの中で最も豪華なタイルや装飾インテリアが使われていました。公務として行われる謁見の間、宴会などを行う間、また、側室たちのためのハーレムをありました。 ここには大小163もの部屋があり、中央の大きな所にはハンの執務室と4名の正妻の部屋がありました。 子供が成長し、結婚すると、このような新しい宮殿が必要になるのでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

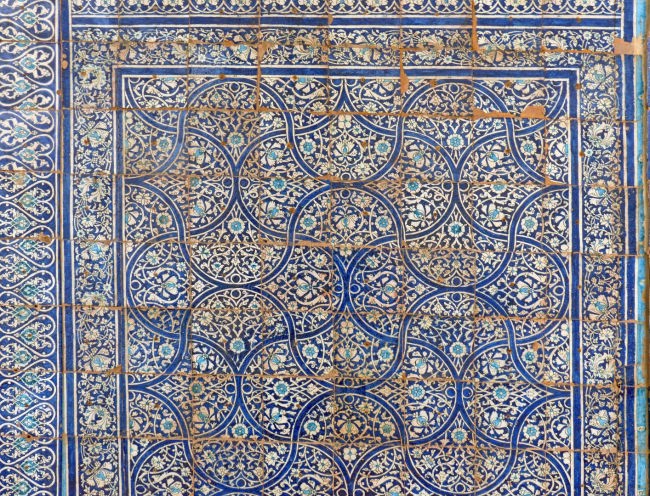

この広場には三角形が一本の線で繋がっているシンボルがたくさん使用されています。 左の図のように縦につながっているのもあれば、横になって繋がっているのもあります。 ガイドさんによれば、横になっている図形は無限大の∞に形に良く似ているそうです。 ガイドさんは不思議に感じ、いろいろと文献やインターネットで自分なりに調べたそうですが、上の▼は男性を意味し、下の▲は女性を意味し、それが一本の線で交わり一体化し無限大を意味するのだそうです。 確かに男女が交わらない限り、永遠はないので、イスラムの文化では男女の交わりを永遠の根源だとして、この模様をたくさん使用しているのだと言っていました。 |

|

|

|

|

博物館

銅細工屋の絵もありました。当時の様子がわかります。

|

|

|

|

|

|

この暑いのに何をしているのでしょうか。

|

|

| 今日一日の観光が終わりました。ガイドさんもこのホテルに宿泊です。内城はホテルからさほど遠くないので何時でも行くことができます。ガイドさんによると、暗くなってから行くとライトップされたモスクやミナレットが素晴らしいので、ぜき見て下さいと言われました。 ホテルのロビーの中央には、大きなチェス盤が置かれていました。実際に対戦することも出来そうです。 家内がどこかで買ったスカーフを首に巻いています。日本円で約500円だったそうです。娘へのお土産でしょうか、2、3枚買ったようです。 |

|

|

急に外側が騒がしくなってきました。時ならぬスコールのようです。これでは外に出られません。でも、時々、青空も見えます。

|

|

夕食はホテルでした。まだ、時差もあり、今日は出かけず、ビールを飲んでゆっくり寝ることにしました。長い一日でした。

ガイドさんも同じホテルに泊まっていますが、ドライバーさんは別のホテルのようです。旅行社の経費節減のためでしょうか。

朝食はバイキングです。7時に開き、荷物を部屋に出し、8時に出発です。下の写真の右側はホテルです。

|

|

| 出発前にもう一度内城を歩いてみました。シルクロードの地図が掲げられていました。ウズベキスタンはシルクロードの中央に位置し、中央アジアの中心地でもあり、幾多の歴史を移す鏡のような場所でもあります。 面白そうなので、google map にこれらの都市を書き入れてみました。自分なりの勉強にもなりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ヒヴァからブハラへ

|

旅行社から頂いたスケジュール表によると、ブハラまで450㎞、8時間と書かれていました。 出発は8時ですから、ブハラ到着は午後4時ごろになりそうです。途中、アム・ダリア川を越え、キジルクム砂漠の中を走ります。 |

暑くなる前にヒヴァを出発です。

かなりの悪路です。砂漠と言っても道路のそばには、けっこう民家が点在しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 現地通貨は昼夜のビール代とお土産程度にしか使用しませんが、ガイドさんから家内が20US$(約2千円)、私が10US$(約千円)交換しました。すごい枚数のスム紙幣です。 |

|

|

| 運転手さんと、私たちのトイレ休憩も兼ね、時々、休憩します。ここではお茶を飲んだだけでした。お茶代やトイレ代などはツアー料金に含まれているようでした。ガイドさんがすべて支払ってくれました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

検問所

| かなりに頻度で、下の写真のようなゲートがあります。通常は停車せずそのまま通過しますが、時々、私たちの車ではありませんが、車が止められてトランクの中の検査などがされていました。 ウズベキスタンには12の州があり、州の境界にはこのような検問所が必ずあるのだそうです。同じ国の中なのに何を調べているのかとガイドさんに聞いたところ危険物だそうです。特にイスラム教徒をISに勧誘するような書物などないか注意して調べているのだそうです。 |

|

|

|

|

| 車は再び止まりました。トイレ休憩ですが、トイレはありません。適当に探して、用をたします。 ここに停車した理由はアム・ダリア川を見るためでもありました。川の向こうはトルクメニスタンです。これだけの水が途中で消えてしまうのですから驚きです。 |

|

|

|

|

|

|

再びブハラに向かいます。

|

|

|

|

|

|

|

|

昼食

| 昼食です。今日は、弁当だそうです。適当な食堂が無いためだそうです。確かに砂漠の真ん中ですから、やむを得ません。 ここはウズベキスタンの西部に果てしなく広がるムシルベク砂漠にあり夏は日中の気温が50度にもなる過酷な荒野です。 ハエがたくさんいましたが、戦後を体験している私にとっては、あまり気になりませんでした。子供のころは、当たり前の状態で、昔を思い出しました。 天井にはたくさんの燕がとまっていましたが、日本の燕に比べれば少し小さい感じです。子供のころは、燕が家の中に巣を作っていましたが、小さい子供のころは燕が大きく見えていたのかも知れません。 食事のあと、当分歩くこともなく車の中で座っているしかないのでビールを飲んでみました。なんとアルコール度が12%と書かれていましたがほとんど酔いませんでした。たぶんインチキです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 再びブハラに向かいました。道路の状態が良い場合は時速110kぐらい出す場合もありますが、総じて70kmぐらいです。ただし、信号は全くありませんから、信号待ちはありません。ウズベキスタンにはいまだ自動車専用道路はないそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

アジア・ブハラ・ホテル

| 予定より30分ぐらい早い3時半ごろにブハラのホテルに到着しました。とりあえず、ホテルにチェックインです。部屋に入り、シャワーを浴び、5時から再び観光です。 WiFiは使用可能と書かれており、フロントにもパスワードが置かれていました。一度つないでみると、問題なくつながったのですが、その数分後、切断されてしまいました。ロビーに座ってスマホをいじっている人はたくさんいて、WiFiは問題なく動いているのですが、私のパソコンには繋がりませんでした。いろいろと原因を調べましたが、結局、使用できませんでした。 テレビもBBCは映るのですが画面が乱れてとても見ることが出来ません。したがって、二日間、テレビもインターネットも使えませんでした。 このホテルも世界遺産の遺跡に隣接しています。 まだ時間が早いので、明日の見学の一部を今日してしまうことにしました。これからは涼しくなるので、観光には良い時間です。 左下はホテルの正面で、右側はホテルから見たブハラの遺跡です。 |

|

|

ブハラ

| 旧市街のブハラ歴史地区は1993年に世界遺産に登録されました。 ブハラは僧院を意味するそうですが、ラクダの隊商が行き交った東西文化の交差点で、およそ2500年も以前から賑わってきた商人の町です。ザラフシャン川下流域に古代より栄えたオアシス都市です。 ブハラは16世紀後半にブハラ・ハーン国の都となりました。中心部にあたる旧市街には、日干しレンガで造られた城壁や、砂漠の中の灯台のようなカリヤン・モスクのミナレット(高さ46m)のほか、数多くのモスクなどがあります。 この旅行記の最初に示したシルクロードの地図をみると、ここがまさに中心で、ここから道は東西へ、また南北に進んでいます。 ここを走る幹線道路は今は通称アジアハイウェイと呼ばれます。シルクロードには幾つもの都があり、そこには必ず市場が作られています。そして、市場は人が最もあつまる十字路に作られています。 多くの人の行き交ったこの町の人の目の色、顔などは実に様々です。いろいろな文化が混じりあっています。 |

商人の聖地、ブハラ歴史地区

| ブハラの町の東側15kmのところには大きなチューダクール湖があり、運河がブハラの中央を走っているオアシス都市です。 現在の町は16世紀のものです。16世紀にはこの地域の首都となりました。 ブハラには豪華な商人の館がたくさんありました。有力は商人は、部下を幾つもの都市に送り商売を繁盛させ、ブハラの王は商人からお金を借りて政治を行うほどだったそうです。 しかし、ソ連の支配下にはいると、それらの館はことごとく破壊されました。ソ連は社会主義の理念に基づき、商人たちを徹底的に弾圧してゆきました。人民はすべて平等という理念のもと、贅沢だった商人の家は破壊され、華麗な装飾も石灰で塗りつぶされました。自由商売も禁止され、市場や店はすべて国が管理、商人たちの財産もすべて没収されてしまいました。その結果、商人や市場の伝統のほとんどは途絶えてしまったのです。また、道路の名前もソ連の人名や施設の名前に変えられました。 1991年、ソビエト連邦は崩壊し、ウズベキスタンは独立します。今では土産物店でソ連時代の帽子や勲章が過去の記念品として売られています。 最近はソ連時代に変えられてしまった道路の名前をまた昔の名前に変えつつあるそうです。 |

|

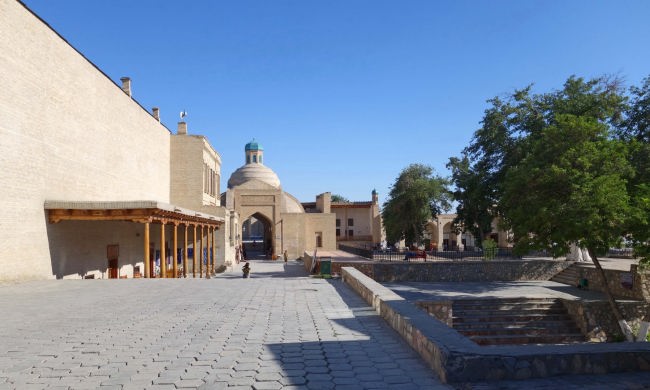

ホテル前の道路を横切ると半分が土に埋まったモスクがあり地下に入る階段があります。午後5時からの観光は、このモスクからで、それから池のあるラビハウスと明日の夕食の場所となるナディール・ディヴァンベキ神学校などでした。 |

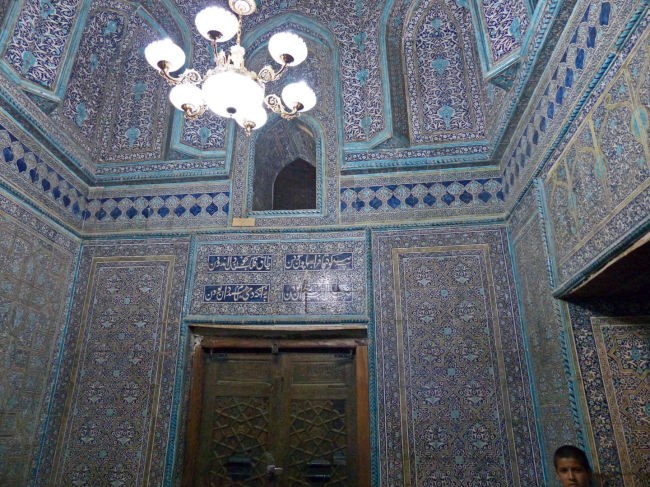

マゴキ・アッタリ・モスク

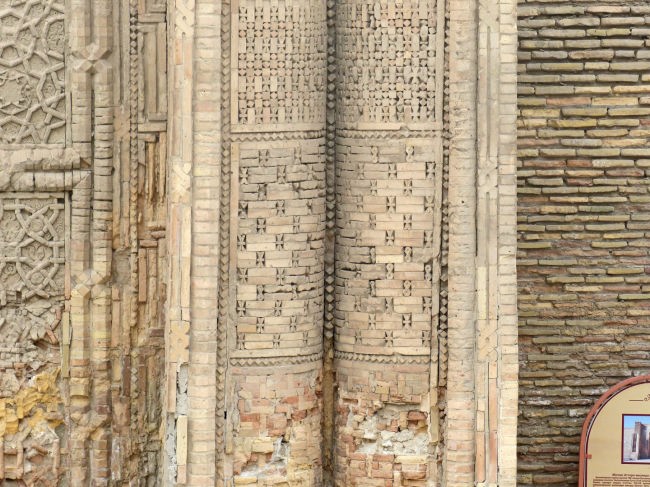

| このモスクは地下に埋もれていましたが、1936年、ロシアの考古学者により発見され掘り出されました。マゴキは穴の中を意味するそうです。 非常に歴史あるモスクで、6世紀ごろまでは仏教寺院で、その後、アラブ人に支配されるとムスリムの商人の礼拝用になりました。しかし、チンギス・ハーンにより徹底的に破壊されてしまいました。その後、現在のモスクが作られましたが時を経てこのモスクは地下に埋もれてしまいました。今は絨毯博物館になっています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

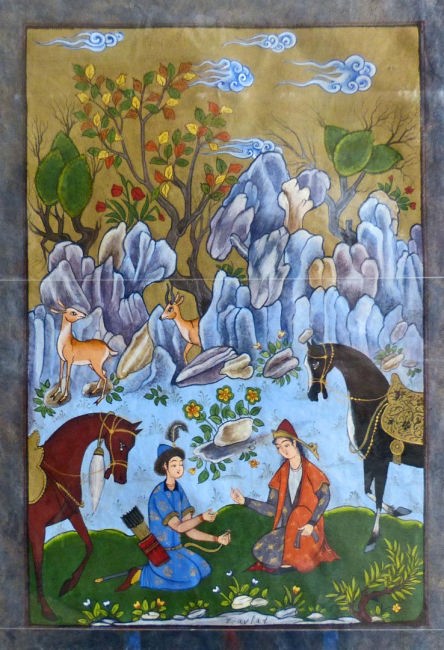

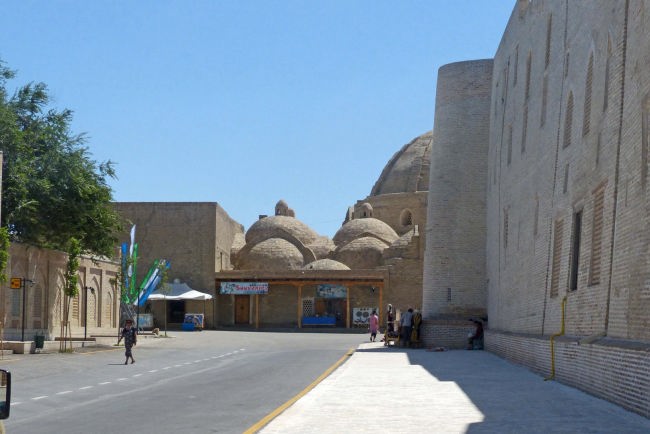

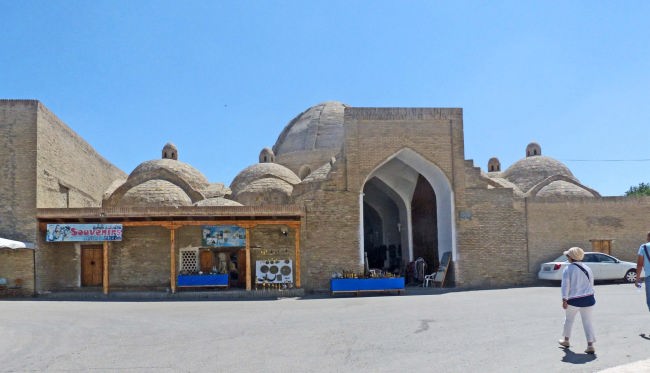

ターキ・サラファーン

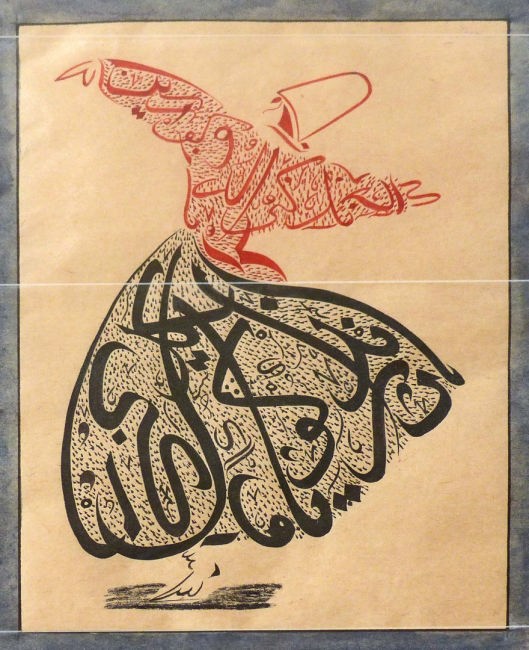

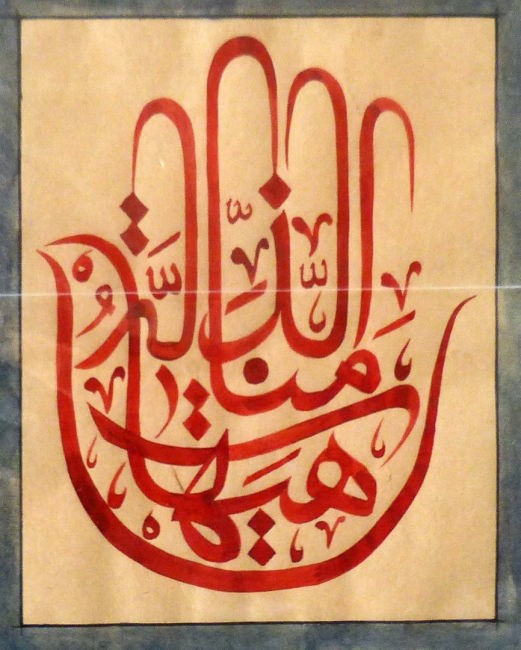

| ターキとは屋根付きを意味し、屋根付きのバザールです。 今もこの中にはたくさんの商店が入っています。商品の中に面白い絵があったので写真に収めてみました。 町の中には、旅の商人たちが泊まったキャラバンサライ(隊商宿)がたくさん残されています。商人たちはここに泊まって商いをし、また、次の町へと向かいました。ブハラには100以上のキャラバンサライがあり、商人の出身地ごとに分かれていたと言われています。交易によって商人たちは莫大な利益を手に入れました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

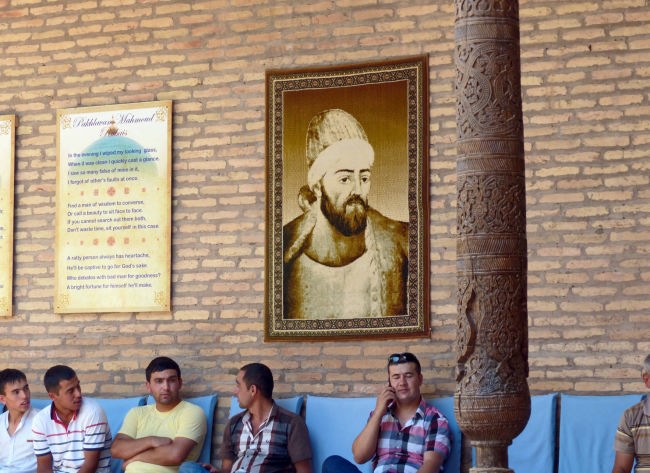

ナーディル・ディワン・ベギのハーンカー

17世紀の初め、ブハラ・ハーン国の宰相(ディワン・ベギ)であったナーディルによって建てられています。

|

|

|

|

ラビハウズ

| ブハラが商業の町として発展した最大の理由は豊富な水があったからでした。町の中には近くの川から水を引いた溜池があります。そこは生活用水を確保するとともに、人々の憩いの場ともなっていました。商人たちは池の周りでお茶を飲みながら商品や市場について情報交換をしていたのです。 ラビとはオアシスを意味し、ハウズとは池のことで、この池は1620年に作られました。当時、ブハラにはこのような池が200近く作られていており、水の都でもありました。しかし、これらの水は疫病の温床となったために壊され今は6つだけ残っているそうです。 池の消滅とともにコウノトリの餌の虫やカエルが居なくなり、コウノトリも居なくなりました。 |

|

|

|

|

|

|

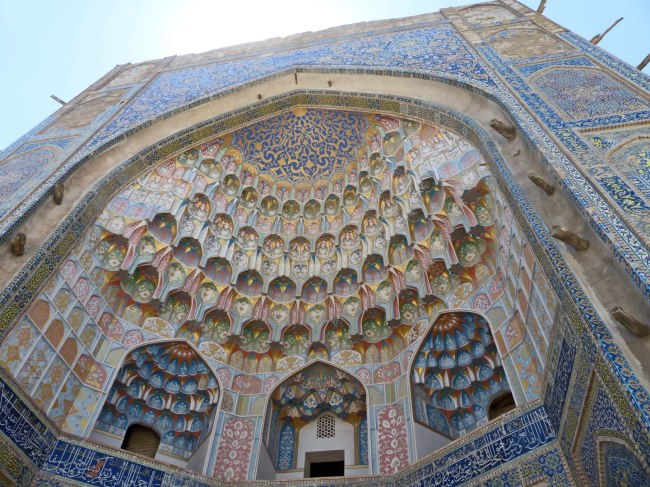

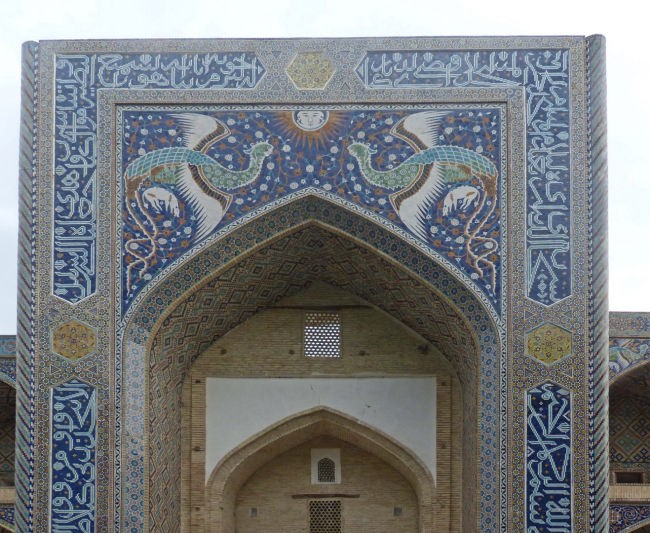

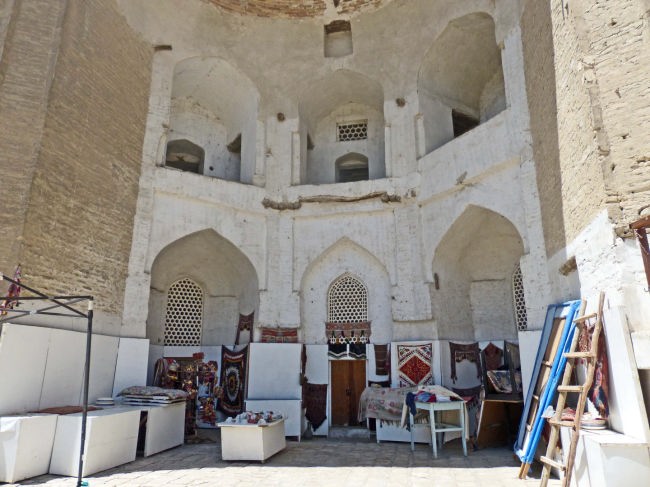

ナディール・ディヴァンベキ神学校

| 1622年、大臣であったナディール・ディヴァンベキによって建てられた神学校です。 正面入り口の色タイルには二羽の鳳凰が爪で白い鹿をつまんで太陽に向かって飛んでいます。太陽の真ん中には人の顔の絵が描かれています。 偶像崇拝を禁止しているイスラムの教えをあえて否定し、自分の権威を示したのだそうです。 中庭を囲んで学生用の部屋が作られていしたが、今は土産屋になっています。明日はこの庭で夕食を取りながら民族舞踏やファッションショーを見ることが出来るそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ホテルの前です。急に前の景色が砂ぼこりで見えにくくなりました。砂嵐です。ものすごく小さいな微粒子のような砂が顔に当たり、目が痛くなり、目を開けていられない状態になりました。ホテルの前で助かりました。 砂漠を横断するラクダの睫毛は非常に長く、砂嵐から目を守るようになっているのだそうですが、生物は環境に対応するようになっているようです。 |

| 夕食は私たちだけでした。6名ぐらいいる食堂の従業員は手持ちぶたなのでしょうか、ほとんどの人は私たちの後ろのテレビで漫画を見ていました。 一流ホテルにしては、従業員の教育が悪そうです。 |

|

|

停電

| 真夜中にふと目を覚ますと部屋の中が真っ暗です。旅行カバンから手探りで懐中電灯を出しドアを開けて廊下に出ると,ホテル全体が真っ暗でした。 部屋から外を見るとどの家の電灯も消えているようです。どうも停電のようです。その後約30分ぐらいで自然に復旧しました。翌日、ガイドさんに聞いたところ、停電は当たり前で病院やホテルのある場所ではそれほど停電はしないものの、ガイドさんが住んでいるサマルカンドの郊外では毎日数時間の停電が当たり前だそうです。 ネパールでも停電の経験をしましたが、ウズベキスタンの電力事情はまだまだ後進国のようです。 |

朝食後、ホテルの庭を散歩してみました。

|

|

|

|

朝の8時から観光開始です。まずは乗用車で、町の西にある公園まで行き、それからはずっと歩いて主な所を回ります。

|

|

|

|

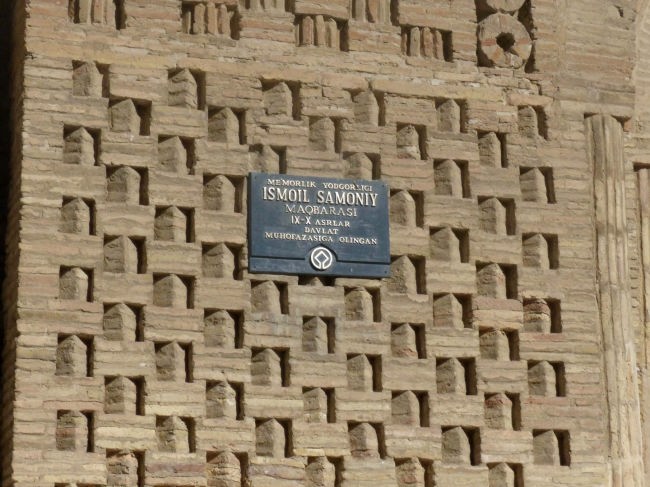

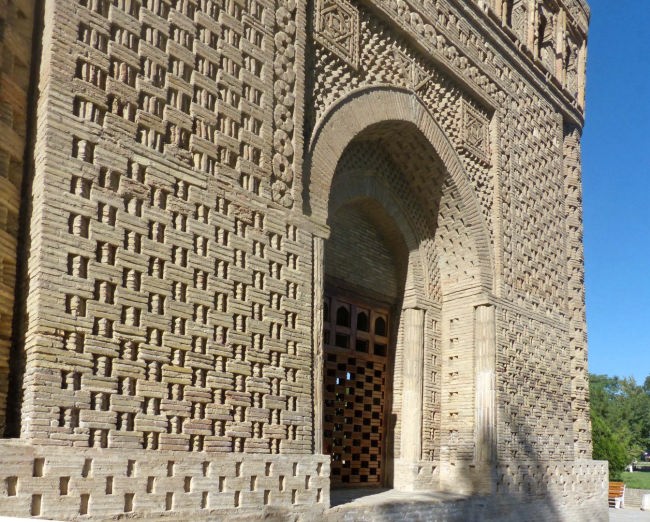

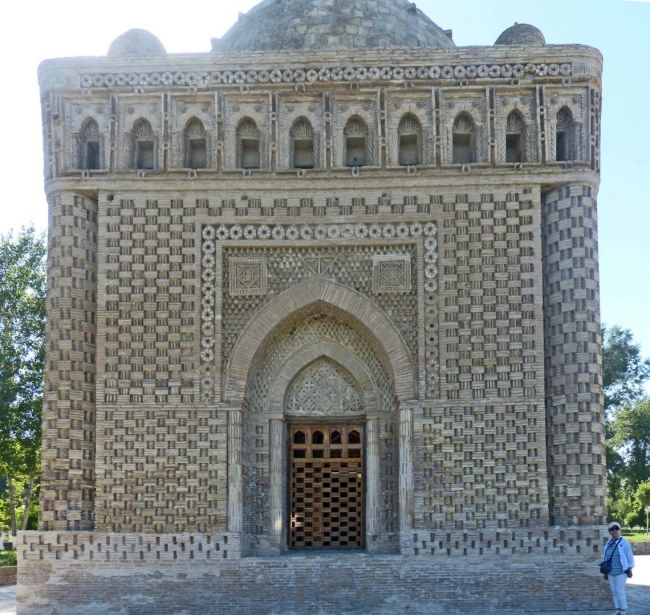

イスマイール・サーマーニ廟

| イスラム初期の建築様式の霊廟で世界中の考古学者や建築家にも注目されています。892年から943年にかけて造られた中央アジアに現存する最古のイスラム建築です。 9世紀の終わりごろからこの地を支配していたサーマーン朝の王族の霊廟です。 モンゴル軍が襲来してきてこの町をほとんど破壊してしまいましたが、その時、この霊廟はすでに土中に埋もれてしまっており、この周辺にもたくさんの墓地があったために気づかれず、破壊をまぬかれています。 1925年にロシアの考古学者によって発見されています。一辺が9m四方の建物でレンガで作られています。とても美しい建物です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

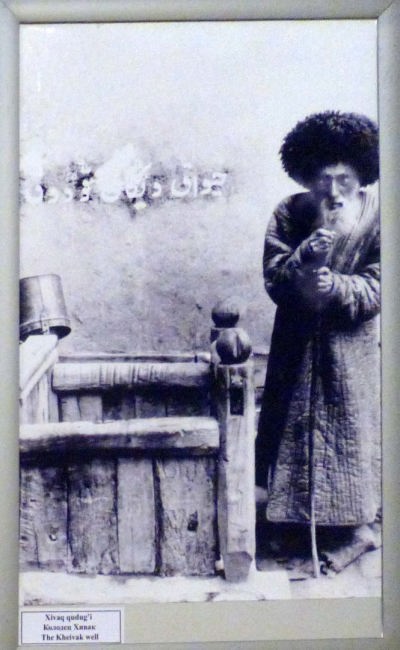

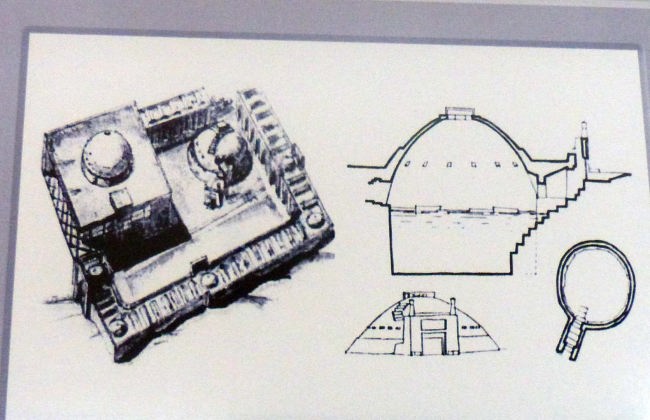

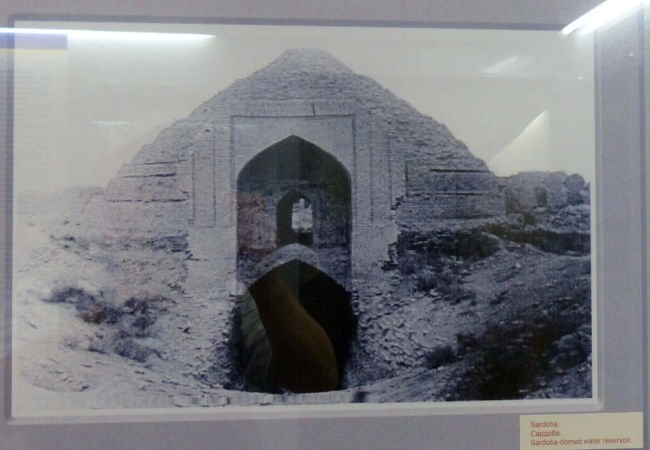

チャシュマ・アイユブ

| 歩いて行くと、とんがった屋根の建物が見えてきました。チャシュマ・アイユブです。チュシュマとは泉のことで、アイユブとは旧約聖書に出た来る預言者ヨブを意味するそうです。 人々が水不足で苦しんでいたとき、ヨブがここを杖で叩いたら、泉が湧き出たという伝説があります。 12世紀に泉が出て、14世紀にはそれを囲むドームが作られ、16世紀にはされにその周りにドームが作られ大きくなりました。 今は水の博物館となっていますが、12世紀にはここから水が出ており、その上にドームが作られ16世紀に今の形になりました。 今でも水を汲める井戸があるそうです。当時としては、かなり大きな井戸でした。 |

|

|

|

|

|

この中は博物館になっていて、当時の池を見ることが出来ます。 昔この池は眼病に聞くと言われて多くの人が遠くからやって来ましたが、疫病の原因となり水汲みが禁止されました。 水の中には皮膚病の原因となる病原虫が住んでおり、多くの人が皮膚病でなくなったそうです。 以来、池の水の使用は禁止され、きれいな水が使用されるようになったそうです。 |

水源歴史博物館

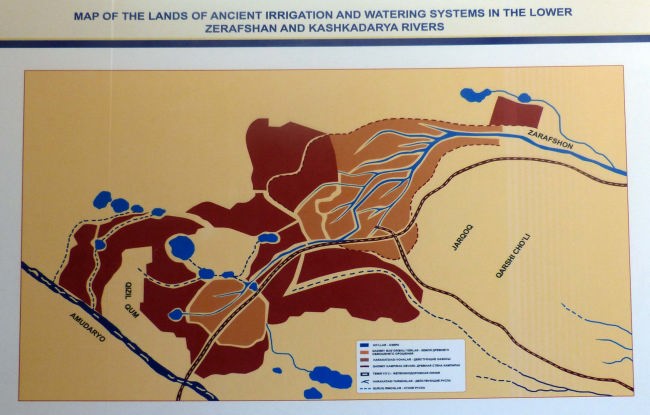

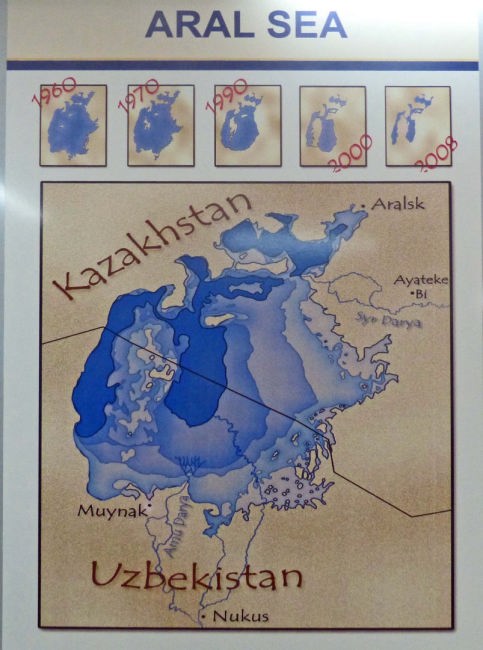

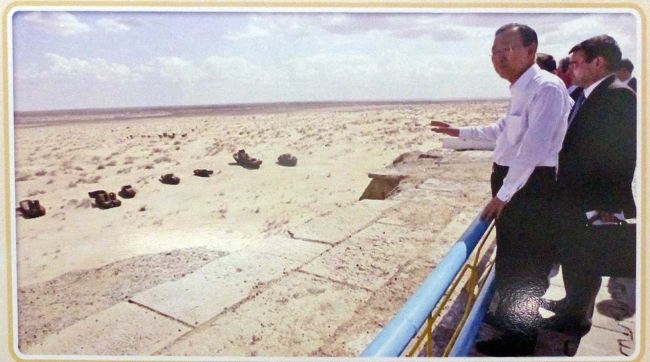

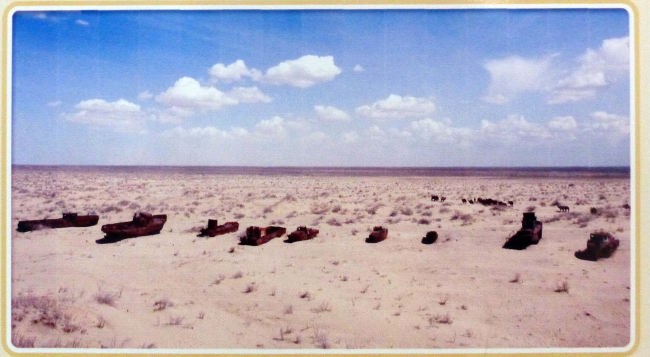

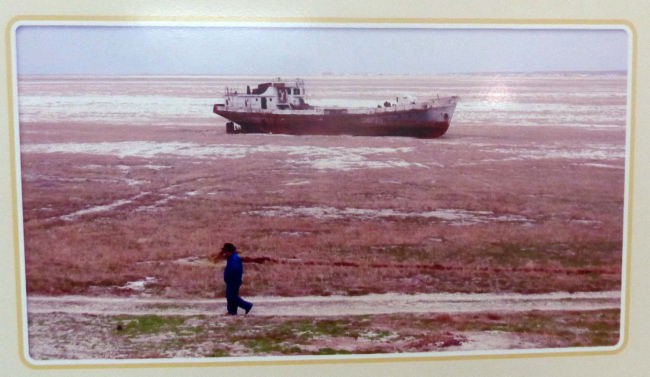

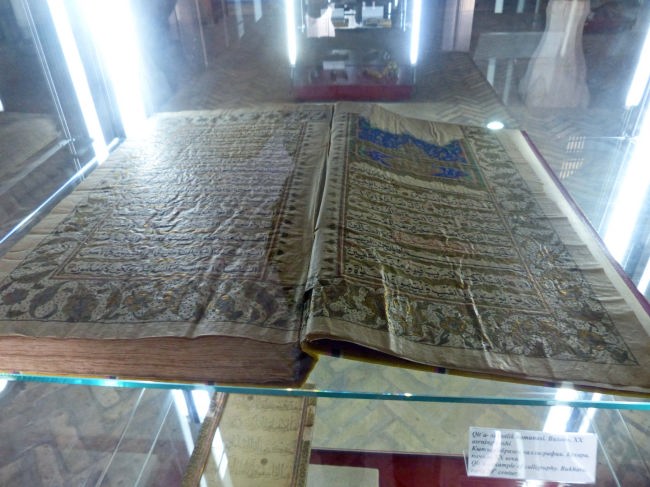

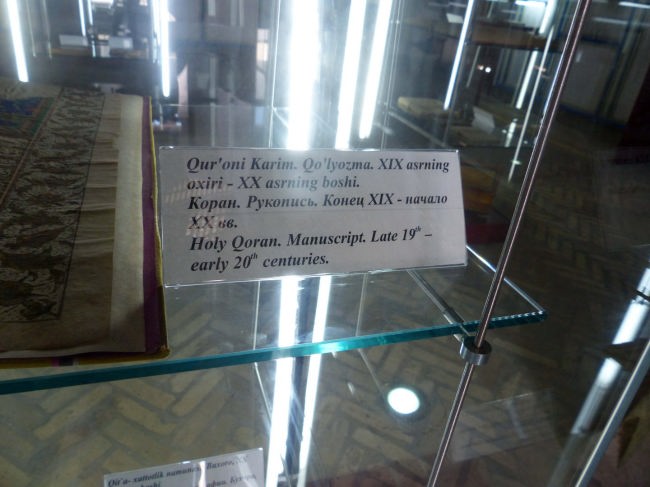

| チャシュマ・アイユブに向かい合って、このブハラの水の歴史博物館が作られていました。 住民が池の水を飲んで皮膚病にかかり多くに人が死んだため、きれいな水を供給する水道を作った歴史や、灌漑によりアラル海の水量が減り、干上がってしまっている様子などが展示されていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アラル海はかって日本の東北地方とほぼ同じ面積を有し、世界第4位の面積を有する湖でしたが、今は約1/5に減少し、20世紀最大の環境破壊とも言われています。 天山山脈やパミール高原から流れ出た水はアムダリヤ川を通りアラル海に注ぎ込んでいましたが、今はそれらの水がすべて灌漑に使用され流れ込む水は無くなってしまいました。 今は湧き水により水位を保っています。 |

|

|

|

|

|

民族衣装を着た女性がいたので一緒に写真を撮りました。 女性は結婚すると1か月間、どこへ行くにもこのような正装をして外に出るそうです。 |

| さらに歩いて行くと、ところどころにお土産屋や現地の人たちのための肉屋が店を開いていました。 右のゆりかごは現地で良く使用されている乳児用の駕籠で、お尻のところに穴があけられていて、おしっこをしても下に落ちるようになっています。 ガイドさんは3人の子供を持ち、最近生まれた子供にはこのようなゆりかごを使っているそうです。 |

|

|

|

|

バラハウス・モスク

| 1712年に作られたハン(皇帝)専用のユニークな形のモスクです。祝いの日には、ハンがアルク城を出て絨毯の上を歩いてここまで来たそうです。 前面にはクルミの柱が20本並んでおり、美しい建築です。池に移る柱も入れると合計40本の柱を見ることが出来ます。 |

|

|

|

|

|

|

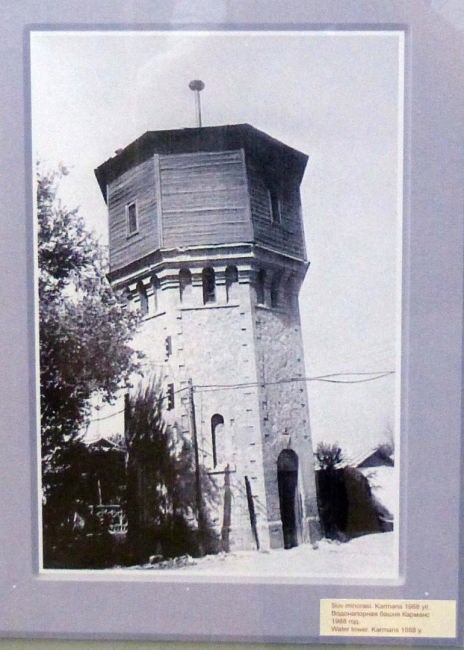

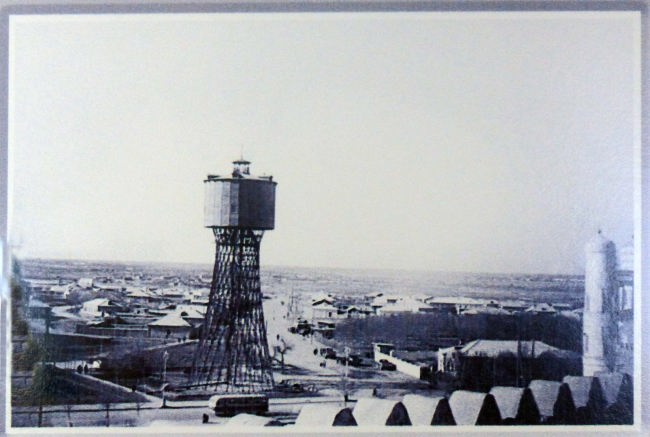

水道用のタワー

| 池の水を飲まず、清潔な飲料水を供給するために水道用のタワーが作られました。このタワーは記念に残してあるもので、今は使用されていないそうです。 |

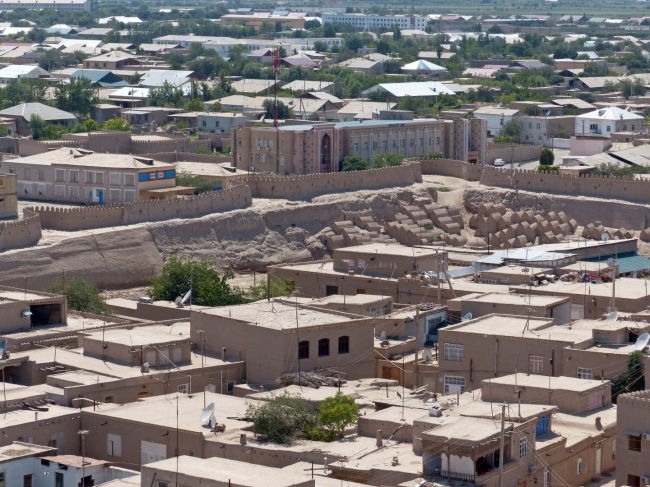

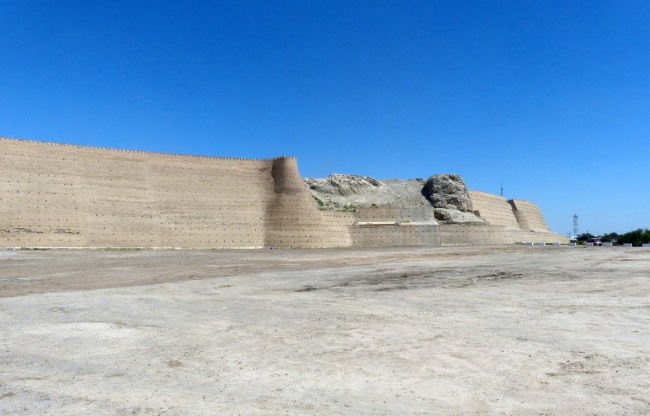

アルク城

| いよいよアルク城に到達しました。 この位置にブハラの町の城が築かれていましたが、モンゴル軍が来襲したとき、ここに立てこもった多くの町民は虐殺され、城も壊されてしまいました。その後建て直されましたが幾度となく外敵に壊されては再建され、今の城は18世紀のものです。しかし1920年、ソ連軍に攻撃されブハラのハンは滅亡します。 城の入り口は緩やかな登りになっており、暗い通路を通って行きます。 途中、皇帝の椅子が見えます。皇帝はここからブハラ城のレギスタン広場を見下ろし、住民に謁見しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 当時、この城の中は一つの町のように十字路のメインストリートがあり、ハンやその家族の住居、謁見の間、モスク、公官庁、造幣局、監獄、職人の工房などもありました。 ここの歴代のハンの権力は残酷さにより保たれていたと言われています。反抗する人を容赦なく虐殺し見世物にしたそうです。その様子も、この城の中の博物館に描かれています。 このブハラ城は博物館になっており、お土産屋も店を開いています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

城からは町全体を見下ろすことが出来ます。モスクの中は売店になっていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

博物館も作らています。

|

|

|

|

|

|

ハンの謁見の椅子とレギスタン広場(砂の広場)です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

クラブツーリズムの人達で、成田から一緒に来た38人組の人たちと再びここで出会いました。 この人たちとは、帰りの飛行機も一緒でした。 話によると、とにかくトイレに苦労したそうです。確かにトイレは町中に必ずありますが、男性用1つ、女性用1つのように、数そのものが少ないため団体の場合、トイレの待ち時間が非常に長かったそうです。 |

アルク城の周りを通って、町の中心街のバザールのある地域に向かいました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

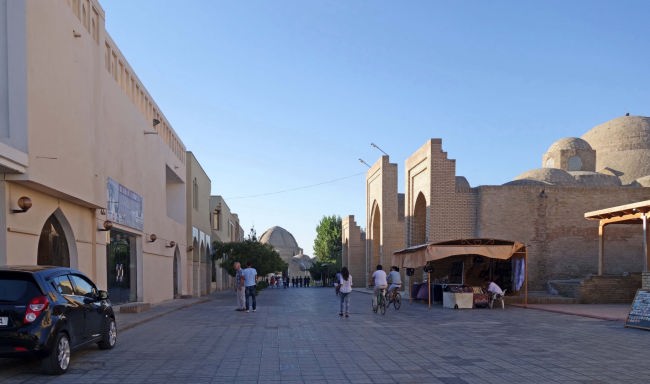

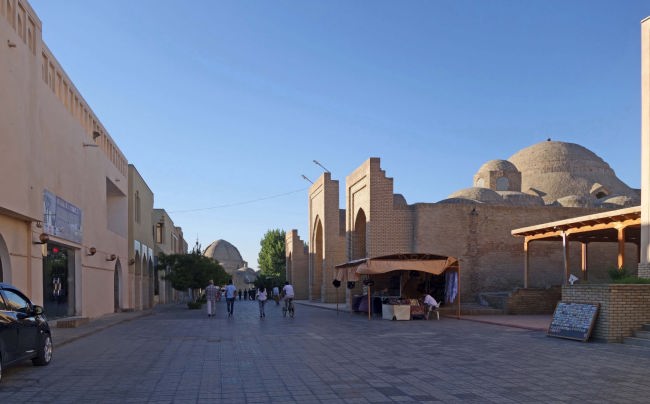

ブハラのメインストリートに出ました。

道路を歩いていると右側に向かい合った二つのモスクがあります。

|

|

|

|

|

|

|

カラーン・ミナレット カラーンとは大きいを意味しています。高さは46mでブハラでは一番高くどこからでも見え、ブハラのシンボルです。 1127年、カラ・ハン朝によって建てられ、塔の基底部の直径は9mで、土台部分が地下に10mももぐっています。階段の数は105段ですが、今は安全のため、登のは禁止されているそうです。 あまりの頑丈さに、モンゴル軍も壊せなかったと言われています。 |

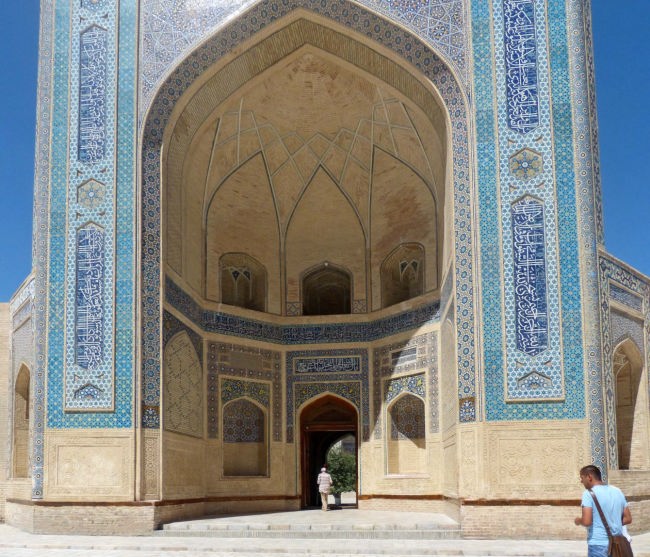

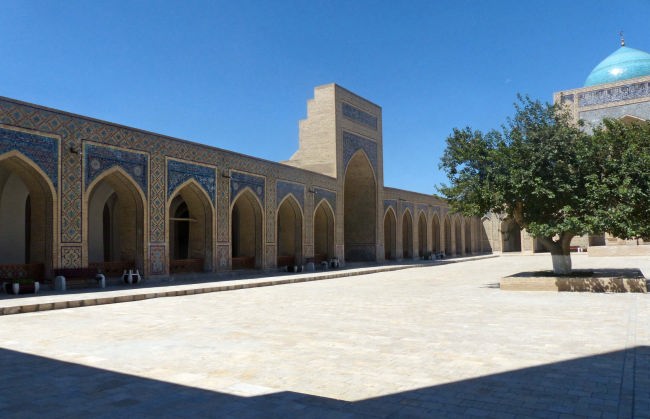

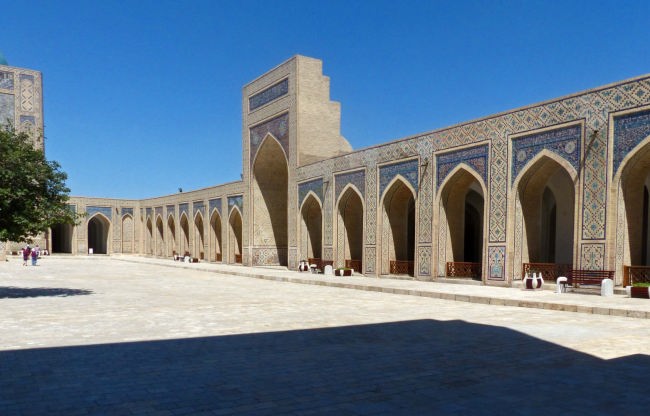

カラーン・モスク (大きなモスク)

| 1514年、シャイバニ朝時代に建てられた非常に大きなモスクです。サマルカンドのビビハニム・モスクに匹敵するそうです。そのため、1万人の信者が礼拝できたそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

四角形の長辺の建物の中には長い廊下が作られ、暑い日差しを避け、この廊下を通り、礼拝所に向かうことができるようになっています。 この回廊には208本の柱があり天井を支えています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ミル・アラブ・メドレセ

通路を挟んで反対側のモスクです。

中に入ると、神学校への入学試験が行われるそうで、その志願者たちがたくさん並んでいました。

|

|

|

|

|

|

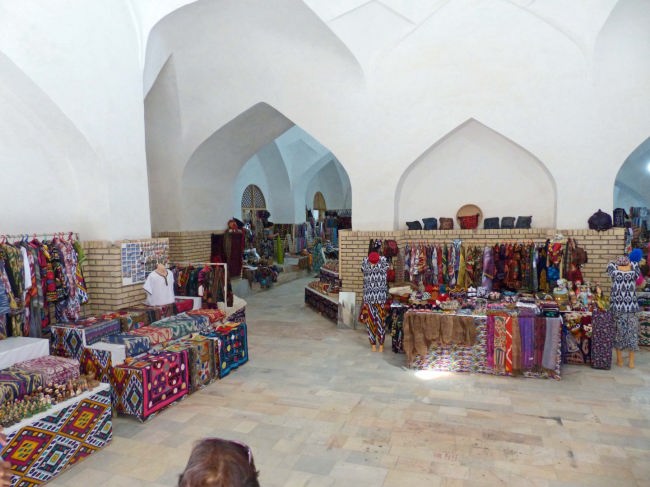

タキザルガロン、通称、タキ・バザール

| タキとは市場、ザルガロンは宝石を意味します。じつはここは昔宝石市場だった建物です。500前の姿をそのまま留めています。 入り口はとても大きく、どんなに高く荷物を積んだ隊商が来ても通れるように高く作られています。石造りの建物の中はひんやりとしています。砂漠を何日も旅してきた商人たちにとっては生き返る心地だったでしょう。通路にはいくつもの部屋が作られています。 タキの屋根はぼこぼこと出っ張ったところがたくさんあります。この下のいくつものスペースに宝石屋が並び、市場を形成していました。 現在のタキは市場としては使われておらず、遺跡として保存され、中には土産物店が入っています。 タキの中には十字路があります。人がたくさん集まる交差点を中心に作られました。商売を第一に考えられて市場の構造です。 町の十字路は40もあり、その十字路を中心に商品の内容別に40ものタキが作られていました。現在のブハラに残っているタキは、宝石市場のタキザルガロン以外に二つ、タキ・サラフォン(両替市場)、タキ・テルパクフルション(帽子市場)で、いずれもお土産屋になっています。 この十字路で商売を出来た人は、実績のあり、信用のおける人だったと思われています。町の一等地ですから場所のレンタル料も他の場所より高かったはずです。場所代はレンタル料としてブハラの王に支払われましたが、市場の運営は商人に任されていました。市場の住民は自分たちで掟を作りそれで取り締まっていました。タキとタキを結ぶ道路にはティムと呼ばれる建物が作られています。タキが交差点にあるのに対し、ティムは道路に面しています。 タキに入れなかった商人たちはティムや屋外市場で商売をしました。 今は昔の遺跡として観光客を集めています。そして人々はここを商人の聖地と呼んできました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

いろいろな楽器が売られていました。このような弦楽器の原点は中央アジアだそうです。それが西洋ではバイオリン、中国では胡弓、そして日本では三味線となった元祖だそうです。 約10種類ぐらいの弦楽器を使い実演してくれました。大変上手でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ブハラは工芸の町でもあります。一枚の板から作られた書見台、今は携帯電話置きにもなっています。 ソ連時代に工芸の技術は消えてしまいましたが、今は政府が後押しをして、伝統が途絶えないようにしているそうです。 歩いて行くと、また、別のモスクが現れます。 |

| こうのとりの巣が残されています。かってこの町にはたくさんのこうのとりが済んでいましたが、沼を埋め立てたために餌が無くなり、この周辺からこうのとりが姿を消したそうです。この巣はいまもそのまま保存しているのだそうです。 |

|

|

神学校の中庭ですが、今はお土産屋になっています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

少し歩くと、別のサラフォンに到着です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

再び別のサラフォンです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

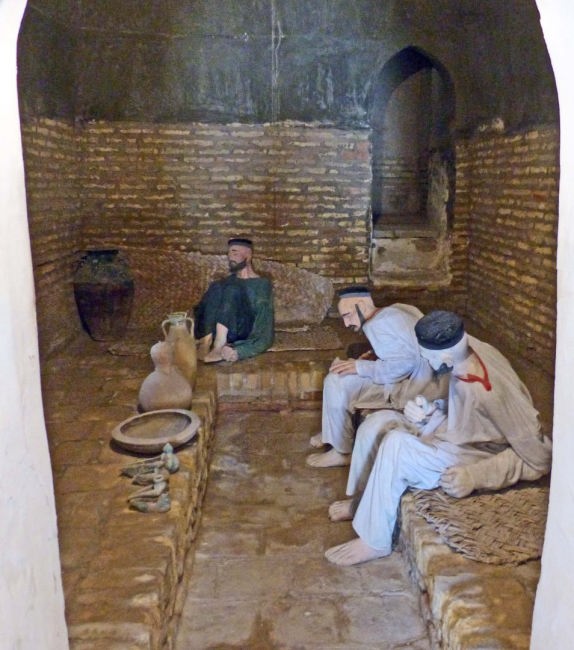

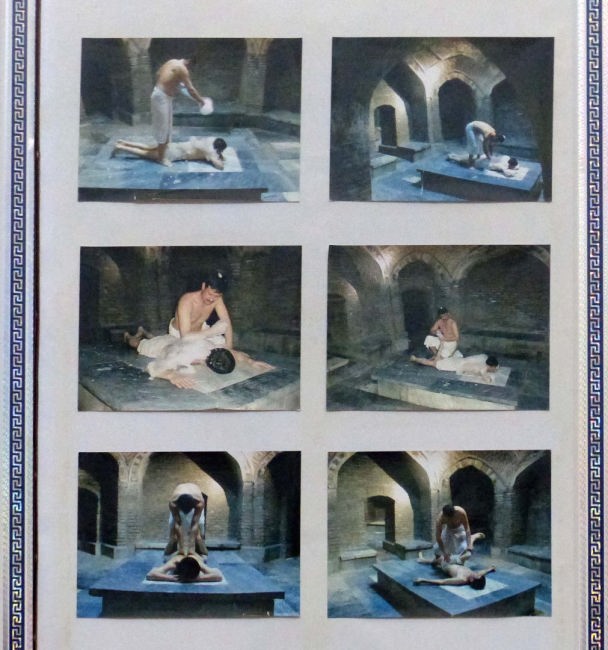

ハンマムと言われる公共浴場です。 たくさんの部屋があり、部屋ごとの温度が異なり、暑い部屋では60度にも達するそうです。 はるばる砂漠を越えてきた旅の商人たちもここで汗を流しました。 当時はどこのキャラバンサライにハンマムがあったそうです。 このような浴場は14世紀に作られました。中には熱気が充満しています。 この絵のマッサージ師は男性ですが、男性が入る時間帯と女性が入る時間帯は別々になっているそうです。そのため、女性も利用できるそうです。 |

|

|

午後1時ごろ、ホテル近くのレストランで昼食です。

|

|

|

|

|

|

|

ビール代です。一般にビールは9000スム(日本円で約300円)で、二人分だと1000スム札を18枚支払います。 |

その後いったんホテルに戻りシャワーを浴び、ひと眠りです。

|

|

|

|

|

|

|

|

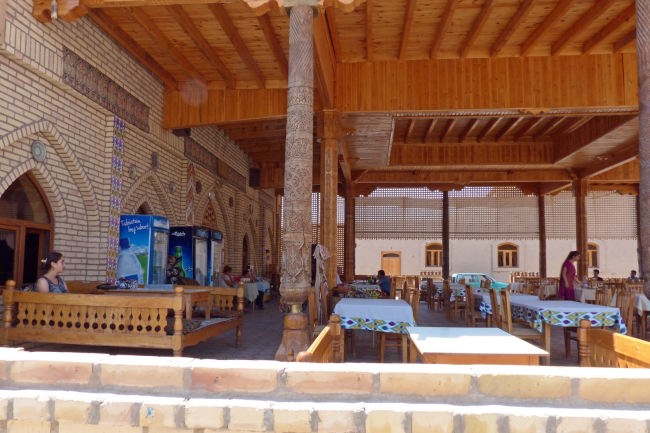

シルクロード・ティ・ハウス

いわゆる喫茶店です。飲み放題と書かれていました。昔から、旅人はこのようにしてお茶を楽しんでいたのでしょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

再びバザールを出て、昨日行ったナディール・ディヴァンベキ神学校の中庭に歩いて行きました。10分程度の距離でした。

|

|

|

|

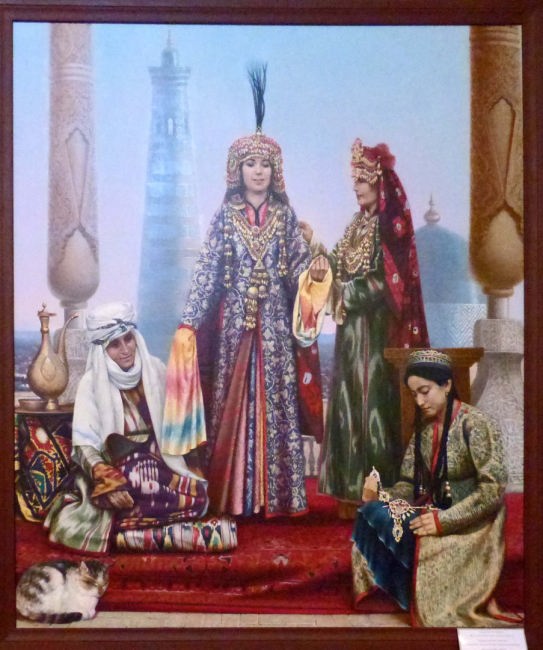

ここで民族舞踏やファッションショーを見ながら夕食です。

異なるいろいろの楽器を持った楽団が、一人ずつその音色を披露してくれました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ブハラでの長い一日が終わりました。

明日はウズベキスタンの宝石とも言われるサマルカンドに向かいます。