ウズベキスタン・シルクロード8日 (後半)

ヒヴァ・ブハラ・サマルカンドの世界遺産を訪ねて

2016年6月24日~7月1日 LOOK JTB |

5日目 ブハラからサマルカンドへ移動

ホテルのロビーと朝食会場の様子です。

|

|

|

|

|

|

|

| ホテルの中庭を散歩しました。庭掃除をしている女性がいたので、一緒に写真を撮りました。このような衣装はごく一般的なもののようです。 |

|

|

|

|

|

|

チョル・ミナル

| チョル・ミナルとは4本のミナレットという意味です。このミナレットは旧市街の狭い路地を入ったところにあり、車では入れません。車を降りるとレンガと土壁による家並みが続きます。暑さや寒さを避けるため、1階は半地下になっています。そこには粗末なコンロと小さなテレビが置かれています。非常に狭い部屋です。黄色のパイプが家の周りに取りつかれていますが、これはガスパイプだそうです。 このミナレットは1807年のトルクメニスタン人の大富豪によってメドレセの門番小屋として建てられましたが、メドレセそのものはもう残っていません。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 赤ちゃんを抱っこした女性が手を上げるとタクシーが止まりました。料金は市内なら均一で、非常に安いのだそうです。市民の足になっているようです。 |

|

|

スィトライ・マヒ・ホサ宮殿

| 月と星の宮殿という名前で、美しい名の宮殿で、ブハラ・ハーン国最後の王の夏の宮殿です。ブハラしないから4㎞ぐらいのところにあります。 1911年、ロシアの建築家と地元の職人が建設に参加しています。外観は西洋風、内装は東洋風と東西の様式が融合して造りになっています。 中庭に面した白い建物がハンの宮殿で、ここのシャンデリアは、中央アジア最初の発電機で灯されたそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

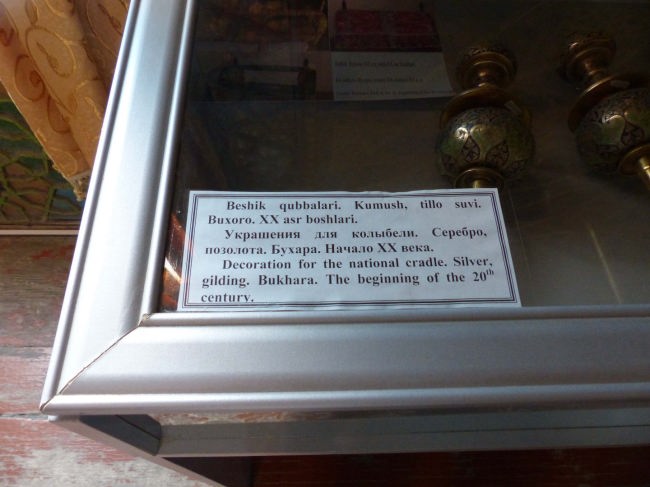

中は博物館になっています。

|

|

|

|

クジャクが庭を自由に歩いていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 国王の像が描かれていました。なぜか非常にさみしそうな顔をしていました。ここには約30名の若い女性を住まわせたハーレムもあり、王は女性たちを池で泳がせ、気に入った女性にはリンゴを投げ与え、今夜の相手に選んだそうです。 |

|

|

|

|

|

|

ギジュドゥヴァン

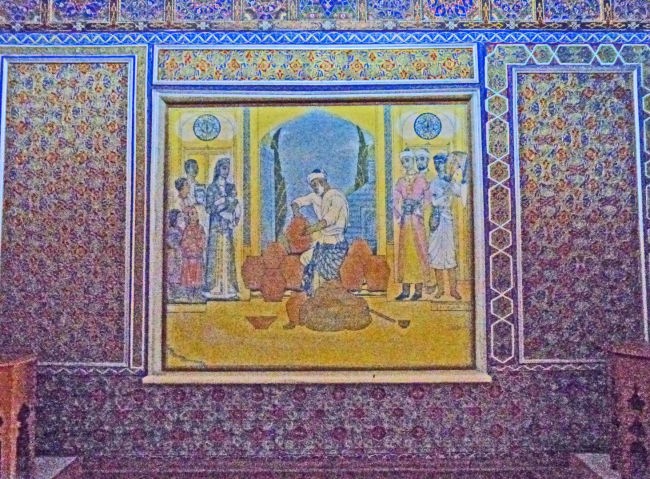

陶器工場に到着

|

|

|

|

陶器を作る工程を順に見学することが出来ます。窯の燃料はガスが使用されています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

レストランもあり、今日の昼食はここでとりました。

|

|

|

|

|

|

|

|

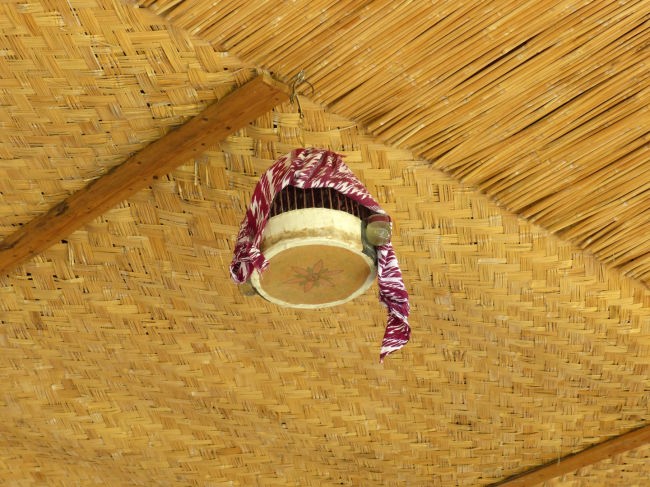

美しい鳴き声をかなえる小鳥が天井に吊るされていました。

|

|

再び、サマルカンドへ向かいます。道路は灌漑によって作られた農耕地の中を走ります。

|

|

|

|

|

|

時々、トイレ休憩です。運転手さんも休憩が必要です。

|

|

|

|

道路の両側には綿花畑と小麦畑があ広がっています。綿花を積むときには、多くの大学生などが動員されるそうです。

アルバイト料は摘んだ綿花の重さで決まるため、綿花の中にわからないように石などを入れておくのだそうです。

|

|

|

|

|

|

ようやくサマルカンドに到着しました。

サマルカンド

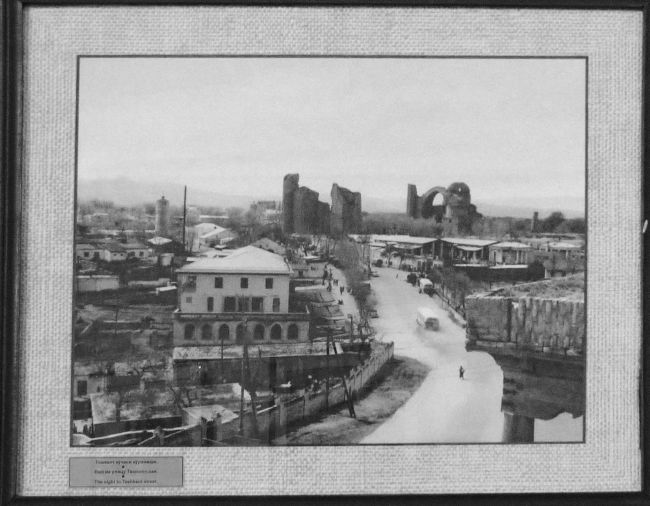

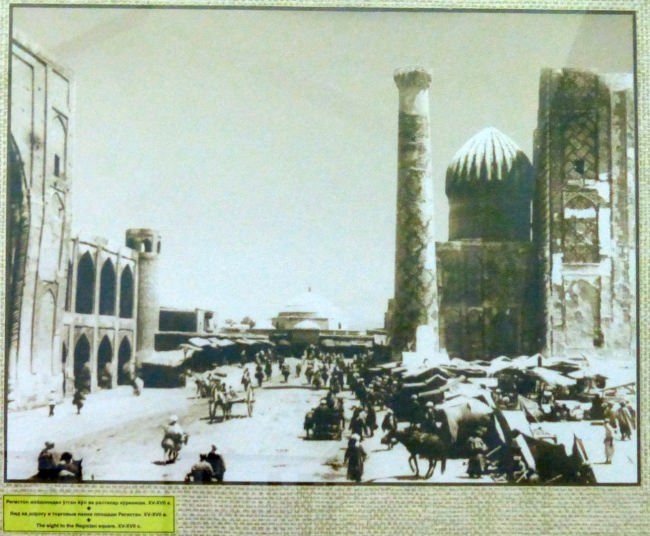

| サマルカンドはウズベキスタンの第2の都市で、首都タシュケントの南西にあります。中央アジア最古の都市のひとつでもあり、青空とモスクの美しい青色から「青の都」とも称されています。ここは2001年、世界遺産に登録されました。 サマルカンドは、かつてシルクロードの中心的なオアシス都市として繁栄しました。13世紀にモンゴルの攻撃によって廃墟と化してしまいますが、14世紀になるとティムール王国によって見事な復興を遂げます。 ティムール王国を一代で築き上げた王ティムールは、東西の芸術家や技術者、学者などを遠征の度にサマルカンドに連れてきました。彼らがここで伝えた知識や技術が融合したため、「文化交差路」と呼ばれます。 |

| サマルカンドのホテル、Asia Samarkand に到着しました。予定より1時間ほど早く3時半ごろでした。とりあえず、シャワーを浴び、1時間半ほど休憩です。このホテルで2連泊です。 サマルカンドの最盛期は14世紀から15世紀のころです。 ホテルの部屋からの眺めです。レギスタン広場のモスクが見えます。たくさんのモスクがあるようです。 |

|

|

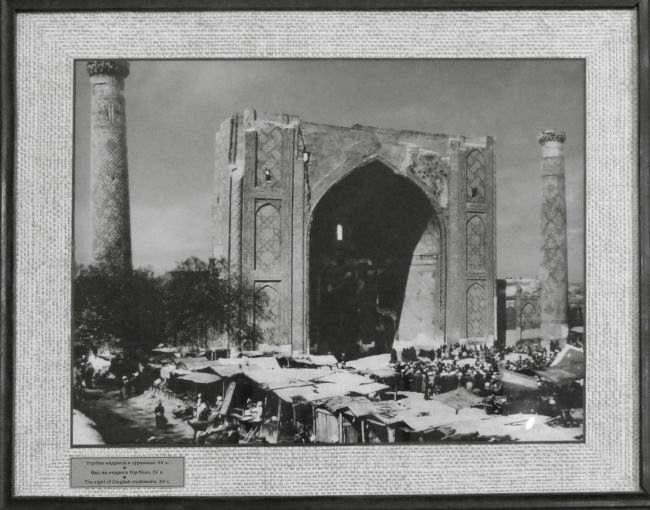

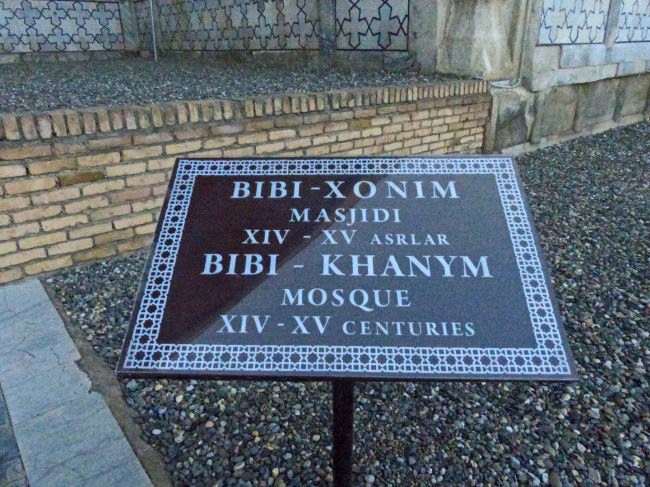

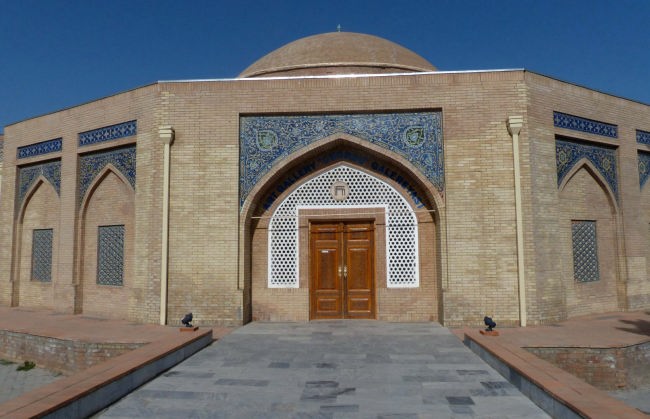

| かってシルクロードのオアシスとして栄えてきたこの町は、2500年もの歴史を持っています。イスラムの宝石箱とも呼ばれる美しい町です。 サマルカンド最大の大きさを誇るビビハヌム・モスクの見学に出かけました。近代的なスーパーマーケットもレギスタン広場の近くに見えます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

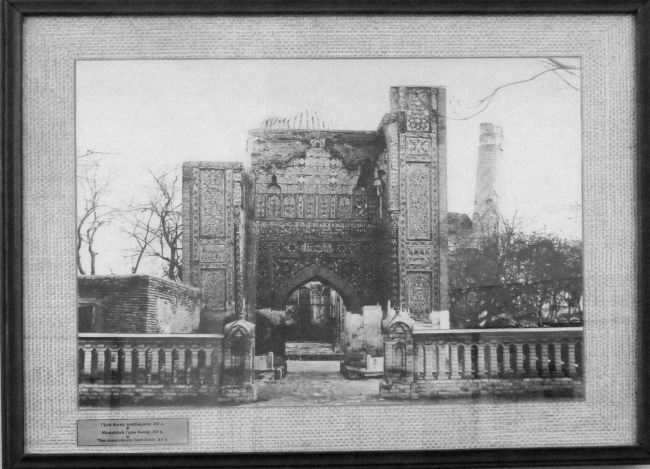

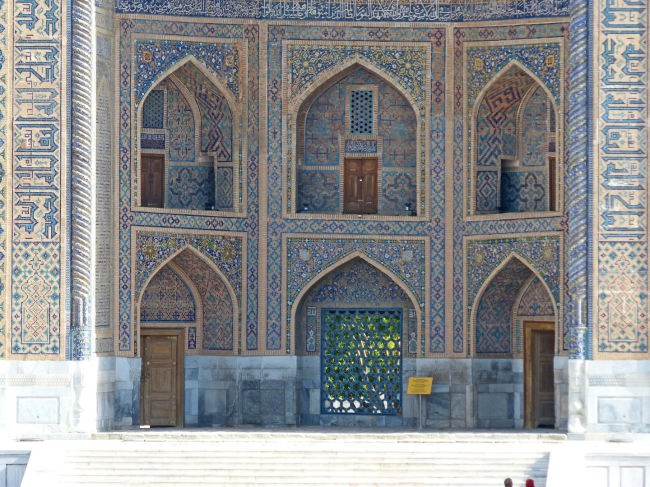

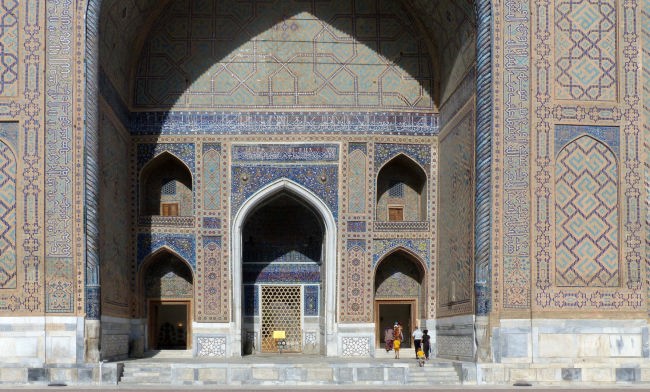

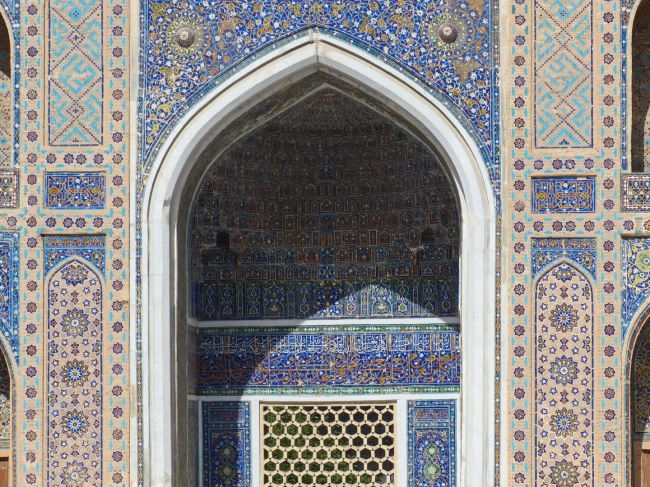

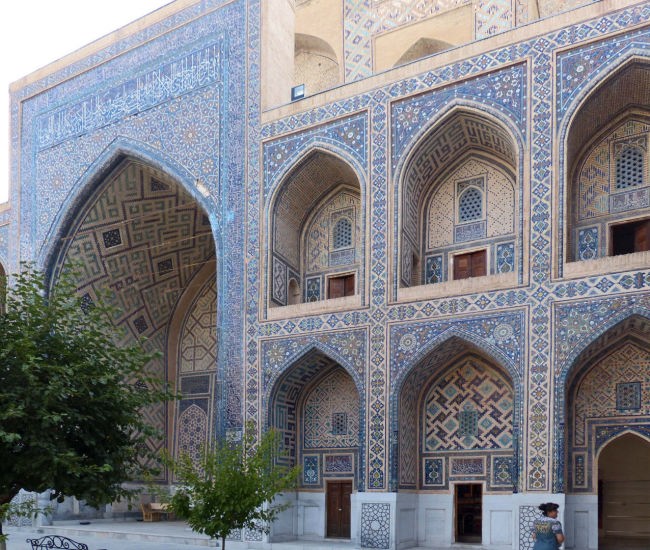

ビビハヌム・モスク

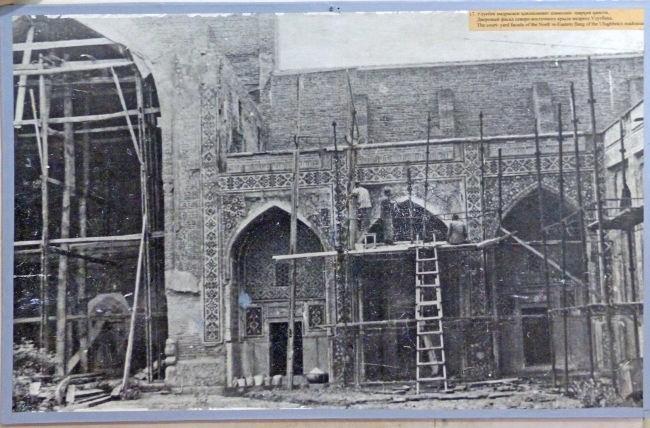

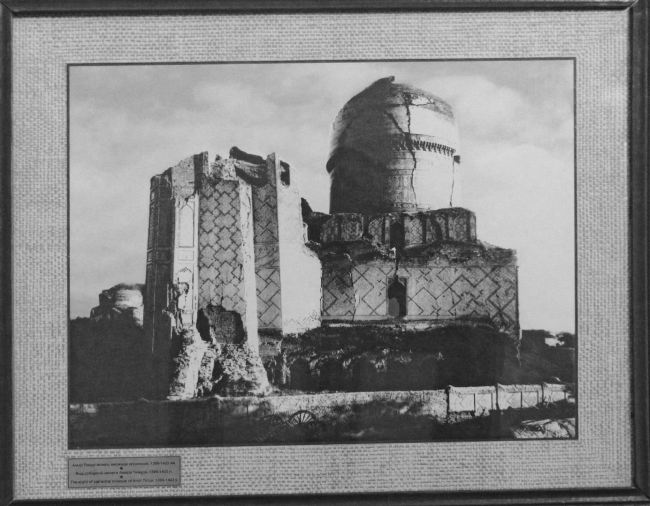

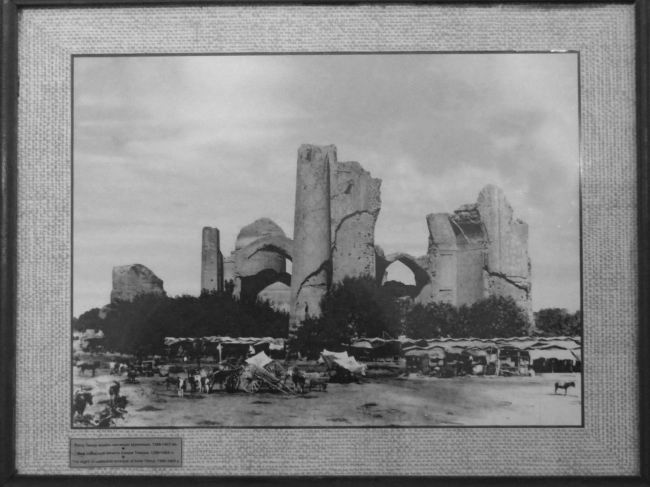

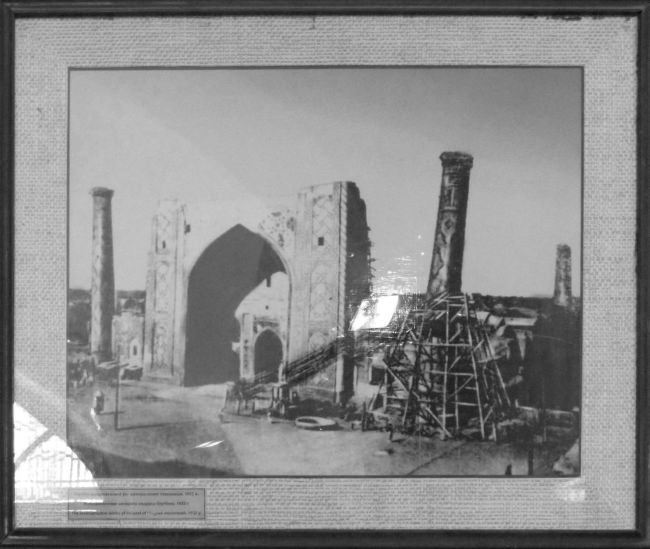

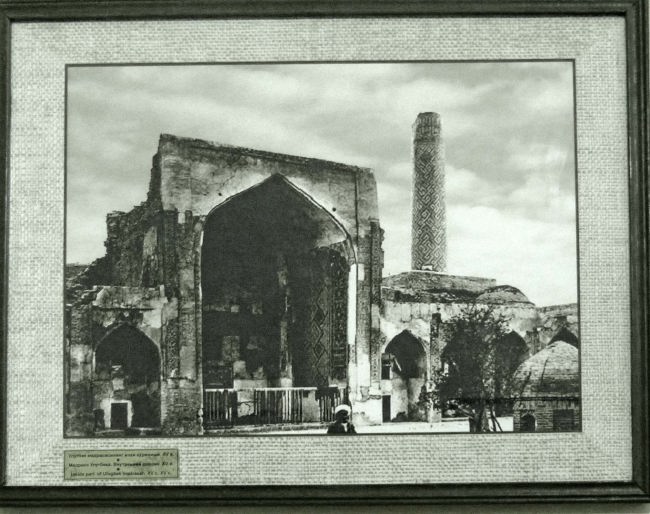

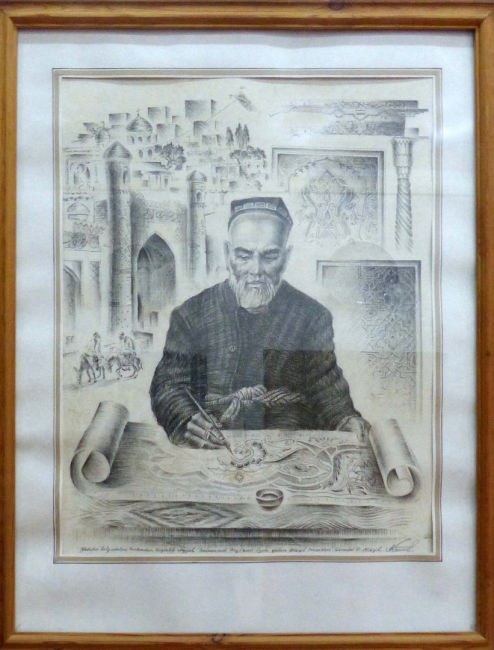

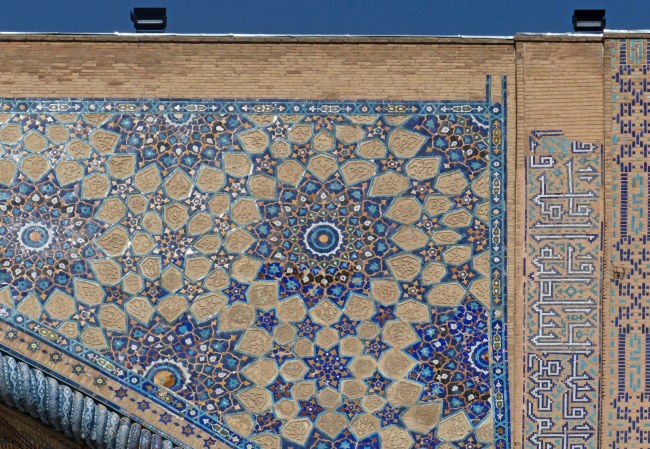

| 1398年にインドの外征から戻ったティムールは各地から著名な芸術家、建築家を集め、当時の建築技術の粋を集めた巨大なモスクを作るよう命じました。完成後、そのモスクを見たティムールはその大きさが気に入らずもっと大きなモスクを作るよう命じ、その1年後に完成しています。130m*102mの長方形の回廊の4隅にはミナレットが立っています。 この霊廟には時の権力者ティムールのお妃が眠っています。 20世紀の初め、このモスクはかなり崩れ落ち荒れ果てていました。20年ほどかけてこのモスクを修復したのはサマルカンド一のタイル職人といわれる ウマール・アサードフさんです。彼は工事の指揮をとってきした。今もアサードフさんの一族、子孫が修復の仕事を続けているそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

門を入ると、正面に大モスク、両面に小モスクがあります。

大モスク ティモールによって作られたこれらのモスクも次第に荒廃してゆき、1897年の大地震でミナレットは真ん中で折れ、アーチは崩れ廃墟となってしまいました。 ユネスコの協力による大規模の修復の結果、現在はほぼ復元されています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

いったん外に出て、その周辺を歩きました。ティムールのお妃の霊廟があります。

|

|

|

|

|

|

|

|

シアブスキー・バザール

| 人口50万人の胃袋を満たす市場です。市内には近代的なスーパーマーケットもありますが、日本にも有名な築地や御徒町、また、私の住んでいる近くの成田にも市場がありますが、私たちにとっては、せいぜい正月前に行くぐらいです。 この市場で働いている人たちは場所代を払って仕事をしているそうです。1メートル=1日1600スムだそうです。通し番号が付けられており、空いていればどこでも使用できます。収めたお金の半分は国に納められ残りの半分は市場の管理費や、学校や道路などの公共のために使用される国にとっても重要な場所です。 圧巻は香辛料です。なんと100種類以上もあるそうです。これらの香辛料は中央アジアを経て中国やヨーロッパに広がったと言われています。今はイランや中国から来たスパイスも売られているそうです。 |

|

|

|

|

|

|

この人たちは場所代を払っているのでしょうか。取り締まっている人がいないようです。どうも争いの嫌いな人たちのようです。

サマルカンドの名物はこのようなパンだそうです。訪れる人は大概このようなパンを買って帰るそうです。 サマルカンドにはソ連時代、たくさんのロシア人が移住してきており、今もたくさん住んでいるそうです。そのため、いくつものロシア正教の教会があるそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

砂漠の町サマルカンドでは水が貴重とは思いますが、無料の飲み水です。 |

ホテルの風景です。夕食はホテルでした。

|

|

ホテルのロビーと食堂の風景です。

|

|

6日目 サマルカンド終日観光

今日は連泊で終日、サマルカンド観光です。朝食後、ホテルの庭を歩いてみました。

このホテルでは WiFi が無料で、部屋の中でも通じました。通信に特に問題はありませんでした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

部屋にはスチーム暖房もあり、部屋の浴室にはタオルを温める温水パイプも設置されていました。 冬はマイナス23℃にもなるそうですから、必要なのでしょう。 |

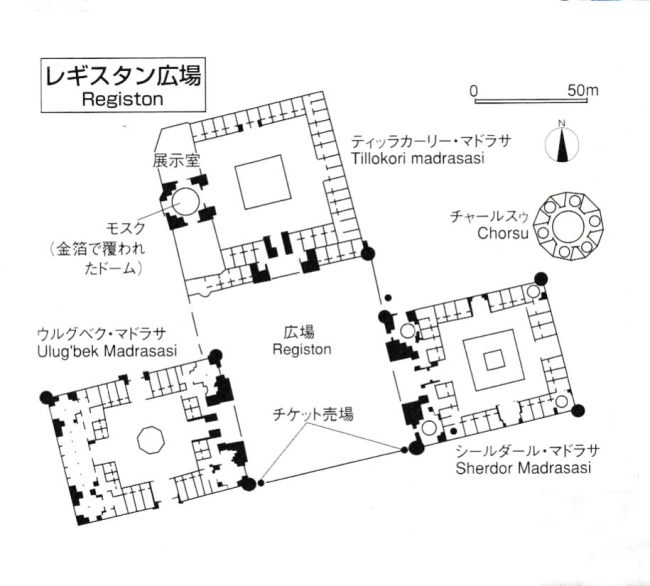

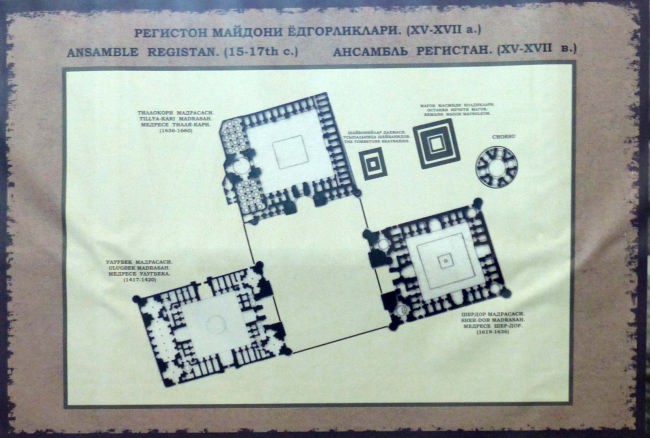

| 今日の観光は、観光のハイライトでもある、サマルカンドの観光の中心、レギスタン広場からです。ホテルから歩いて10分程度です。 |

|

|

チャールスゥ

|

レギスタン広場に行く途中、その広場に隣接して6角形の丸屋根の中央にドームを持つ8角形の建物があります。 チャールスゥとは四方から交差点が集まるところに作られた商店街のことだそうです。 |

|

|

レギスタン広場に向かいます。その広場には3つの建物があります。

|

|

|

|

|

|

|

素晴らしい長めです。感動です。 |

|

|

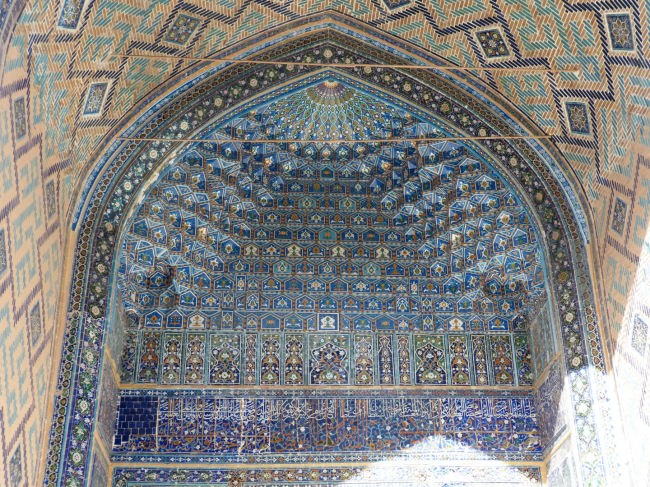

| これら3つの建物はイスラム教を学ぶ神学校で、100年ほど前まで実際に使われていました。現在、これらの建物は博物館になっていますから入場料が必要です。写真を撮る場合には、追加料金が掛かります。 |

下の写真は、順に朝日の当たった左側のモスク、ついで正面、その次は右側のモスクです。

|

|

|

|

|

|

|

ここがティムール帝国時代に政治と文化、宗教、学問、経済の中心地だったところです。 最盛期は14世紀から15世紀です。 一応、指を指しているところは広場の真ん中です。レギスタン広場と言われています。 ティムールは首都をサマルカンドに定めたのです。 彼は征服した各地から建築技術に優れた技術者を集め、壮麗な建物を作らせました。 |

朝日を受けたウルグベク・メドレセの正面です。

|

|

|

|

|

|

| 門を入るとお土産屋さんがあります。まだ、朝早いため、店を開いたばかりで、中庭に入るもんが閉まっていました。ガイドさんがその門を開けると、中庭が広がっていました。 |

|

|

|

昔は学生たちが寝泊まりしてイスラム教を勉強していたそうです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

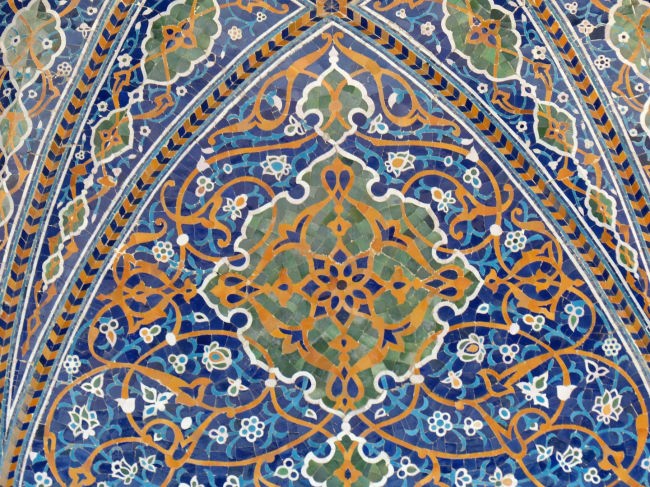

| お店の一つにタイルやさんがありました。この人たちは何代にもわたって、この建物の修復を仕事としているそうです。1階は売店、2階は寝室兼、作業場になっていました。上がってみるようにと言われたので、階段を上ってみました。かなり狭い場所で仕事をしていました。 いろいろな形をしたモザイクタイルの作り方をガイドさんが教えてくれました。 |

| 再び広場に出ると、現地の人が私たちを見つけ、一緒に写真を撮りたいとのこと、ついでに私のカメラでも撮ってもらいました。こちらを歩いていると、時々、一緒に写真を取りたいと言われます。珍しいことです。 |

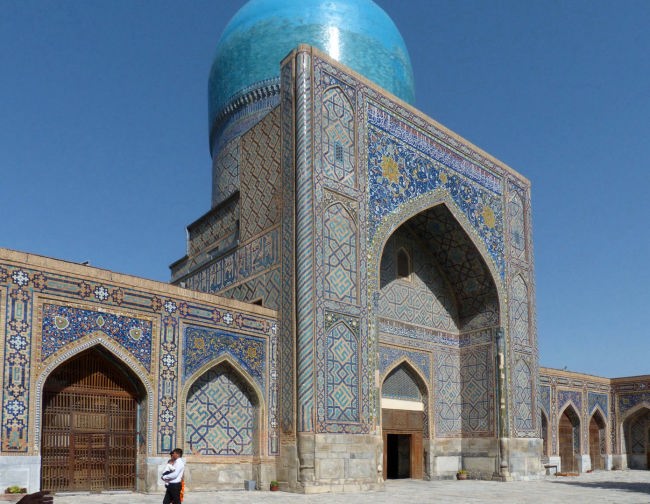

正面のティラカリ・メドレセの正面の写真です。

青いドームは、かってモスクとして使用されていました。金箔の礼拝堂として知られています。

|

|

|

|

|

|

ミナレットは垂直でなく少し傾いているのがあります。ドイツの技術者が土台からだいぶ修復したそうです。

倒れないように押さえている写真をガイドさんがうまく撮ってくれました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

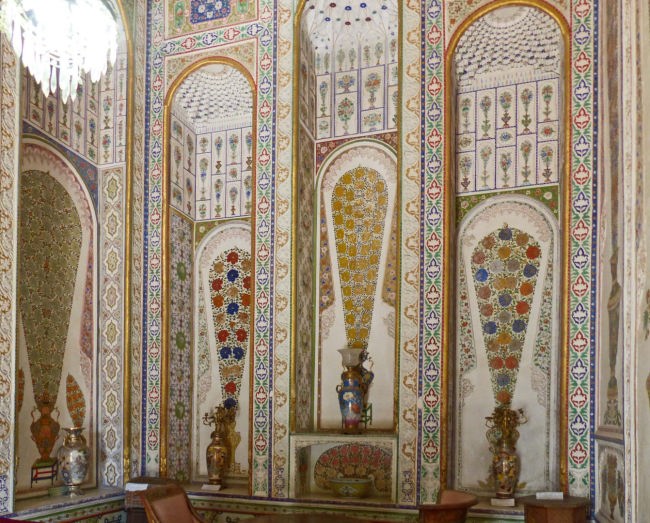

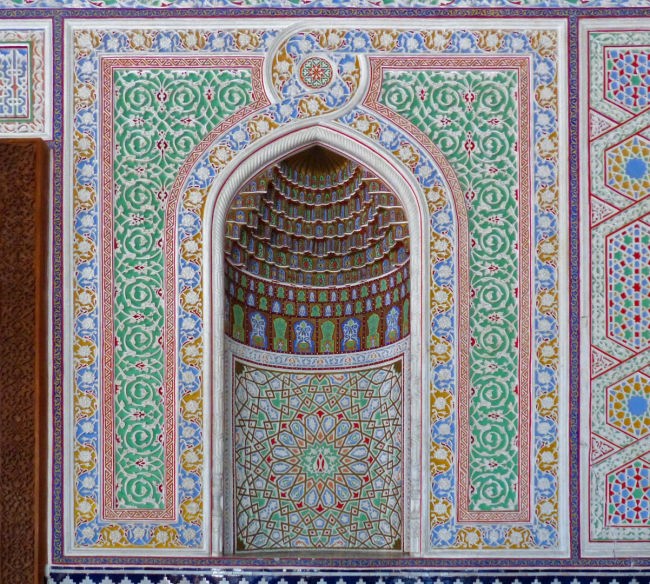

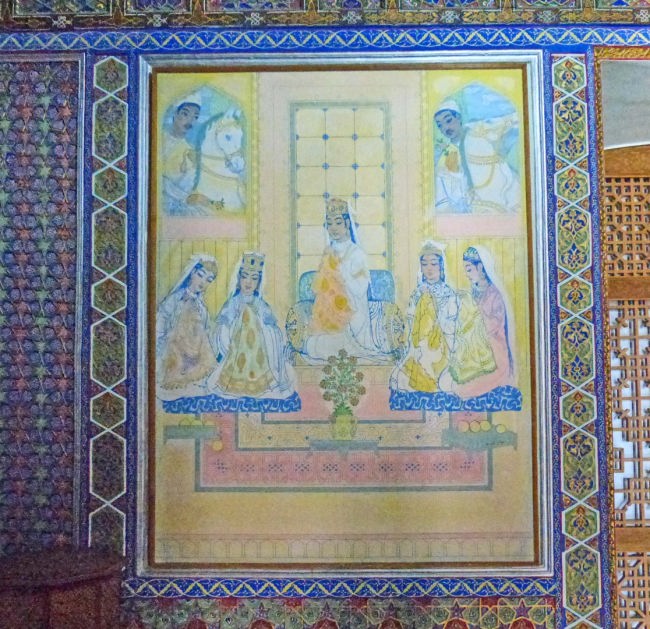

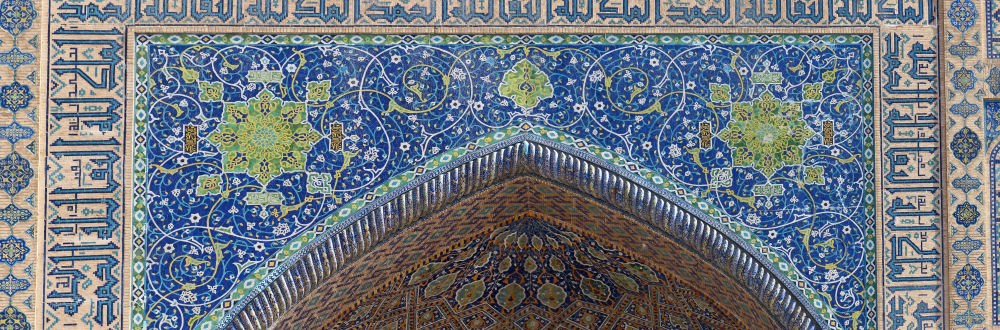

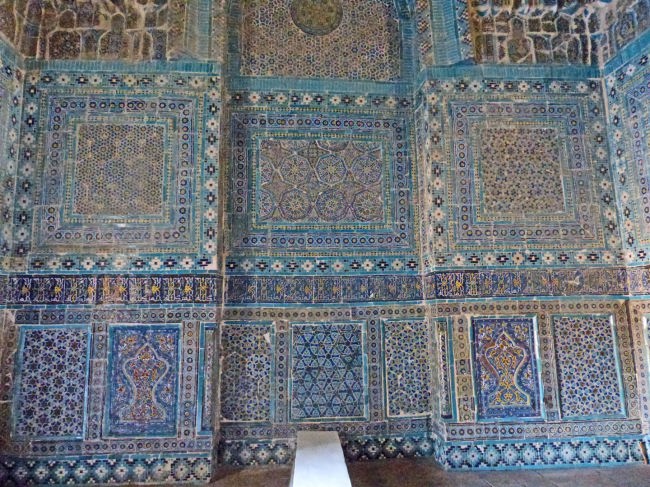

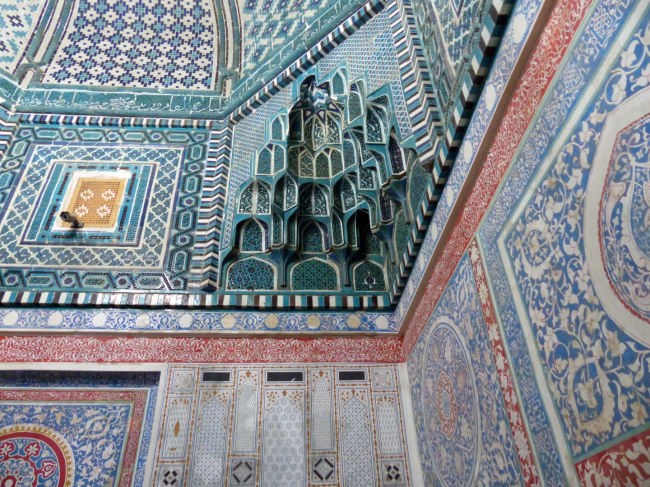

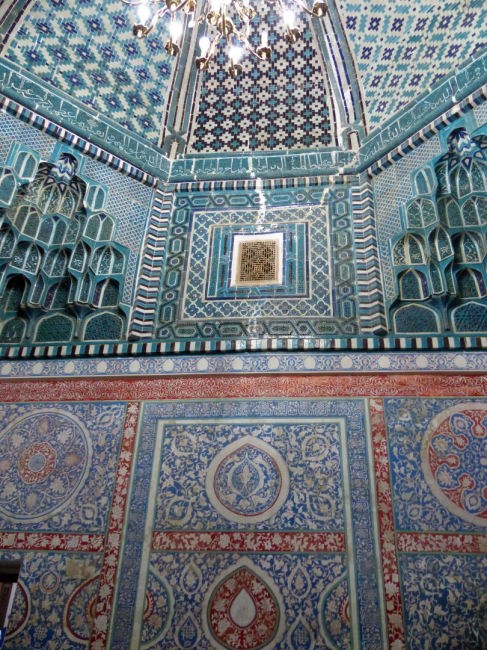

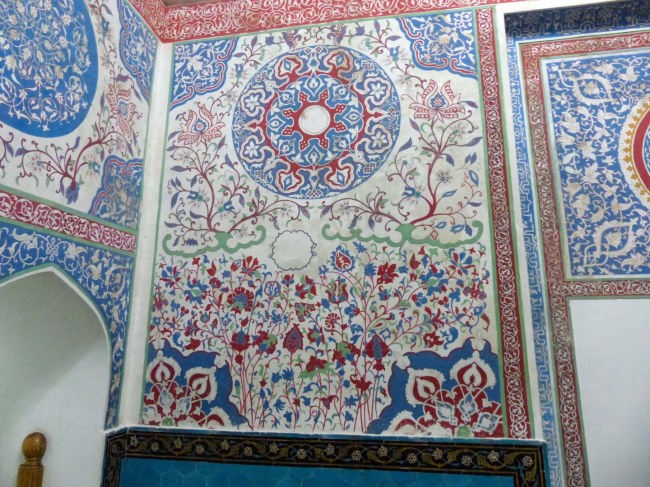

| イスラムの学校、ティラカリ・メドレセです。ティラカリとは金箔という意味です。 かってモスクとして使用されていたこの建物の中はかなり豪華な装飾がなされています。実はこの建物は70年前から修復がなされていて、全部の修復がいつ終わるかわからないそうです。壁一面に広がる金箔と青い色。言葉を失います。 |

天井に描かれているのはシルクロードの各地にみられる草模様、日本には中国から伝わり唐草模様として知られています。 草花のある場所には豊かな水があり、命が生まれます。乾燥した地の多いシルクロードでは、草模様が命の象徴のようです。 |

|

|

|

|

|

|

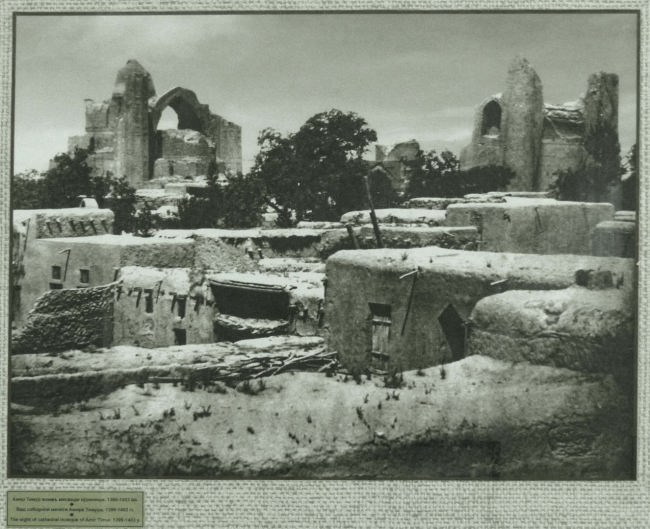

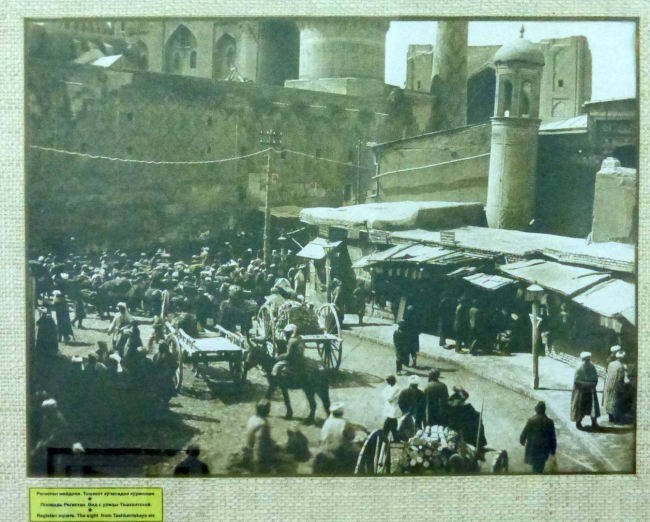

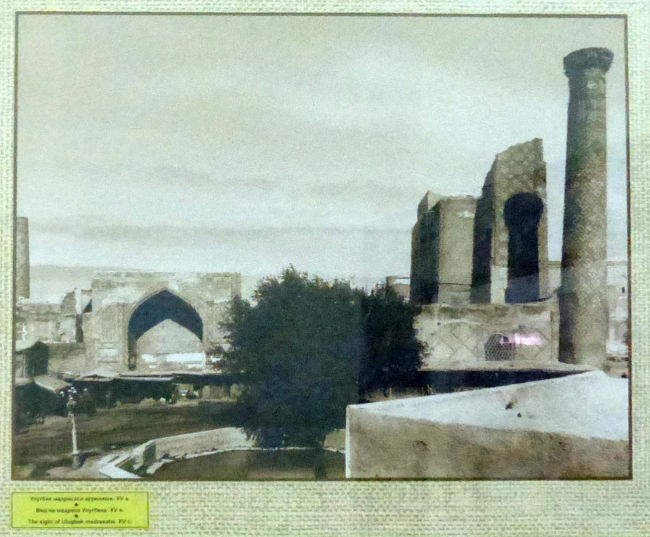

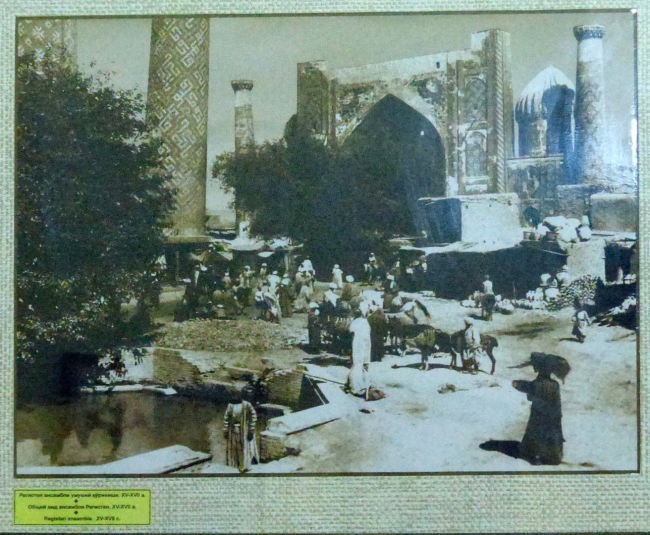

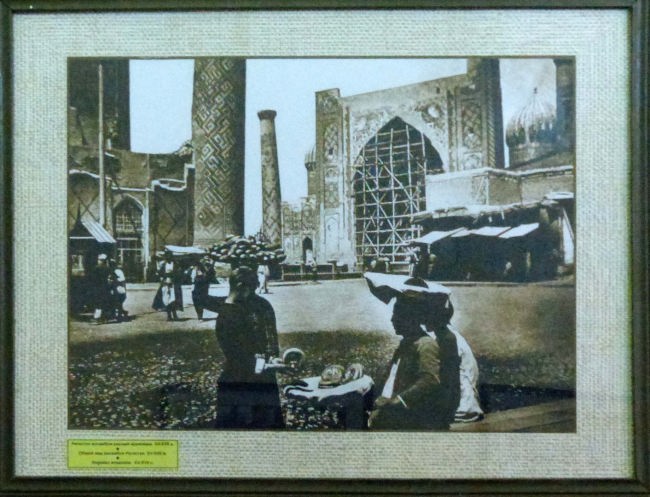

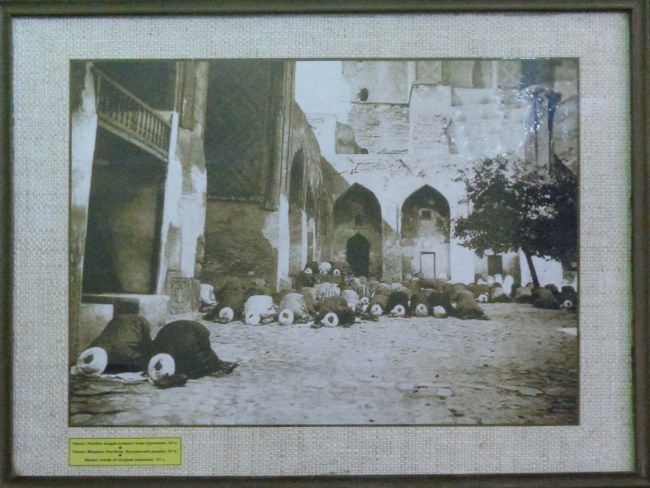

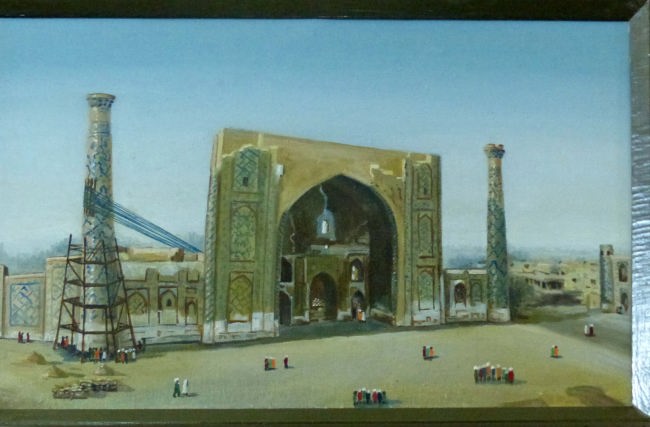

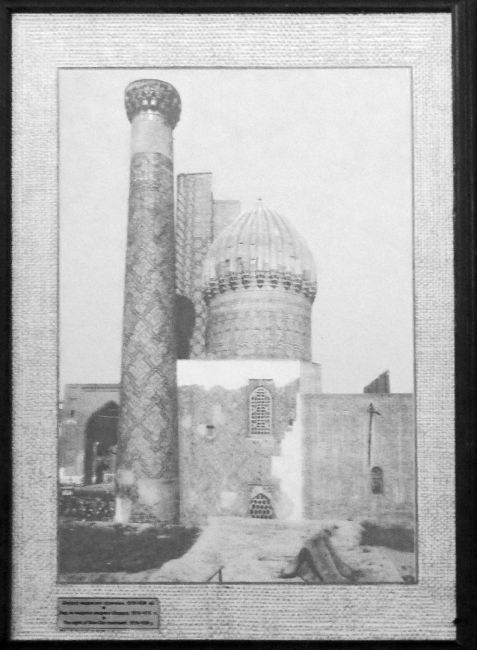

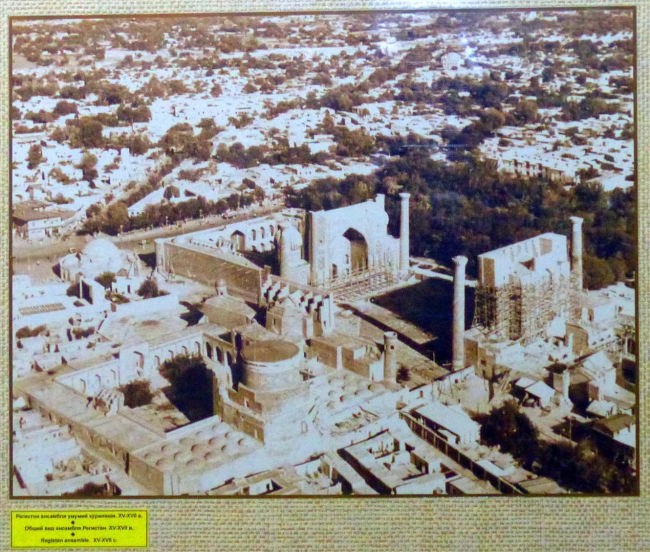

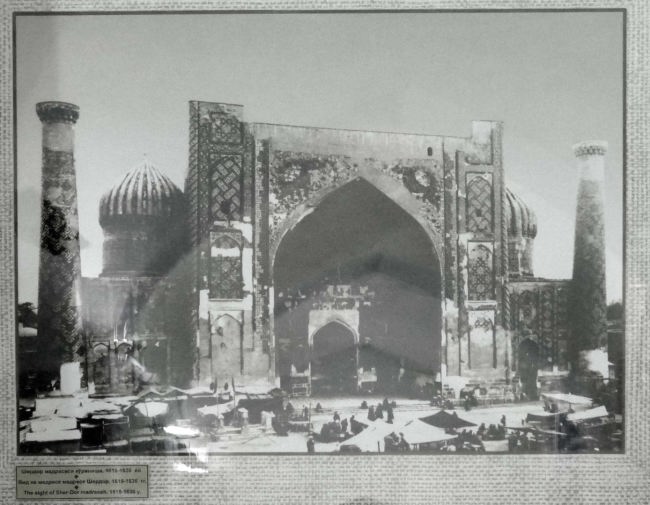

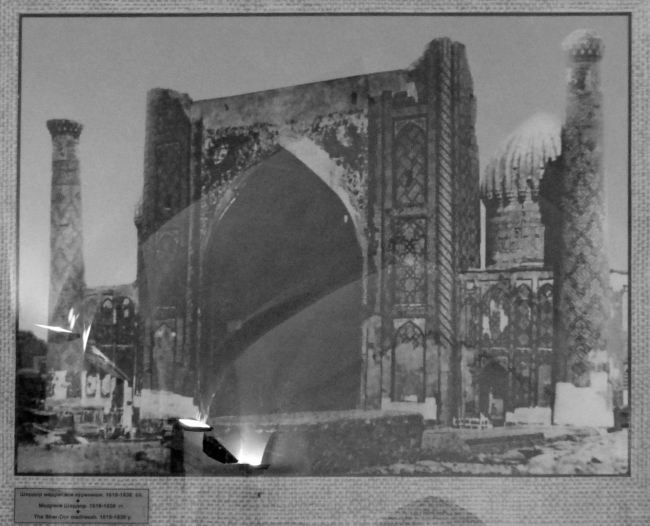

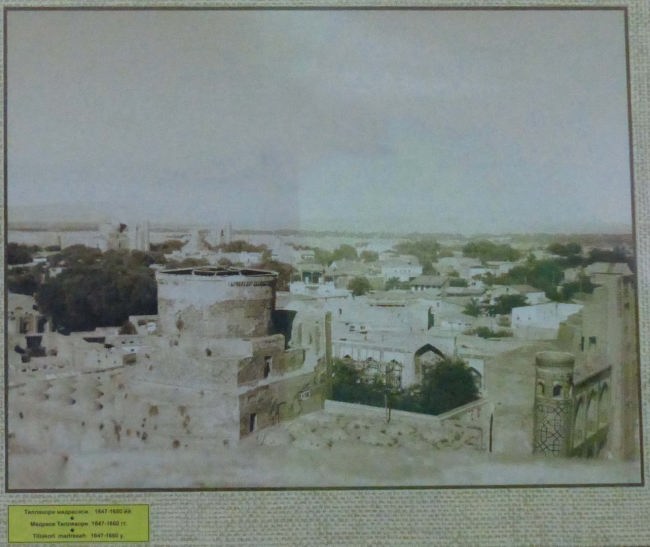

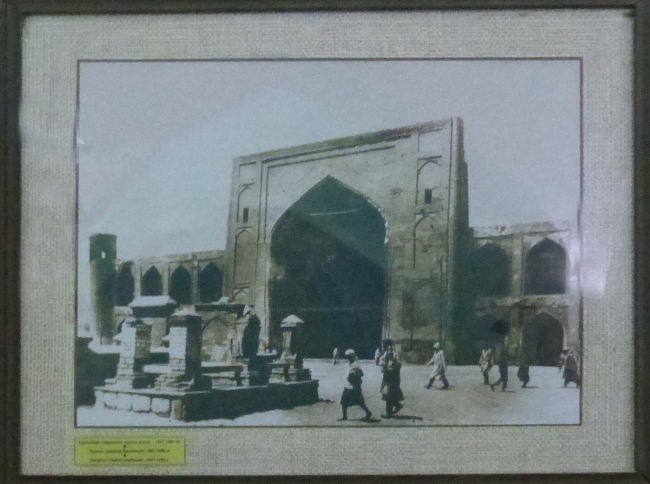

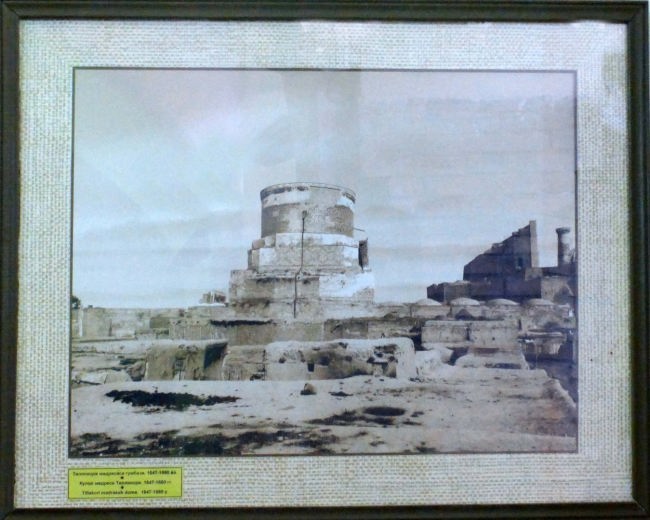

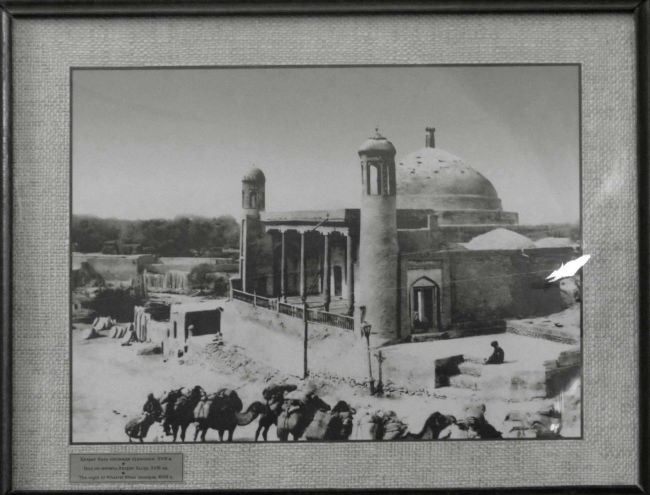

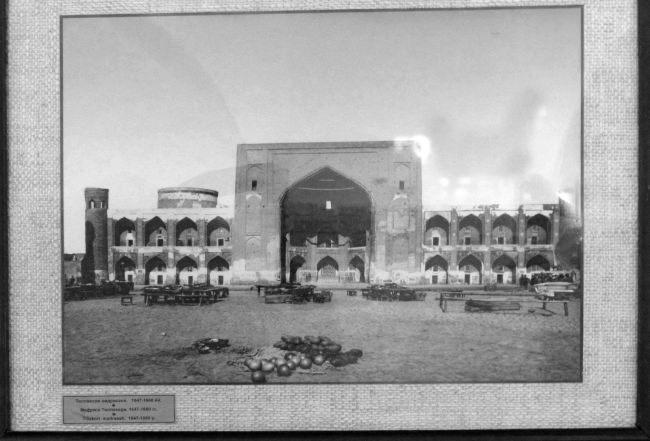

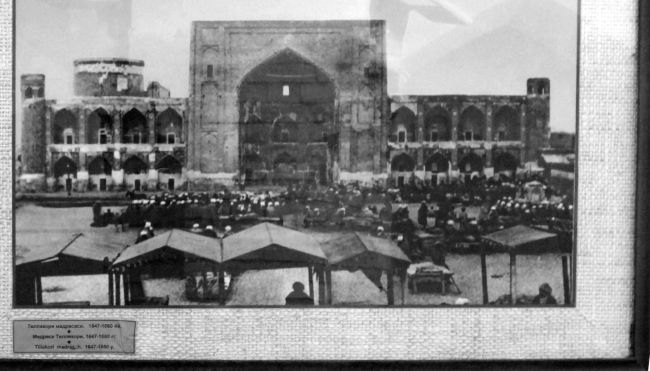

建物の一部は博物館になっており、修復前の写真が飾られていました。昔のシルクロードをしのばせる貴重な写真です。

また、中庭に出ました。

|

|

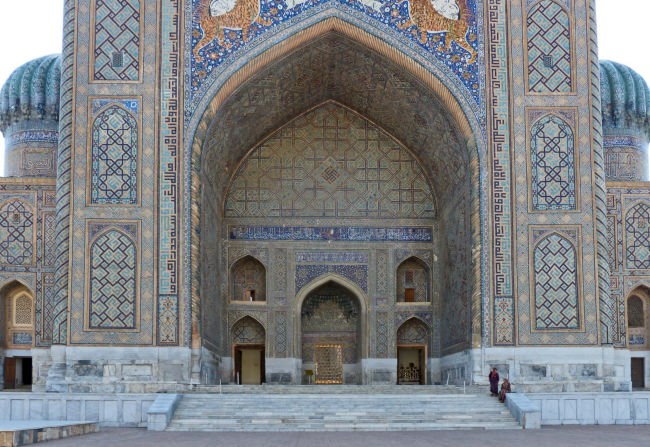

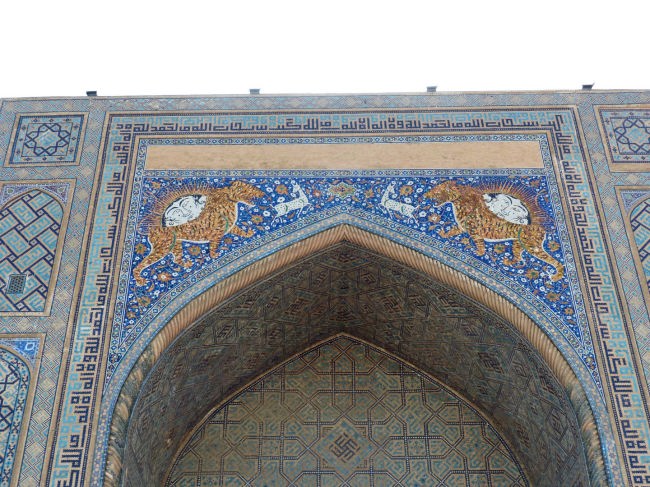

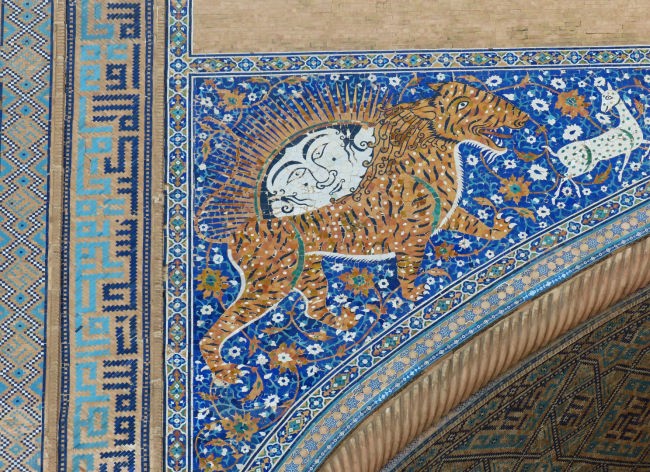

| 再び外に出ました。今度は東に立つシェルドル・メドレセです。、逆光のため、暗くなっています。この建物は17年の歳月をかけて作られ1636年に完成しています。 この建物がレギスタン広場でもっとも有名な建物です。実はイスラム教の教義では神様はもちろん、人や動物の絵を建物に書くのは禁止されています。 しかしこの絵は時の権力者が自分の威厳を誇示するためにタブーを破って書かせたものです。とても珍しい絵です。 この人物画は200スムの紙幣に描かれています。ウズベキスタンを代表する絵なのでしょう。 |

|

|

|

|

正面の門から中に入ります。

|

|

|

|

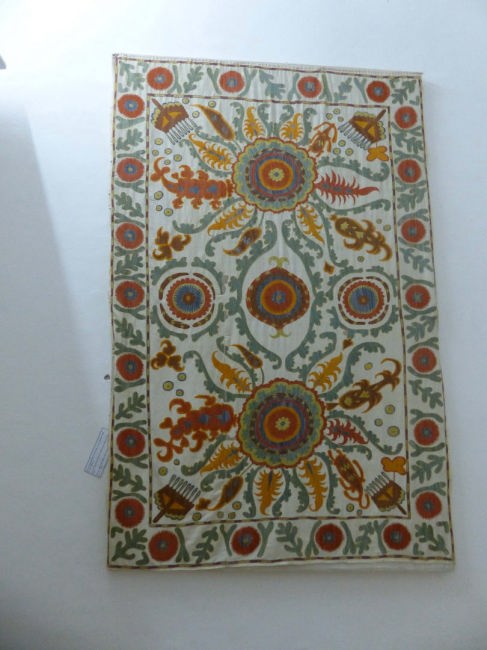

絨毯に刺繍をしている部屋がありました。伝統工芸を守るため、国からの補助があるそうです。観光資源としても適しています。

|

|

|

|

中庭に入ると外装の修復がなされていました。内装の修復も含めるとかなりの年月がかかりそうです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

レギスタン広場を一望できる写真ポイントです。記念に人物入りと無しの2枚を写真に収めました。

この後、ホテルに戻り昼食を取りシャワーを浴びひと眠りした後、午後4時ごろから再度観光開始です。

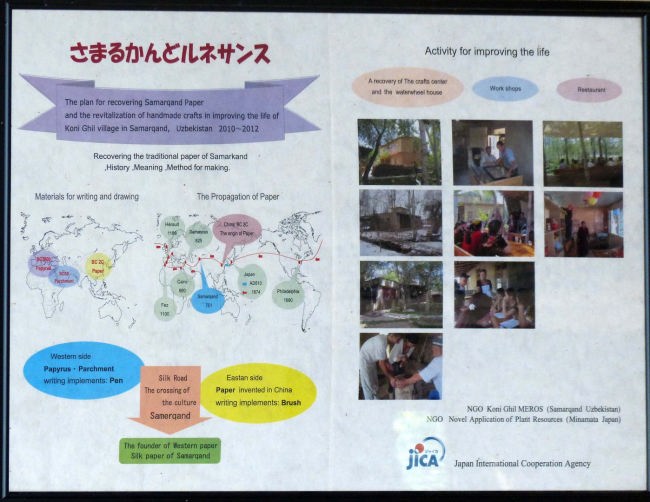

シルクペーパー工房

| この地域で紙づくりが始まったのは8世紀で、その技術は中国から伝わりました。豊かな水を使い水車を回して素材を潰し、その後水の中でかき混ぜます。この紙はサマルカンドペーパーと言われ上質な紙としてシルコロードの重要な交易品でした。 サマルカンドペーパーは19世紀に衰退し、その技術は失われてしまいました。今ここで使用されている技術は日本の紙職人が教えたものだそうです。 日本の技術支援プロジェクトによるものですが、桑の木などこの地でとれる素材を使用し、産業化を目指しています。そして新しいサマルカンドペーパーが生まれました。 シルクは桑の葉を食べるカイコから作られるので原料は同じだとして、ガイドさんはシルクペーパーと呼んでいました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

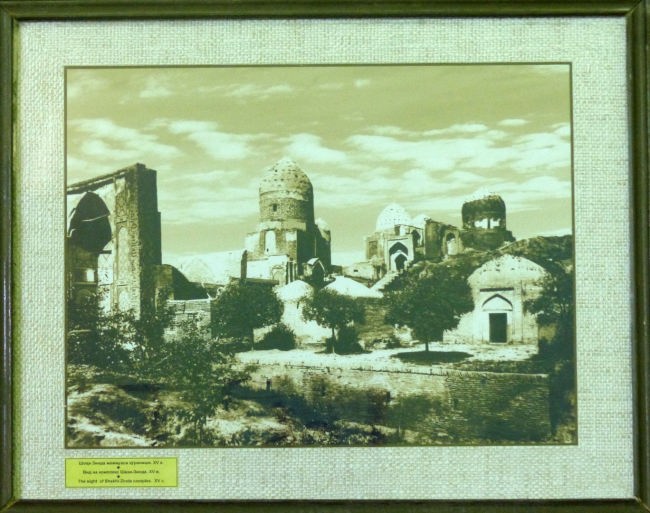

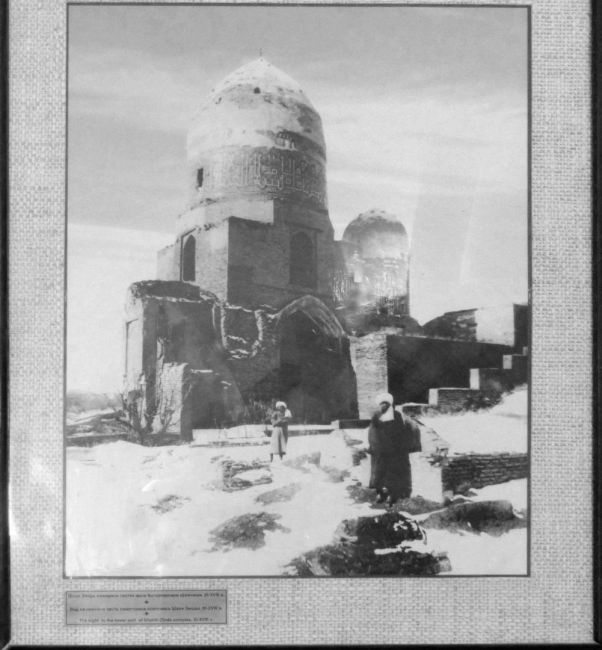

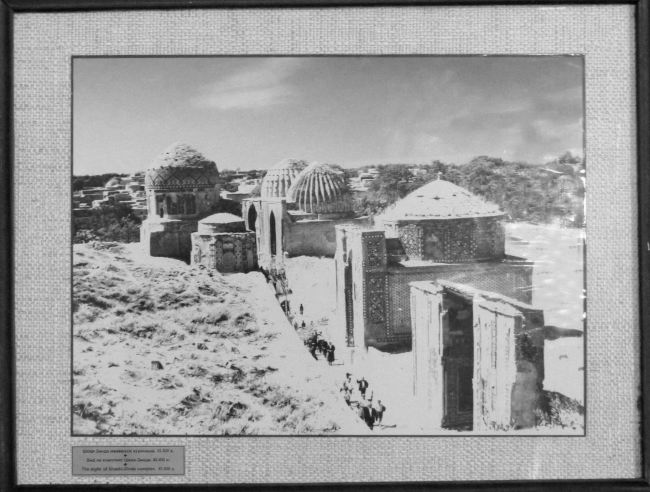

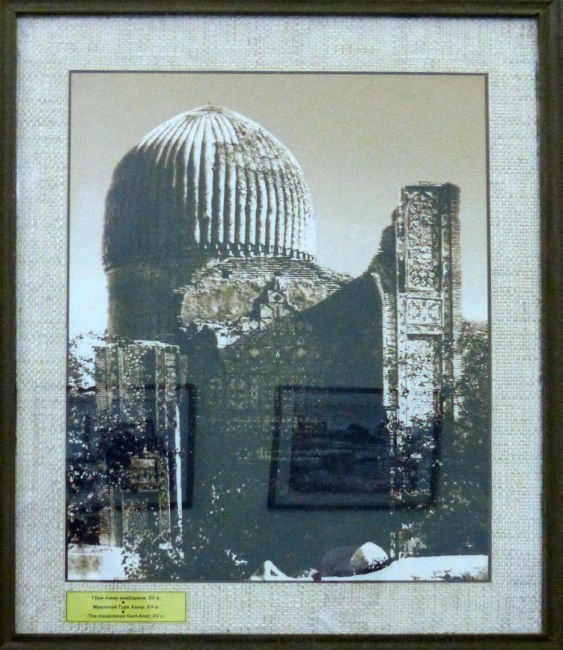

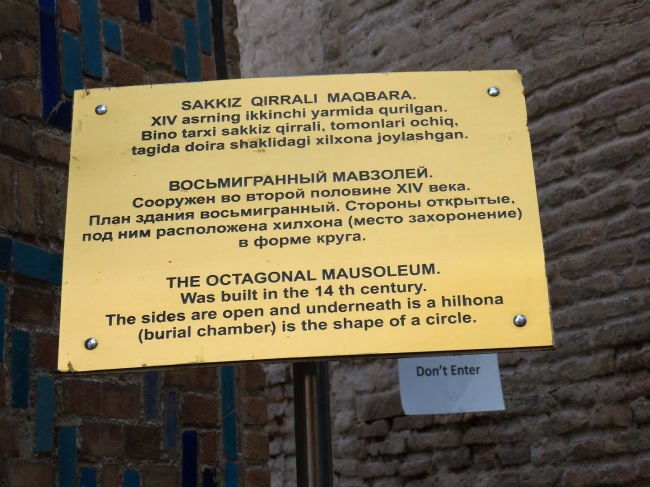

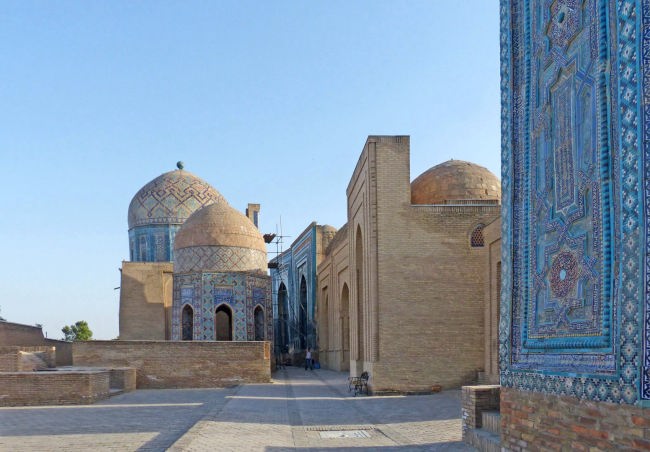

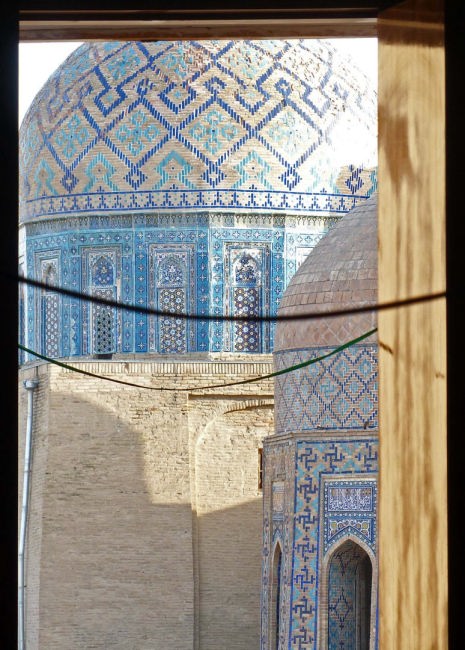

シャーヒ・ズィンダ廟

|

昨日行ったシアブスキー・バザールのすぐ近くにある霊廟群で、アフラースィヤーブの丘の一画にあります。 狭い坂を挟んでいくつもの廟が連なっており、ティムール一族の葬られています。 当初、伝説上の人物で、サマルカンドでイスラム教を教えた聖人が祀られていましたが、1370年から1405年にかけて20近い廟が建てられました。 今でもたくさんの巡礼者たちがこの霊廟を訪れます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

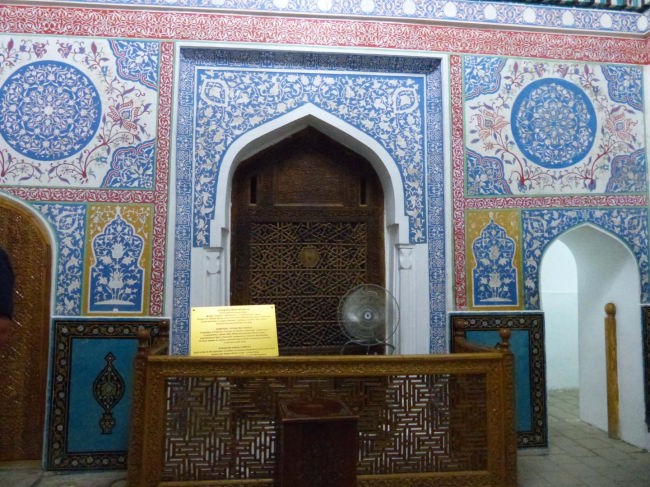

| 聖人が眠っている霊廟です。この霊廟の中にはコーランを読んでくれる聖職者が住んでいます。巡礼者が訪れるとコーランを唱えてくれるのだそうです。 |

|

|

|

|

霊廟群のほぼ中央です。この奥にもまだまだたくさんの廟があります。

|

|

|

|

|

|

さらに奥に進みます。これだけたくさんの廟があると、区別は困難です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| さらにこの上にはイスラム教徒の大きな墓地があります。 墓石には生前の肖像画が刻まれています。死んだ後なら肖像画を描くのも許されるのでしょうか。このような風習はもともとキリスト教徒のロシア人が持ち込んだものですが、イスラム教徒もそれを真似するようになったそうです。 |

|

|

|

|

|

|

ラマダーン

| 見学を終了し戻りだすと、たくさんの女性たちが登って来ました。今はイスラムのラマダーン中で明るいうちは食事を出来ないため、夕食前にみんなでここにお祈りに来て暗くなるころ家に帰り、その後食事を楽しむのだそうです。女性たちは女性たちで、男性たちは男性たちで集まりお祈りするのがイスラムの習慣だそうです。なお、今年のラマダーンは6月6日から7月5日までで、毎年11日ほど早まり、その時期は夏から春、冬、秋と変わってゆきますが、1周するには約33年かかり、一生の間に2回ほど同じ季節でのラマダーンになるそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

坂の途中にたくさんの女性たちが座っていました。 私たちを見つけると、ここに座って写真を撮れと言っています。 一枚撮ると、端の女性が私の横にも座って写真を撮れと身振りで言われ合計2枚撮りました。 どうもウズベキスタンの人は写真を撮ってもらうのが好きなようです。そして、その素朴さに感動です。 |

|

|

| 夕食は個人宅での家庭料理ですが、大変立派な庭と2階には立派なレストランがありました。家庭料理とうたっているためでしょうか、ウェーターは、中学生ぐらいの男性でした。料理は一般の食堂と同じでした。 |

|

|

|

レギスタン広場のライトアップ

| ホテルに戻り、一休みした後、9時ごろ、レギスタン広場まで歩いて行ってみました。約10分ぐらいでした。 観光客よりも一般市民が夕涼みを楽しんでいるようでした。 女学生が英語で話しかけてきました。家内と何か話をしているようです。聞いているときれいな英語を話します。毎日ここに来て、英語を話せそうな人を見つけると、英会話の勉強をするのだそうです。一応、お母さんも近くでも娘を見守っていました。 ライトアップされたモスクには感激でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

7日目 サマルカンドからタシュケントへ。

タシュケント観光後、夜行便で成田へ

| 朝の9時、今日は久しぶりに遅い出発です。タシュケントから出発する成田行きの夜行便に合わせて観光するためでしょう。サマルカンドからタシュケントへは休憩も入れて約6時間、330kmです。列車もありますが本数は非常に少なく、タクシーの相乗りが多いそうです。 タクシーはお客が4名そろうと出発するのだそうです。今はタクシーのほとんどの車にエアコンが付いていますが、5年ほど前から付くようになったそうで、付いていないとお客は乗らないそうです。バスも一日20本ぐらい運航しています。 かなりの悪路が続きます。ほとんど歩かないのにタシュケントに到着した時は、歩数計が3,000歩ぐらいになりました。車の振動に歩数計が動いてしまうようです。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ドライブインでトイレ休憩です。こちらでは本当にたくさんのスイカやさんがいろいろなところで店を開いています。おやつにお菓子が出てきました。かなり甘く、残念ながら一口食べただけでした。 |

|

|

|

|

|

|

|

国際幹線道路E39

|

サマルカンドとタシュケントの間は国際幹線道路E39で結ばれています。 地図をよく見ると、E39はカザフスタンの一部を通ります。 しかしそれはシルクロード時代からソ連時代までのこと。今は国境が作られ通れなくなっており、図の太線のところを通ります。 コウノトリの巣が見えました。 時々、国内でも集を変わるごとに検問所があり、橋には監視塔があります。 |

大きな川を渡ります。鉄塔にはコウノトリの巣がありました。

|

|

|

|

| 昼食はチャーハンです。こちらではお客が来るとチャーハンを出すのだそうです。チャーハンは最大のおもてなしのようです。確かに大変おいしいチャーハンでした。 |

|

|

|

|

|

|

午後3時過ぎ、タシュケントに到着です。

ウズベキスタン工芸博物館

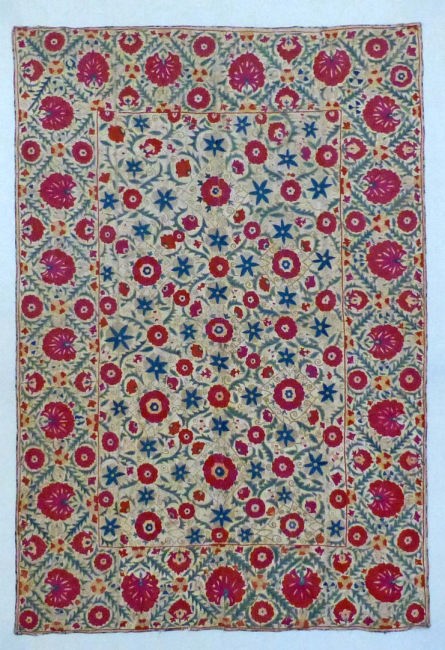

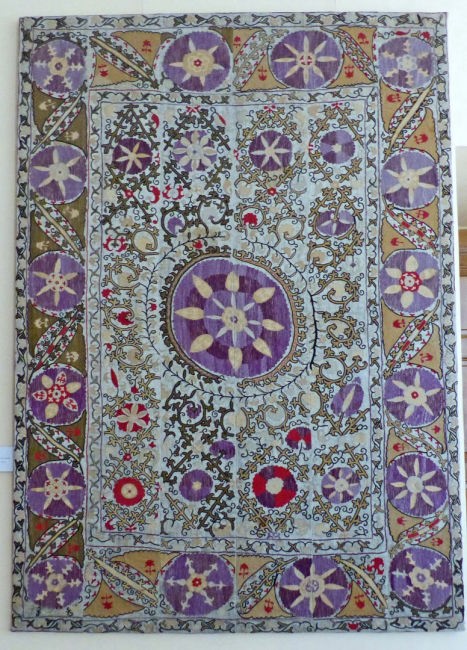

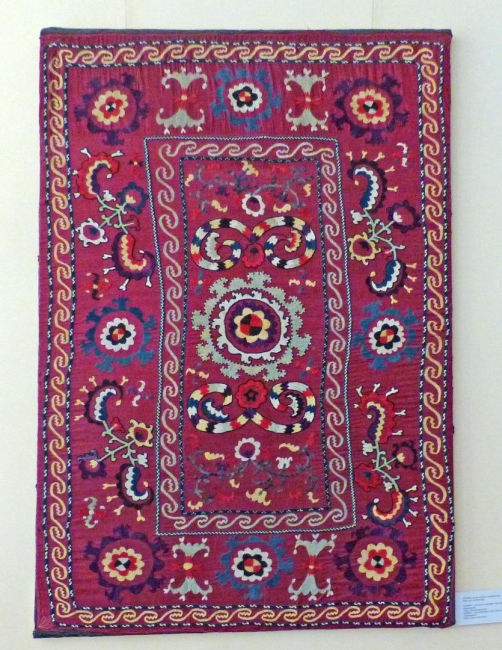

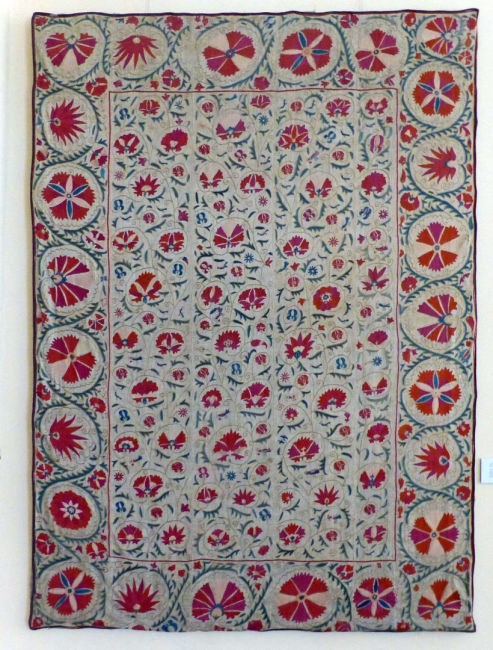

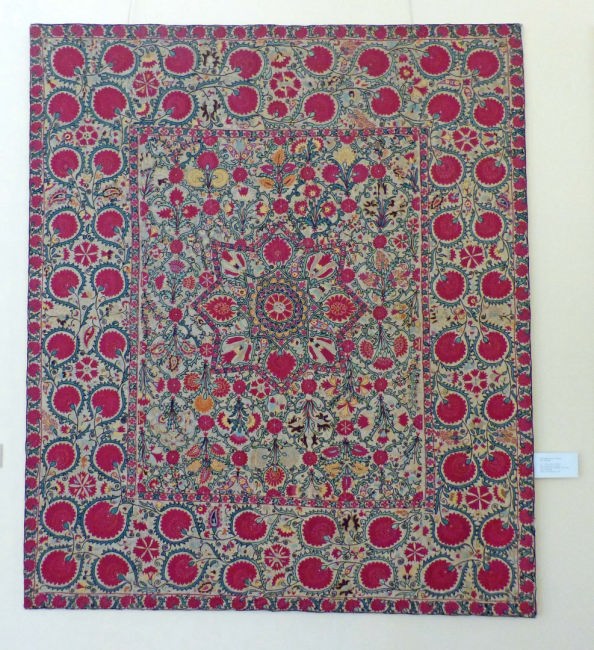

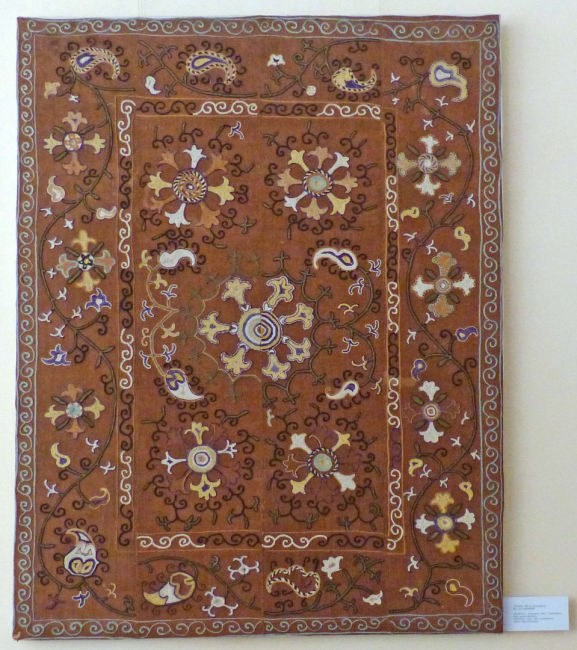

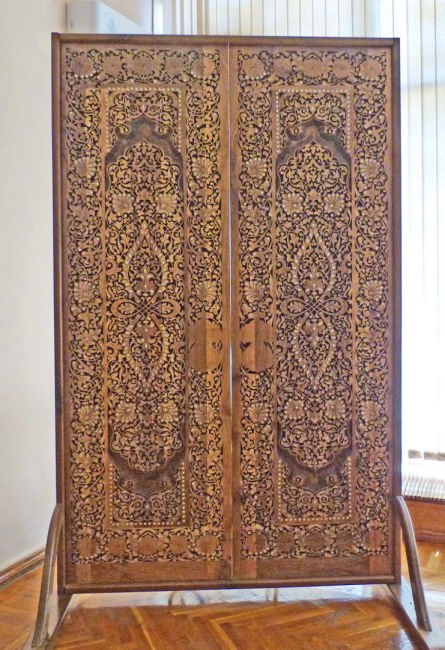

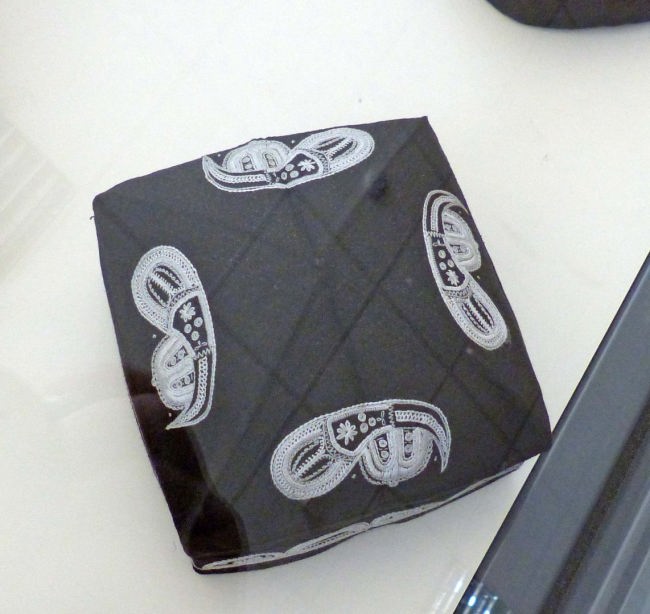

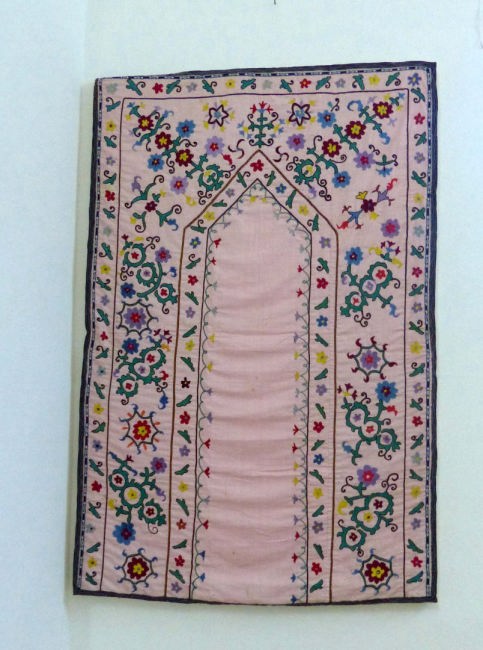

市の中心地にあります。帝政ロシア時代の公使の邸宅だったそうで、1907年に建てられています。ただし建物は地元の建築物だそうです。 刺繍は、地方ごとに特色のあるウズベキスタンの伝統工芸です。糸や生地に使われるのはシルク、シルクロードの歴史が残っています。色は木の根やなどから取り出したものだそうです。木の種類は非常にたくさんあり、その配合から、いろいろな色を作り出すとのことです。時にはサクランボや鉄、昆虫までも使用して刺繍の色を出すそうです。 たくさんの刺繍が作られた地区別に飾られていました。その他、陶器類や木工品も飾られていました。 日本の支援もあるようです。 |

| 日本人にとって悲劇でそして誇りにもなる劇場です。1947年に完成し、収容人数は1500名もあります。 1945年、日本の敗戦により当時満州にいた人たちはソ連に収容され、シベリアやモンゴル、ウズベキスタンなどの収容所に送られ、強制労働に従事させられました。そしてこの建物は日本人によって作られました。その後、1966年4月大地震がタシュケントを襲い、ほとんどの建物は崩れ去れましたが、この劇場だけは無傷だったそうです。 以来、ウズベキスタン人は日本人を尊敬するようになったそうです。 近くの電光掲示板には、気温が39℃と出ていました。日本にいてはなかなか経験できない気温です。暑いのですぐに日陰に入りたくなります。歩いている人はほとんどおりません。 |

|

|

|

|

|

|

バラク・ハーン・メドレセ(神学校)

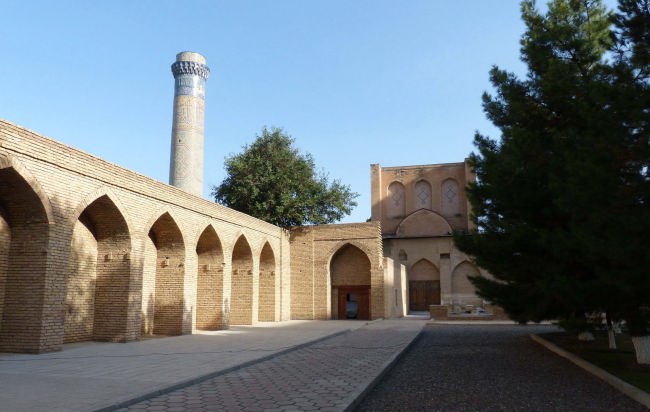

| 駐車場に車を停めると広大な広場が広がっています。あまりにも暑いので誰も歩いていません。 この神学校は16世紀に建てられ、ソ連時代からイスラムの本庁が置かれていました。しかし2007年からは使用されていなそうです。 |

|

|

|

ジュマ・モスク

| 16世紀に開かれたモスクですが、一番端にある部屋に入ると驚くほど大きなイスラム教の経典が置かれていました。世界に4冊しかない原本の一つで、ティムールがシリアのダマスカスから持ち帰ったそうです。現在はコーランの博物館になっています。たくさんの部屋があり、各国語に翻訳されたコーランなどの置かれていました。ここは写真禁止でした。 |

|

|

|

|

バラク・ハーン・メドレセに向かい合って建てられています。

|

|

|

|

|

|

チャールスゥ・バザール

ウズベキスタン最大のバザールです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 驚いたことに、いま見た二階建てのバザール以外にその数倍くらいの面積のバザールがあるそうです。歩くだけでも大変です。タシュケントの名物は下のようなパンだそうです。 成田行きの飛行機に乗ったとき、日本に勉強に行く学生たちがこのパンを手にもっていました。誰かへお土産なのでしょうか。 ガイドさんに勧められて蜂蜜を買いました。花によって値段が違うそうです。一番高価なものを買ったのですが、一瓶、わずか500円でした。ミツバチやさんはどれだけの手間をかけてこの蜜蜂を集めたのかと思うと、その苦労が思いやられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

バザールと地下鉄

|

タシュケントには3本の地下鉄があります。中央アジアで地下鉄があるのはタシュケントだけだそうです。 ガイドさんが観光ルートには入っていないがまだ時間があるので地下鉄に乗ってみようと案内してくれました。ここから地下鉄に乗り、途中乗り換えてホテルウズベキスタンのそばまで行きました。 |

ここから衣料品バザールを通ってモスクの方に向かいました。

|

|

|

|

|

|

|

ここでモスクを見学し、もう一度、洋服バザールを通り、地下鉄に向かいます。

|

|

|

|

|

|

|

| 地下鉄に乗るとき、道路から地下鉄の入り口の写真を撮ったら、警察官から警告され、カメラを没収すると言われました。まさか、道路から地下鉄の入り口を撮ってはいけないとは思っていませんでした。幸いデジカメなので、撮影した入り口の写真を警官の前で削除して許してもらいました。従って、当然ながら地下鉄のホームや車内は写真禁止でした。 地下鉄に乗ると、多少混んでいましたが、座っていた人が私たちに席を譲ってくれました。若い人への教育はかなり行き届いているようです。 地下鉄を出るとこホテルウズベキスタンの近くに出ました。車はここで待っていてくれました。 |

夕食

夕食は中華レストランでした。タシュケントにはちょっとした中華街があります。

今日はあまり歩かないのに食べてばかりいた感じで、ほとんど食べられませんでした。

|

|

| 食後、空港に行き、そこでガイドさんとお別れです。この空港は極めて厳重で、車は空港の入り口からかなり離れたとこに停まり、そこで荷物を下ろし、ガイドさんとお別れですが、別の係員が待っていて、空港に私たちの荷物を手で引きながら連れて行ってくれて、特別優遇の荷物検査場、身体検査ゲートを通り、また、特別優遇で他人を押しのけ航空会社の窓口に案内してくれました。そこで手荷物を預け航空券を受け取り、ここまで案内してくれた係員とお別れです。ここからは個人旅行の時と同じです。 ちょうど同じころ、トルコのイスタンブールの空港で、車による自爆テロがあったようです。この空港では、一般の人が車で空港に近づくことは出来ませんから、そのようなテロは起こりそうもありません。 |

| この便には若いウズベキスタン人がたくさん載っていました。家内が英語で問いかけると日本語で帰ってきました。日本へ技術実習に行くのだそうです。そのために日本語を勉強したようです。 実習生たちは団体のためもあり、飛行機の中央部部にびっしりと座っていましたが、飛行機の前方と後方はガラガラでした。 私は中央の3席を占有し、夜は足を延ばしてゆっくりと眠ることが出来ました。これほど空いている飛行機に乗ったのは数十年ぶりのことでした。 |

|

|

| 今回はガイドさんが私たちに付きっ切りのラッキーなツアーになりました。また、イスラム建築の素晴らしさに浸った一週間でもありました。 ガイドさんによると、このようなイスラム建築の原点はイランだそうです。残念ながらイランにはまだ行ったことがありません。近いうちにぜきイランに行ってみたくなりました。 |