ペルシャの風イラン8日間

| 2016年11月11日~18日 |

| 阪急トラピックス |

| 今年の7月、ウズベキスタンを訪れたのですが、ブルーモスクの美しさに圧倒されました。ガイドさんの話によると、そのルーツはイランとの事、行ってみたくなり、イランのツアーを探して申し込みました。 今回のツアーは成田からガイドさんが同行するシステムで、参加人員は合計11名と催行ぎりぎりの人数でした。内訳はご夫婦が3組、単独の女性が3名、男性が2名でした。 友人にイランに行くというと、必ず、危険ではないかと言われますが、世界的に見てもかなり安全な国にランクされており、少なくとも、フランス、イタリア、ドイツなどよりは安全です。もちろんブラジルよりもはるかに安全です。 核開発に関する問題が良く放送され、国際的非難も受けることが多いので、それがイランのイメージを悪くしているようです。 イランへ何しに行くのかともよく聞かれます。その時、日本の京都や奈良に行くのと同じだよ、というと納得してもらえます。 女性はヘジャーブの着用が法律で決められ、何かと女性への偏見が多い国と思われがちですが、大学への進学率は女性の方が多くなっています。また、その進学率は日本を上回っています。その上、男性の医師は女性を診ることが出来ないため、医者の7割は女性になっています。教育における男女差は、男性に対する防衛技術教育だけで、それ以外はすべて同等です。教育レベルが高くなった現在、女性の発言が高くなり、ヘジャーブ着用の義務に対する反対意見が議論されるようになっているそうです。 なお、今の副大統領は女性です。 第二次世界大戦以前からイギリスはイランの石油の利権を独占しており、戦後もそれが続いていました。それに対し、モハンマド・モサッデクは石油の利権をイランに取り戻そうと運動を開始し、1951年、民主的な選挙により首相に選任されます。モサッデクは宗教色のない民主主義者で、直ちに公約を実行しますが、それに猛反発したイギリスやアメリカは国際石油資本(メジャー)の力により、国際市場から締め出してしまいます。石油を輸出できなくなったイランは財政難に陥り、国民は窮地に陥ります。そして反政府運動が活発化し、イギリスは豊富な資金を反政府運動家に与え、1953年クーデターを起こし、モサッデクを失脚させ、再び王政が復活します。モサッデク政権はわずか2年で終わり、その政権に居た多くの人は捕えられ、死刑や牢獄に入れられました。モサッデクは牢獄から出た後も自宅に軟禁され、そこで死去します。 新たに王になったパーレビは、アメリカからの援助により贅沢三昧の暮らしをしながら、西洋化を進めるとともにアメリカからの助言により農地を地主から取り上げ農民に渡すなどの農地改革を行います。しかし、王の権力を守るため秘密警察を組織し、拷問と恐怖の政治を作り上げてゆきました。国王の政策に危機感をもった従来からの保守的なイスラーム・シーアの宗教家たちや多くの国民は激怒し、内戦を起こし、1979年、パーレビ国王を追放します。 フランスに亡命していたホメイニ氏が国民の絶大な歓迎の元、イランに戻ってきますが、国民が目にしたのは国王側にいた人たちへの報復と粛清でした。革命の翌年、イランの疲弊を目にしたイラクは戦争を仕掛けます。この戦争はその後15年も続き、両国はさらに疲弊して行きました。 イランといえば、たくさんのキーワードが思いつきます。思いつくままに書いてみますと、ペルシャ、絨毯、猫、アラビアンナイト(千一夜物語)、石油大国、イラン・イスラム革命、ヘジャーブ着用、シーア派、禁酒、イラン高原、カナート(地下用水路) イランイラク戦争、アメリカ大使館襲撃事件、最高指導者、ホメイニ師、パーレビ国王、核開発疑惑、経済封鎖、薔薇、などなどです。 |

|

イランの国旗 この国旗はイラン革命の翌年の1980年7月29日に制定されています。 中央にはイランの国章が描かれ、上の緑はイスラム教を、白は平和を、赤色は勇敢さを象徴しています。白帯の上下には文字が描かれています。イラン・イスラム革命が帝政を打倒したことに関する内容だそうです。 |

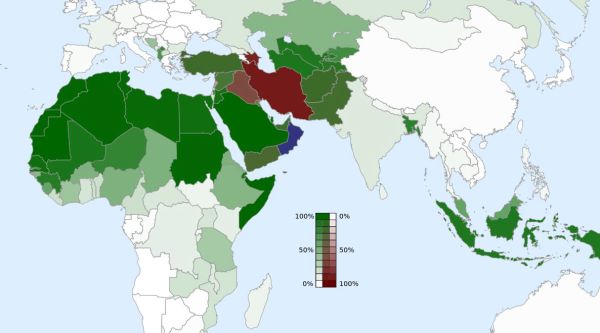

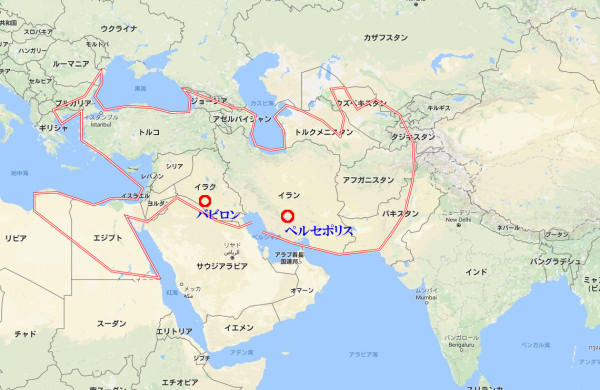

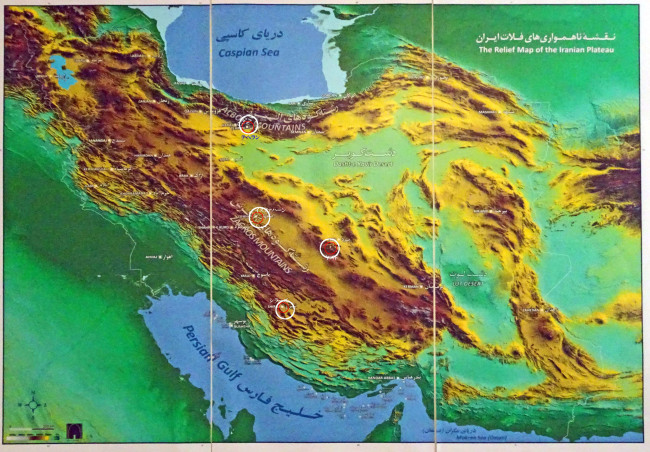

| イランの正式国名は、イラン・イスラム共和国ですが、通常はイランと言われています。 北は海面よりも低く、出口のないカスピ海に面し、南はペルシャ湾に面しています。しかし、国土の多くは標高が1000mを超える高原にあります。 国土面積は日本の約4.5倍もあり、世界では17位にある大国です。 ただし、東には紛争の絶えないアフガニスタンやパキスタンと国境を接し、西にはISと戦争中のイラクやクルド人とで紛争しているトルコにも接しています。そのため、国内の治安維持にはそうとう厳しいものがあり、お陰で、泥棒やスリ、強盗などは非常に少ないのも特徴です。女性のヘジャーブ着用を監視している人も居るそうですが、そういう監視員が居ることもスリなどを少なくしているのかも知れません。 GDPは日本の1割弱で、世界では28位に位置しています。 経済の柱は原油の生産ですが、世界では第7位で、最大の生産国であるサウジアラビアやアメリカの約3割に当たります。 日本の原油輸入先の最大はサウジアラビアですが、イランからも全体の5%を輸入しています。国際的経済制裁により、イランからの原油輸入を日本は徐々に減らしています。。 国境があまりにも長いので、無法入国者も多いそうですが、その取り締まりも厳格なようです。とにかく旅行していると、検問所がたくさんあります。ただし、私たち観光バスが検問で停車させられたことはありませんでした。 核開発に対するイラン制裁解除が今年の1月合意されましたが、あまりうまく行っていないようです。テレビを見ていると、イランでは「アメリカに死を」、「イスラエルに死を」と叫びながらのデモが今でも行われていますし、トランプ次期大統領は経済制裁を続けると表明しています。お互いに相手をほとんど信頼していないのが実態のようです。ただし、ヨーロッパ諸国との取引は増えているようです。なお、アメリカとイランとの核開発に関する制裁解除の様子はNHKが2016年10月20日に放送したBSドキュメンタリー、オバマのホワイトハウス「失敗は許されない」で詳しく述べられています。 |

|

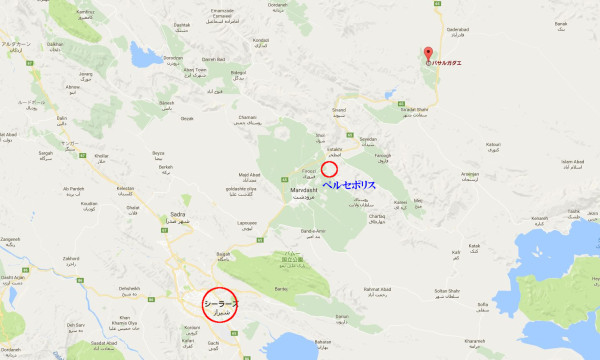

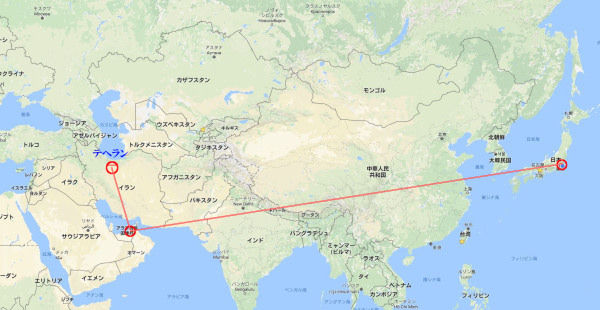

今回の旅は、テヘランで1泊し、飛行機でシーラーズに行き、そこからは大型の観光バスをずっと使用してテヘランまで戻るものです。 シーラーズで1泊、ヤズドで1泊、イスファハーンで2泊します。 現地のガイドさんによると、イラン北部のタブリーズも観光の名所なので、次回はぜひタブリーズにも行ってくださいと言っていました。 タブリーズは左上、猫の頭の辺りにあります。 なお、国土の1/4は砂漠です。 |

|

イランの地図ですが、イラン考古学博物館に飾られていたものです。 この地図に今回の訪問地を書き入れてみました。 テヘランの北には4000m級の峰々が連なるアルボルズ山脈が横たわり、イスファハーンやシラーズはイラン西部のザグロス山脈の中にあります。 ザグロス山脈の最高峰はザルド山でその標高は4,548mもあります。 |

| 権力の館を考える 今年度の放送大学の講座の中に、東京大学名誉教授の御厨貴先生による 「権力の館を考える」 がありました。全15回にわたる講義ですが、そのうちの11回は、日本の戦前、戦後の権力者たちを講義に取り上げていますが、第12回日はアジアにおける権力の館について、そして第13回にはイランのペルセポリスを、第14回にはイランのイスファハーンを取り上げています。ここではこれらも参考にしていますが、全世界を対象にした権力の館の講義にも関わらず、イランが2回も取り上げられているのは驚きでした。なお、イランに関する講義は放送大学教授高橋和夫先生でした。その講義ではパーレビ国王の失脚やイランイスラム革命に関しても述べられていました。 |

| 観光内容 | 宿泊地 | 歩数 | |

| 1日目 | 成田空港出発 | 機中泊 | 3,458 |

| 2日目 | テヘラン到着。市内観光 | テヘラン | 9,790 |

| 3日目 | 早朝、飛行機でシラーズへ。着後、市内観光 | シラーズ | 11,086 |

| 4日目 | ペルセポリス観光後、ヤズドへ | ヤズド | 12,769 |

| 5日目 | ヤズド観光後、イスファハーンへ | イスファハーン | 12,165 |

| 6日目 | イスファハーン終日観光 | イスファハーン | 17,389 |

| 7日目 | イスファハーンからテヘラン空港へ、その後、ドバイへ | 機中泊 | 13,608 |

| 8日目 | ドバイから成田空港へ | 2,178 |

|

成田からドバイを経由しテヘランへ向かいます。 行きも帰りも同じルートで、すべてエミレーツ航空を使用しました。 |

|

成田空港、午後10:00発のエミレーツ航空でドバイ経由、テヘランへ出発です。 成田からドバイまでの飛行時間は11時間50分で、到着は午前4時50分です。 |

2日目(土) テヘラン到着後、テヘラン市内観光

ドバイ到着は午前4時50分、テヘラン行きの出発は午前7時50分で、乗り継ぎ時間は約3時間です。

ドバイ名物の巨大なエレベーターです。もう、何度か使用したので覚えています。

イランへ到着

| テヘラン到着は午前9時40分でした。 女性は皆さん、機内で用意したのでしょうか、ヘジャブ(スカーフ)で髪を覆っていました。 また、イランに入るとお酒を飲めないので、まだ、朝なのですが、飛行機の中でお酒を飲んでる方もおりました。無料で飲めるのでついつい飲んでしまうのでしょう イラン入国時の手荷物差は厳格でお酒の持ち込みなども調べらると聞いていましたが、私たちグループに対しては別のルートで案内され検査は全くありませんでした。ちょっと拍子抜けでした。私たちグループ以外の個人旅行者はトランクを開け調べられていました。 このところ、お酒の飲み過ぎで自分はアル中ではないかと心配していましたが、イラン滞在中はお酒を飲みたいとは一度も思いませんでした。飲めないと分かっていれば特に飲もうと思わないことを発見しました。ただし、楽しみの一つが減ったことは確かです。 |

|

|

イランの通貨

| イランの通貨は2012年、大幅に下落し、その下落率は50%にも達しましたが、それ以降はほぼ安定しているようです。 現在のレートは現地ガイドさんとの交換比率ですが1US$が3万レアルでした。20US$を交換すると、50万レアル札1枚と10万レアル札1枚をくれました。丸の多さが、過去、いかにインフレがひどかったかを示していますが、50万レアル札の大きさは10万レアル札より少し小さくなっていました. もっとも、イランではお酒を飲めないので、お土産を買わなければ現地通貨の必要は全くありません。飲料水も、ホテルでの無料のペットボトルと、毎日配られるバス内でのペットボトルで十分でした。 |

|

|

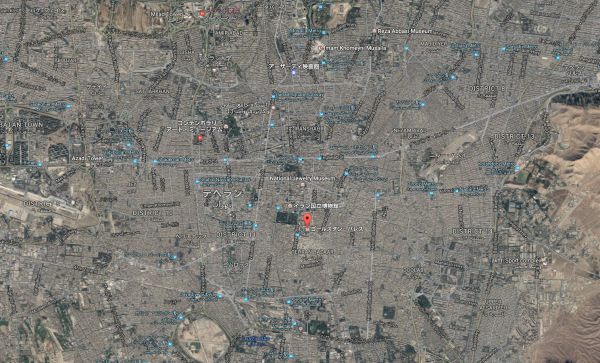

テヘラン (イランの首都)

ホメイニ廟

| テヘラン空港から市内に向かう途中に立ち寄ったのがホメイニ廟でした。ただし、道路際に停まっただけなので中の様子は全くわかりません。 |

|

ここからは青いモスクと4本のミナレットが見えます。 |

|

|

| 下の写真はインターネット検索によるものです。かなり立派な廟で、現在も建築中であることがわかります。 この廟の建設はホメイニ師が亡くなった1989年6月3日に開始され、1995年に亡くなった2番目の息子も奉られているそうです。 |

| バスの窓から見ると、このような旗や黒いハンケチを吊った風景が良く見られます。3本のイランの国旗を挟んで別な旗が立てられています。 |

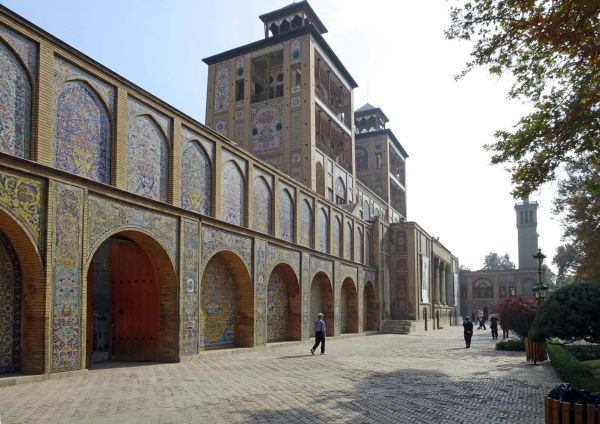

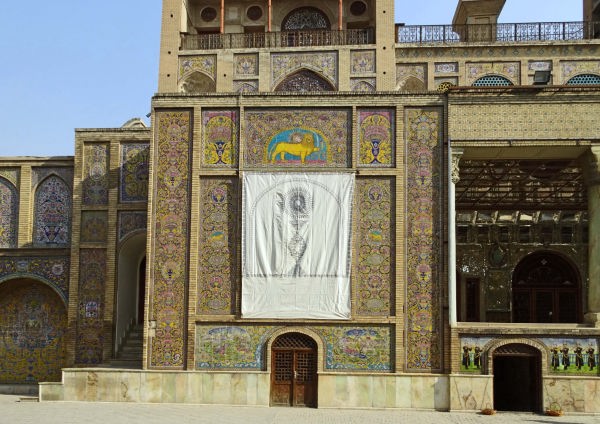

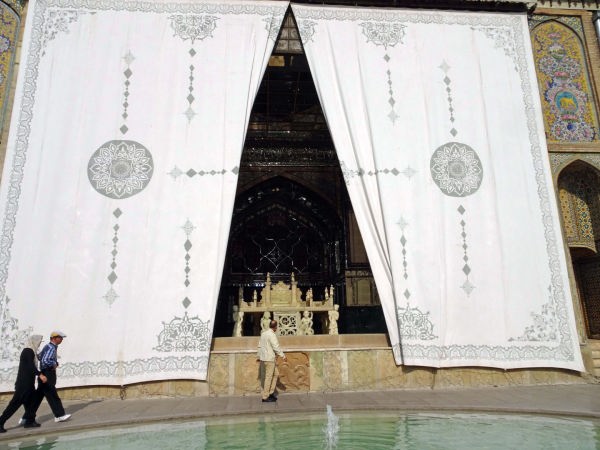

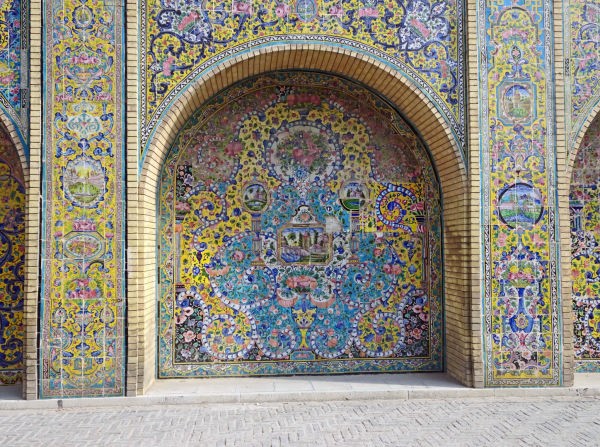

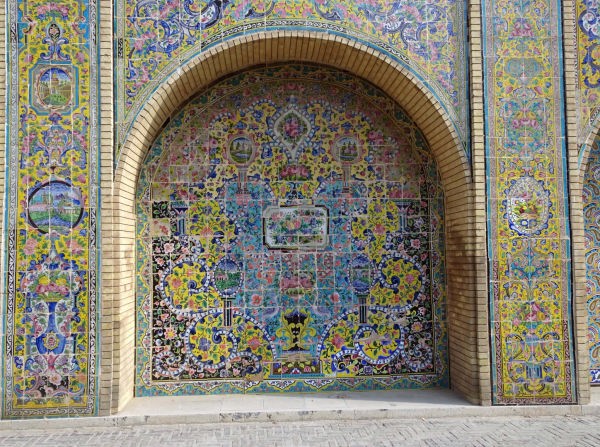

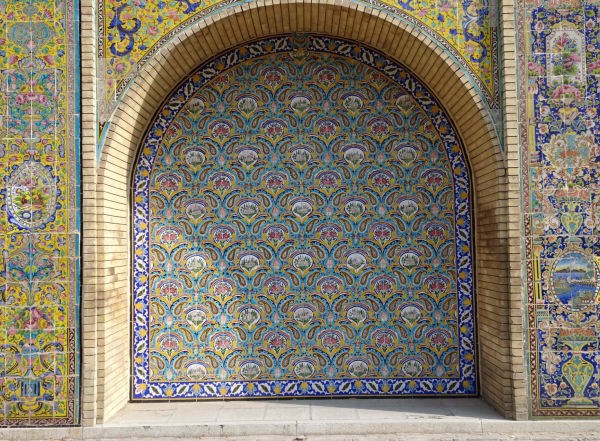

ゴレスターン宮殿(世界遺産)

| 2,500年にわたってこの国を治めてきた王たちはシャーと呼ばれていました。このゴレスターン宮殿には、かって歴代の王(シャー)が住んでいました。ここには8つの建築物と大きな庭園があります。 国王が居なくなった現在、この宮殿全体が1つの博物館となっており、2013年に世界遺産に登録されました。 このゴレスターン宮殿は、ガージャール朝の王宮として建てられ、パフラヴィー朝の時代(1925-1979)まで少しずつ建て増しされ、戴冠式など王家のレセプションの場として使用されていました。 幾つかの鏡の間があり、鏡の宮殿とも呼ばれています。ゴレスターンは「花のある場所」を意味しています。とにかく非常に広く、どこを歩いているのか全く分からなくなりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ここにも鏡の間がありました。このような鏡の模様はインドから来たそうです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

庭園がいろいろな所に作られています。

|

|

|

|

昼食

| 今日の朝食はドバイ到着前で、また、テヘラン到着前の飛行機でも朝食が出たので、昼食は午後1時ごろでした。まだ、おなかが空きません |

イラン考古学博物館

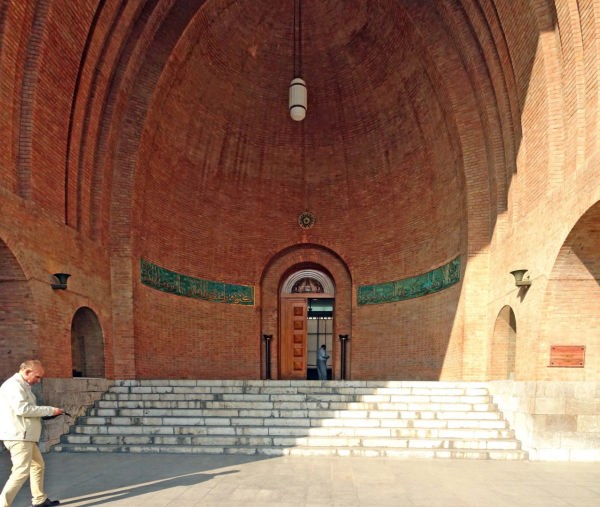

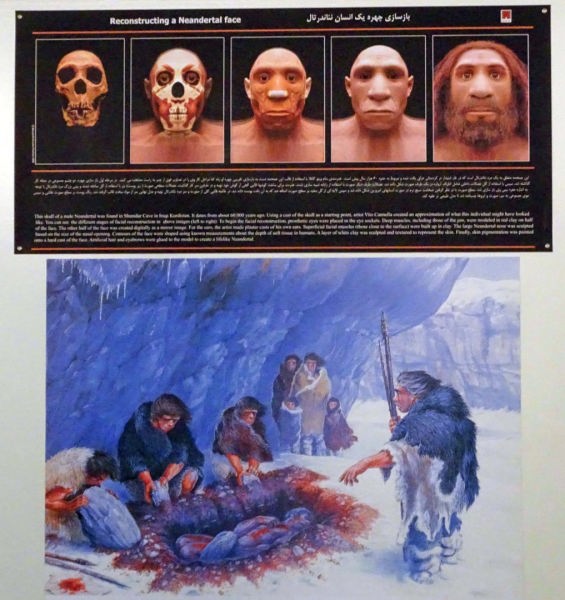

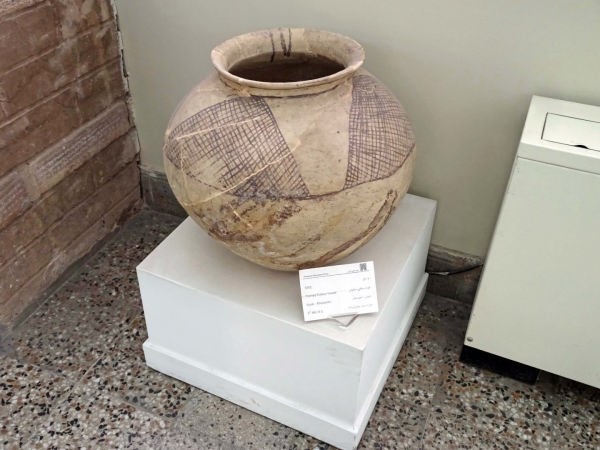

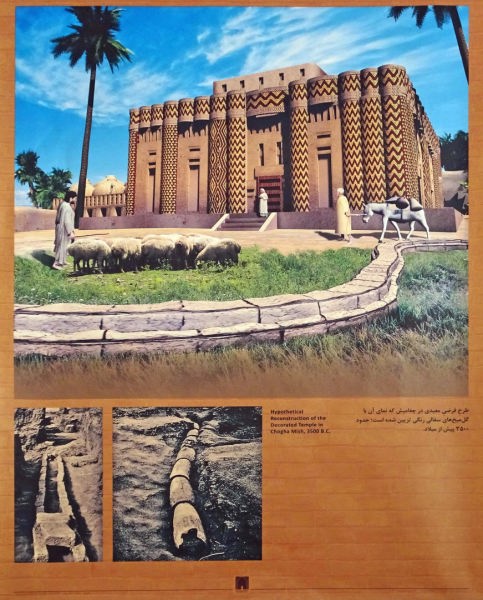

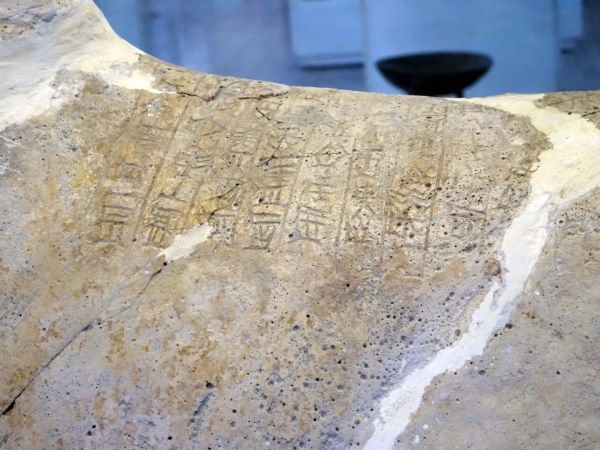

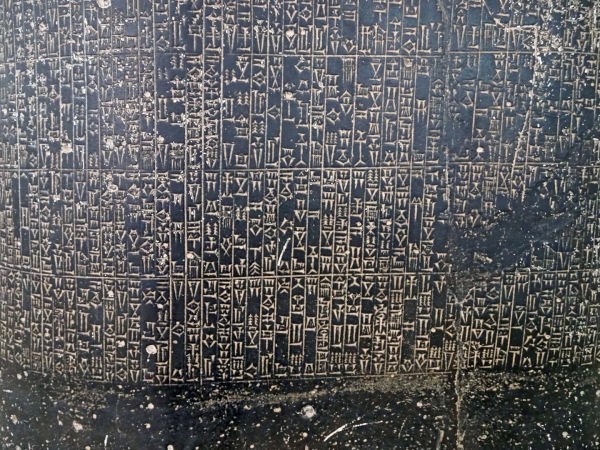

| 紀元前6000年から19世紀にいるまでの、考古学的、歴史的に重要な美術品を集めたイラン最大の博物館です。 |

宝石博物館見学

| バスを降りる前に、現地のガイドさんから、カメラ、ハンドバックなど一切のものはバスの中に置いておくようにとの注意がありました。 宝石博物館は、イラン・メッリー銀行の巨大な地下金庫にあります。入場券をガイドさんから貰った後でも、入るには極めて厳重です。カメラはもちろん、ハンドバックなども持って入ることは出来ません。それが、3回ぐらい繰り返し行われます。 入ると、ガラスケースの中にズラッと並んだ大きな宝石と宝飾の数々が現れます。無数の宝石がちりばめられた孔雀の王座、光の海、地球儀など、ものすごい数の宝石が置かれています。 |

ホテルへ到着

| ホテルは Tehran Enghelab Hotel です。フロントデスクの後ろには初代最高聖職者ホメイニー師と2代目最高聖職者ハーメネイー師の写真が飾られていました。 五つの時計があり、左から、ニューヨーク、ロンドン、テヘラン、東京、シドニーでした。 |

|

|

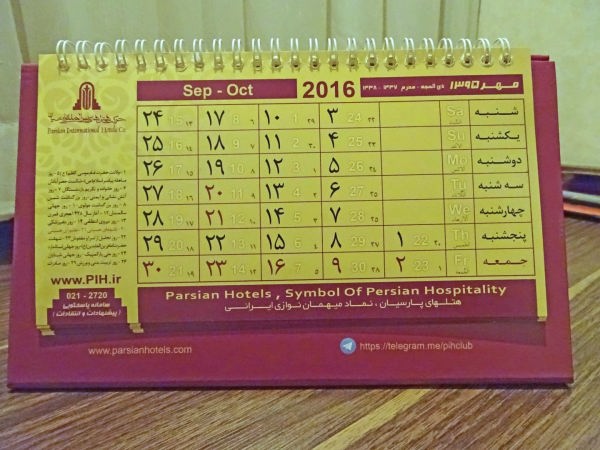

| テーブルに暦が置かれていました。イスラム歴なのでしょうか。面白そうなので写真におさめました。ペルシャ文字の勉強にもなります。 |

|

|

部屋の様子

バーにはお酒がありません。従って誰も居ませんでした。

|

|

3日目(日) テヘランからシラーズへ。着後シラーズ観光。

テヘランからシーラーズへ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

これは到着した時の男性用トイレです。 必ず扉があります。中は普通のトイレです。 |

シラーズに到着

| シラーズは人口が約100万人の都市でザグロス山脈中の標高1,600mの高地に位置しており、四季を通じて気候は穏やかで、街にはたくさんの庭園があり、バラの町としても知られています。また、ワインの産地としても知られています。また、詩人と哲学の町でもあります。 調べてみると世界のワインの生産量で第10位までには入りませんが、その近くにあります。 ガイドさんの話によると、イスラム教徒はお酒を飲めませんが、約4割ぐらいの成人男性はお酒を自宅で飲んでいるそうです。 世界的にも有名なワイン生産国ですから、それなりに飲む人もいるのでしょう。お酒は百薬の長とも言われますから。 ここからはまた大型バスに乗り、そのバスでテヘランまで観光しながら戻ります。 下の写真は町の様子をバスから撮ったもので、自動車修理工場などが並んでいました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

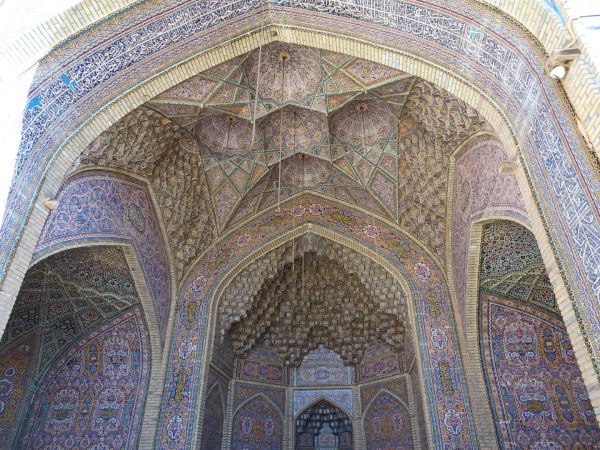

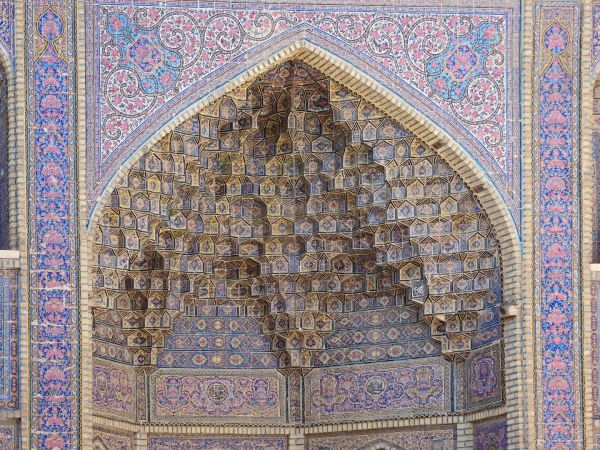

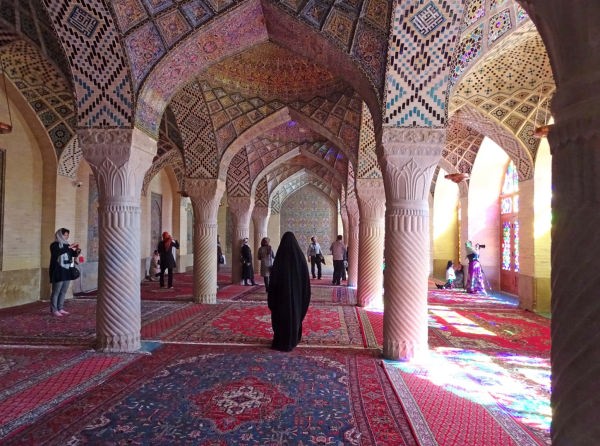

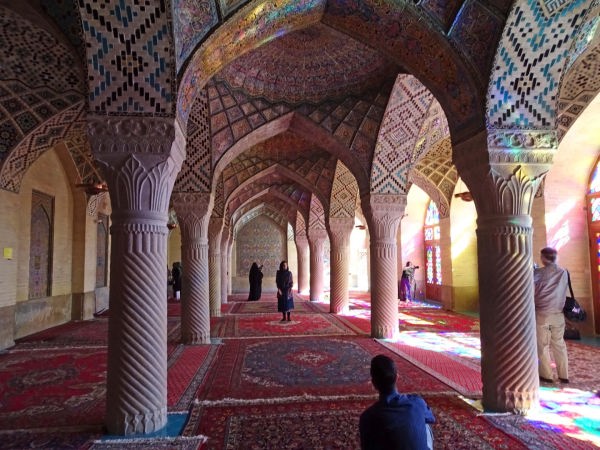

ナシールアルモスク (Nasir al- mulk mosque、Rose Mosuque)

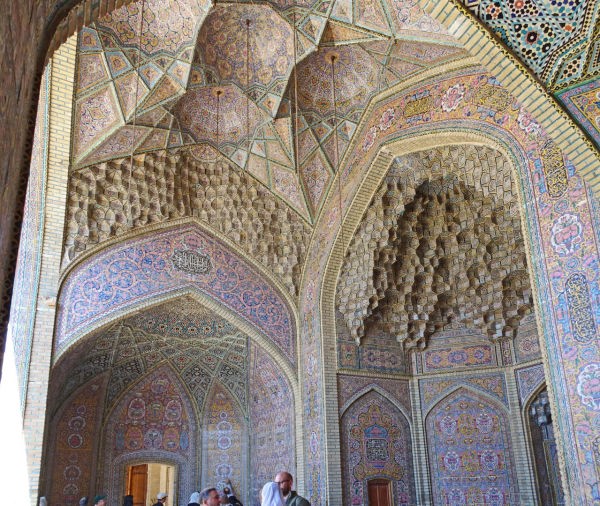

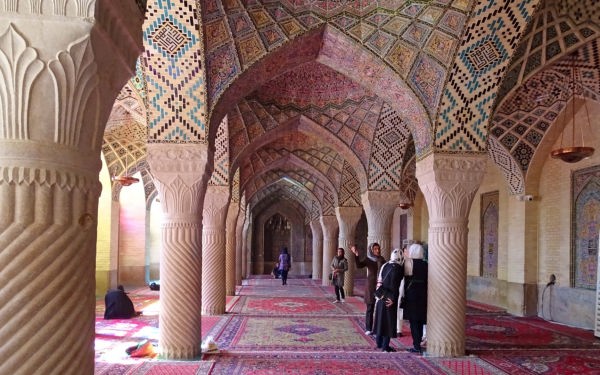

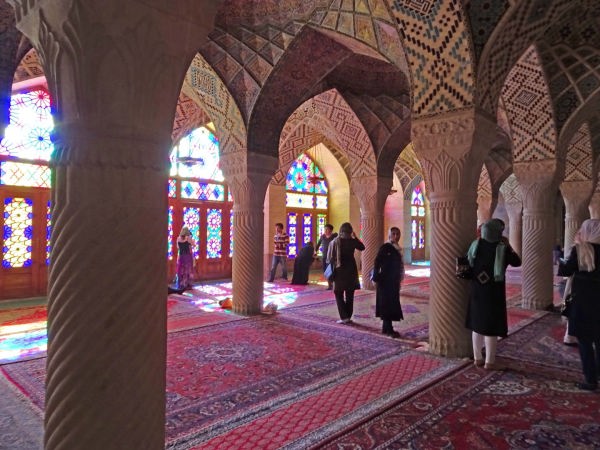

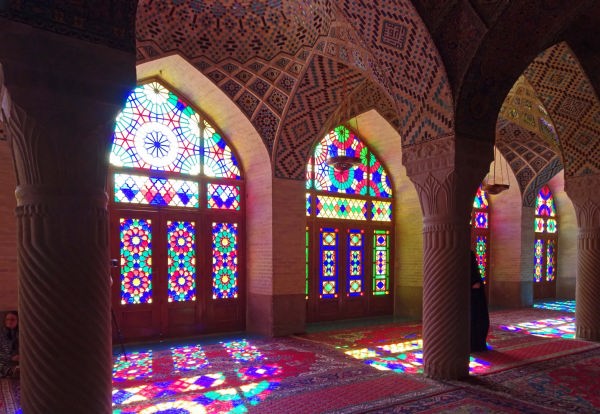

| ガージャール朝の統治者 Mirzā Hasan Ali (Nasir ol Molk)の命令によって、1876年から1888年にかけて建てられました。現在も

Nasir ol Molk寄付財団による管理下にあります。このモスクの寄進者はバラの生産により巨万の富を得たのだそうです。 このモスクも一般的なモスクと同じような伝統的なイスラム建築要素を持っていますが、最大の特徴は美しいステンドグラスです。そのため、ピンクモスクとかローズモスクとも呼ばれています。たしかに、壁一面、バラの花が描かれています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

次の目的地に向かいます。下の写真はバスから見た町の様子です。

|

|

|

|

サアディー廟

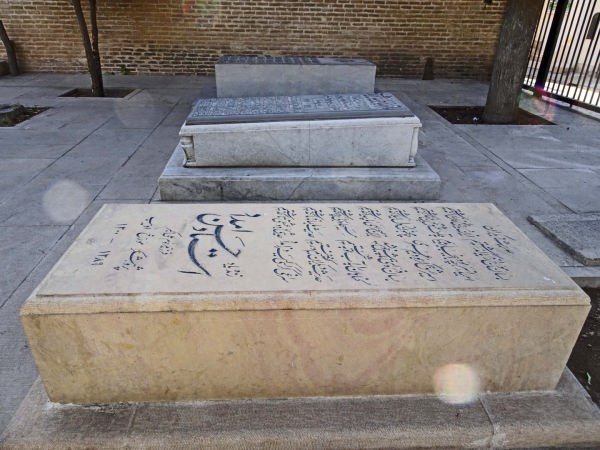

| ハーフェズとともに称賛されている抒情詩人サアディーの廟です。1291年に亡くなるまでの生涯で30年間も中東や北アフリカ、インドなどを放浪しました。 70歳を過ぎてからシラーズに戻り詩集を発表しています。何ヶ国語にも翻訳されている傑作だそうです。 現在の廟は、1864年に建てられおり、入り口にはサアディーの棺が置かれ、庭園にはペルシャ様式を表す糸杉が植えられています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

廟の入り口にはサアディーの石棺が置かれ、その上にはサアディーの詩が刻まれていました。

シーアーズは「詩と薔薇の町」と言われるのもわかります。

|

|

|

|

|

|

エラム庭園(世界遺産)

| ガージャール朝時代(1796~1925)、モハンマド・ゴリーハーンによって造られた庭園です。 エラムとはペルシャ語で楽園を意味します。門をくぐると広いバラ園が続きます。2011年、世界遺産に登録されています。 5月になると、園内一面、バラが咲き乱れるそうです。この時期でもわずかですがバラが咲いていました。 園内には360種ものバラが咲くそうです。そしてイランはバラの生産地として良く知られ、ローズウォーターやローズオイルも世界中に出荷されています。 |

|

|

|

|

|

|

エラム宮殿

バラ園を過ぎると19世紀に建てられたガージャール朝の代表傑作、エラム宮殿が現れます。この二階で王族が賓客をもてなしました。

ペルシャで生まれた薔薇の香料は、あのクレオパトラも好んだそうです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

再び、バラ園を通って戻りました。シラーズ大学が見えます。

|

|

|

|

|

小高い丘の上にはシラーズ大学が見えます。 イランでの大学進学率は日本よりも高いそうです。たくさんの学生で賑わっているのが想像できます。 ただし、最近の若のもの就職率は多少悪くなっており、若者の不満が増えつつあるようです。 |

| 街を歩いていると車の駐車には驚きます。パリの駐車もひどいですが、ここはそれ以上です。2重駐車もあれば、交差点の角に駐車している車もあります。女性ドライバーの多さにも驚きます。 |

|

|

|

|

|

|

|

昼食ですが、毎回このような料理が出てきます。肉よりは野菜中心のようです。

|

|

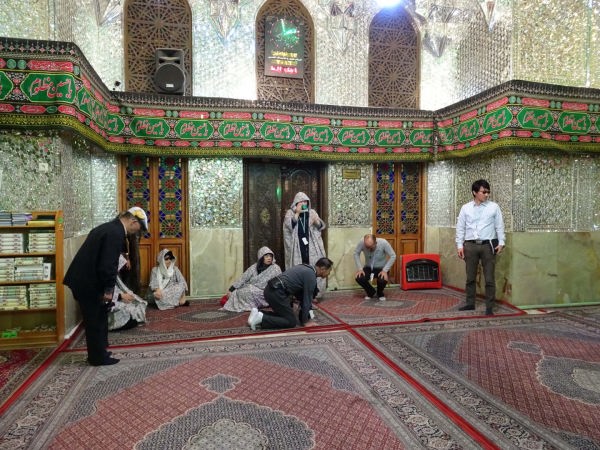

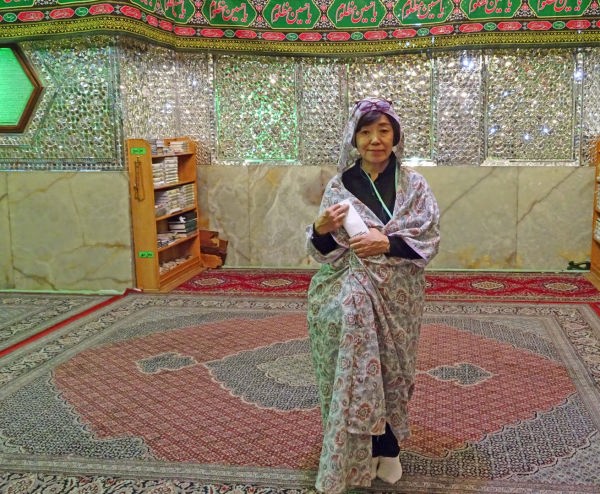

アリー・エブネ・ハムゼ廟

| アリー・エブネ・ハムゼは、シャー・チェラーグ廟のセイイェド・アフマド・エブネ・ムーサーの甥で、建物もシャー・チェラーグ廟を小型にしたような感じの聖廟です。女性はヒジャブを借りて全身を覆う必要がありました。 |

|

|

|

廟内に入ると、寄進者の名前が書かれた石の板が敷かれていました。 その右側は、家族が集まって何かをする場所のようです。 |

|

ある家族が食事をしていました。 近づくと、ここに上がって一緒に食事をするようにと一生懸命、手招きで勧めてくれました。こちらの風習なのでしょうか。初めての経験なので驚きました。 団体観光なので無理だと、丁寧に礼をして断りました。通じたかどうかはわかりませんが。 |

| 庭一面に名前入りの石が敷かれていましたが、これがシーア派の特徴だそうです。すなわち、寄付をした人にはこのようにして礼をするのがシーア派の特徴だそうです。ただしお金持ちのためのモスクという意味も持っているようで、ガイドさんは多少批判的でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

内装は一面鏡モザイク張りです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 隣の部屋では何人かが寝ていました。結構大きないびきをかいている人もいました。どうも、お参りするのではなく、休憩、睡眠をする場所のようです。 |

|

|

|

|

ハーフェズ廟

ハーフェズはイランで最も偉大で敬愛されている抒情詩人です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

キャリーム・ハーン城塞

| サンド朝時代、キャリーム・ハーンの居城として使われていた要塞です。四隅に円塔を持つ四角形で、中には大きな池を持つ庭があるそうです。中の見学はありませんでした。一隅の塔はだいぶ傾いていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この城塞の衛星写真ですが、散歩したのはこの図の城塞の右下辺りでした。 |

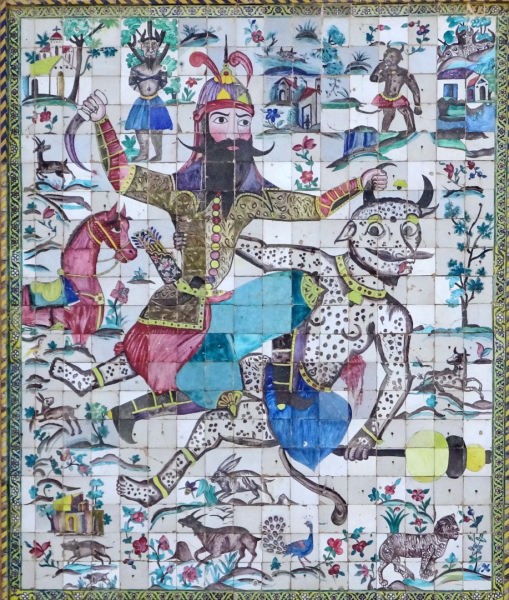

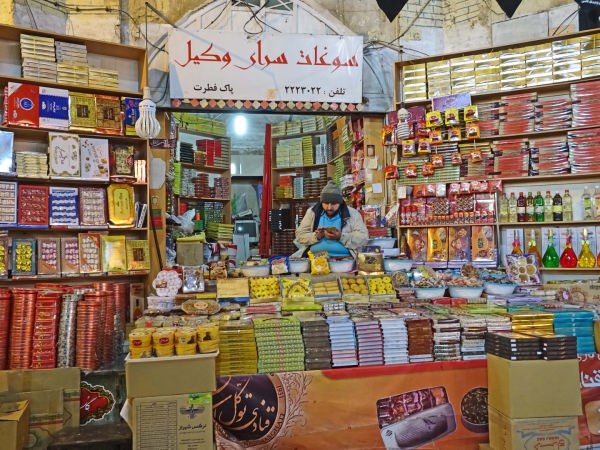

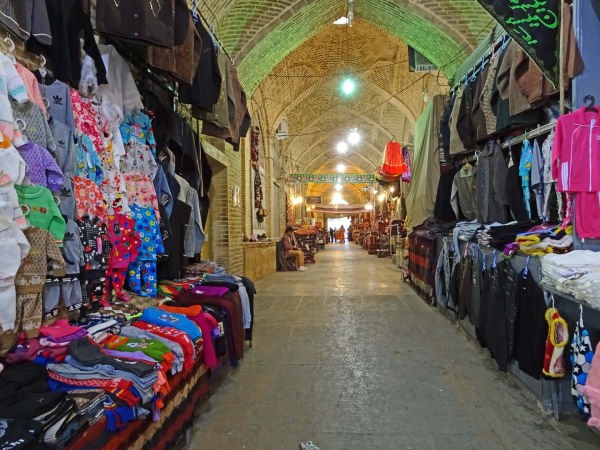

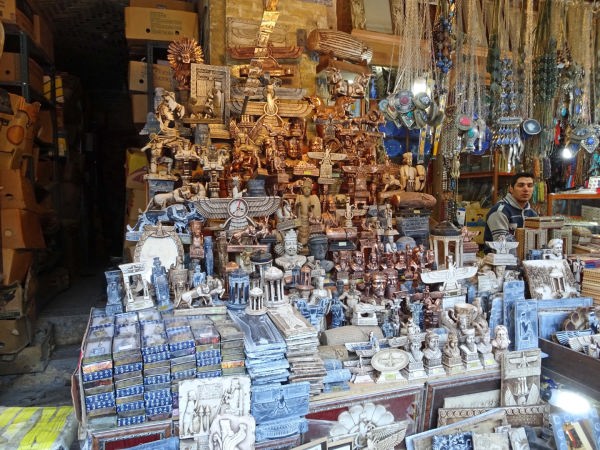

ヴァキュールの市場

| まさに迷路です。内部の中央道路を見学した後は、自由時間でしたが、迷いそうで細かい道には入りませんでした。 ザクロがいろいろな所で売られていました。ザクロという名はシーラーズが位置するザクロス山脈から来ているのだそうです。日本語でもザクロでなので、ザクロの名前はイランから来たようです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

夕食はホテルでした。

| 朝食前、少しホテルの周りを散歩してみました。ゴミは全く落ちていません。夜中に掃除したのでしょうか。 歩いて行くと、信号のない交差点を、車がぶつからないようにうまく通過してゆきます。片側の道路には、注意を示すわずかな段差が作られていました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

朝食は毎日バイキングでした。ナツメヤシはこちらの名物のようです。

|

|

シラーズの町の中央には大きな川がありますが今は水がありません。年間、2~3ヶ月ぐらいは水が流れるのだそうです。

|

|

|

コーラン門

|

昔、シラーズの人々はこの門をくぐって旅に出ていました。 旅の安全を祈願して門の上の小部屋にはキャリーム・ハーンによって造られたコーランが置かれています。そのためコーラン門と呼ばれるようになったそうです。 門のそばに14世紀のイランの詩人 ハージュー・ケルマーニー像が立っています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| コーラン門のすぐ近くにあるホテルです。シーラーズの町が一望できるそうです。面白そうなので写真に収めました。崖からは水が流れ落ちていました。ただし、勿体ないので流れ落ちた水をくみ上げて循環させているそうです。 |

|

|

|

|

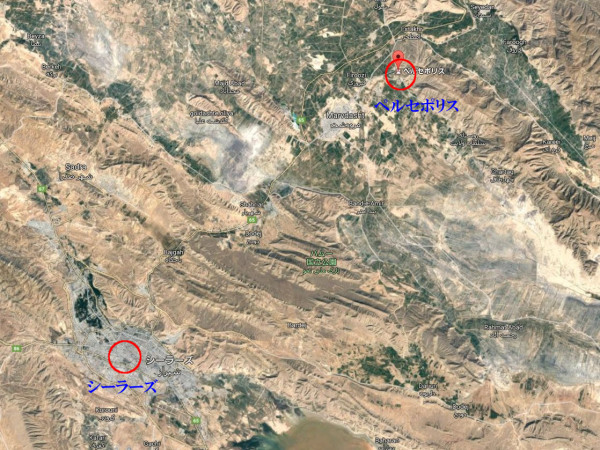

ペルセポリスへ向かいます。

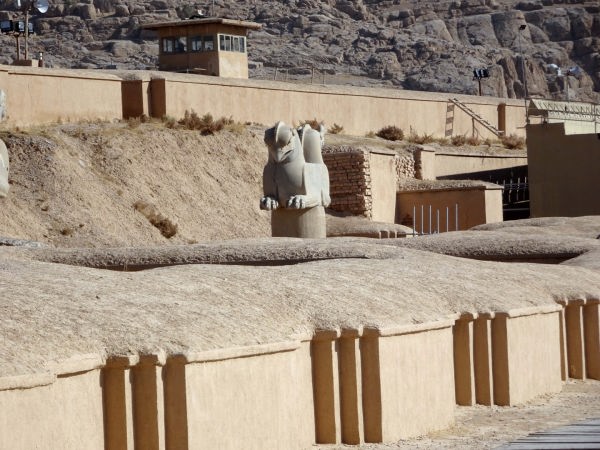

ペルセポリス

| イランを代表する観光地です。紀元前500年、これほど繁栄した都市があったのには驚きです。ペルシャ帝国の強大な力の象徴でもあります。 |

|

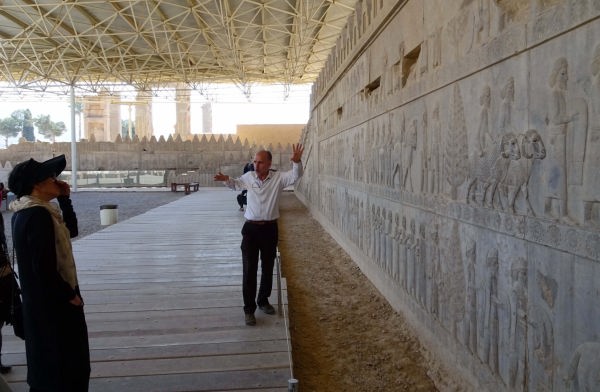

バスの駐車場から10分ぐらい歩きます。すると、ペルセポリスの入り口に着きます。 ペルセポリス遺跡はイラン最大の観光名所のひとつで、中東の3遺跡、すなわち、ヨルダンのペトラ遺跡、シリアのパルミラ遺跡とこの遺跡とです。 ペルセポリスはペルシャ人の都というギリシャ語から来ています。 宮殿の大きさは南北400m、東西300m、高さ12~14mの大きな基壇の上に広がっています。 |

| この宮殿群はダレイオス1世(紀元前550~486)をはじめ、アケメネス朝ペルシアの3代の王が60年かけて作り上げたものです。建設に着手したのは紀元前520年のことでした。これらの宮殿は背後の山裾の岩盤を利用して建設されました。 古代ギリシャの軍人、クセノフォンの記録によれば、アケメネス朝の王は春3ヶ月間をスサ、夏2ヶ月間をエクバタナ、冬7ヶ月間をバビロンで過ごしたとあり、ペルセポリスは儀式用の都市であったのではないかと言われています。しかし、少なくとも創建当初にはペルセポリスで実際に行政活動が行われていたようです。 都市の建設は、アルタクセルクセス1世(紀元前465~424)の治世前半まで継続して行われていました。この時期になると、王がこの都市に滞在することはほとんど無く、帝国の中心はスサに置かれていました。そして、ペルセポリスの主要な用途は帝国の新年祭を執り行う場であり、諸民族からの貢納を受け取り、アケメネス朝の王権が神から与えられたことを確認する聖域であったと言われています。また、天文観測所としての機能も持っていたといわれており、暦の制定に重要な役割を持ったと考えられています。時代を経るごとに、これらの儀式はスサやバビロンに移されて行きましたが、多くの財宝はここに保管されていました。 アケメネス朝の政策は従わない属国には徹底的に攻撃を行い破壊する一方、命令に従い貢物を持ってくる属国に対しては友好的に対応し、生命、財産、宗教の自由などを認めることでした。そのため、領土は急速に拡大してゆきました。これはモンゴルのチンギス・ハーンの政策とよく似ています。 ギリシャとペルシャという2つの文明が衝突し、この地は炎につつまれました。紀元前331年、アレクサンドロス大王の攻撃によってペルセポリスは破壊、炎上され、以後、この都市は今日に至るまで廃墟のままになっています。 1979年ユネスコの世界遺産に登録されています。 |

|

|

|

|

| 段差が約10cmとかなり緩やかな階段、左右どちらも111段あります。段差が低いのは、この宮殿に来る人は総じて高齢であったためと、馬に乗っても上り下りを容易にするためだそうです。 現在は、階段の石を保護するためか、木の板で覆われていました。観光客の滑り止めにもなるのでしょう。 今回の観光では下の写真の左側から登り、右側の階段を使って戻りました。 |

|

|

砂漠の中の宮殿とはいえ、周りの平地にはたくさんの大木が茂っていました。

階段を登ると、ペルセポリスの入り口にそびえるクセルクセス門が現れます。クスレクセス1世が建てたこの門は「万国の門」とも称され、控え間の役割も果たしていたそうです。万国の門とはあらゆる民族を受け入れるということを意味しています。高さは21mもありました。この柱の前には牝牛の像が、その後ろには人面有翼獣身像があります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

こちらが人面有翼獣身像です。 |

|

この通路は儀杖兵の通路と呼ばれています。 |

|

|

|

|

さらに進むと、空を飛ぶ双頭鷲像が現れます。これはイラン航空のシンボルマークにもなっています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

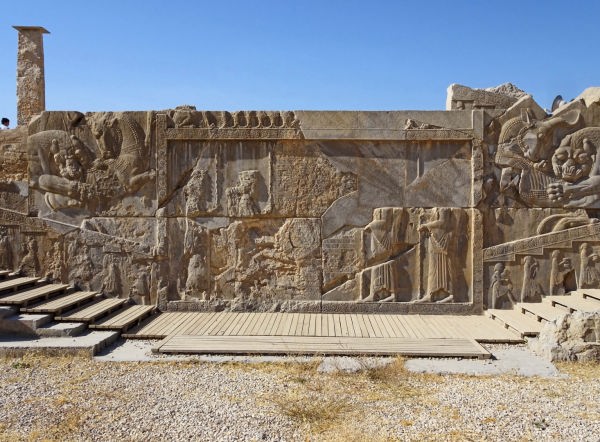

百柱の間(王座の間)

| 名前のとおり、かつては100本の柱を有したペルセポリス最大の広間です。クセルクセス1世が着工し、アルタクセルクセス1世が完成させています。当時は財宝を展示し、朝貢者に対して帝国の莫大な富を誇示していました。 |

|

|

|

|

|

|

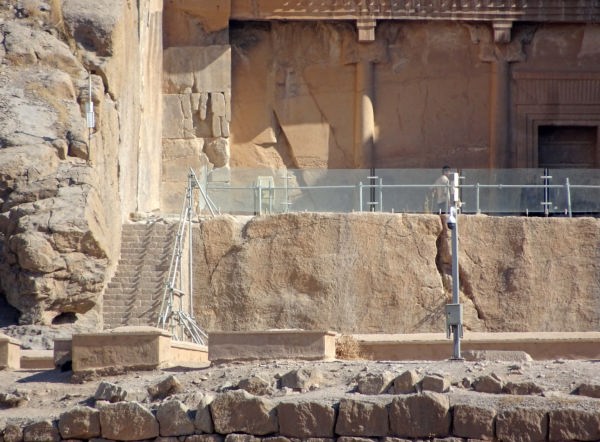

アルタクセルクセス2世王墓

王の墓が山の中腹に作られています。ゾロアスター教のモチーフが見えます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

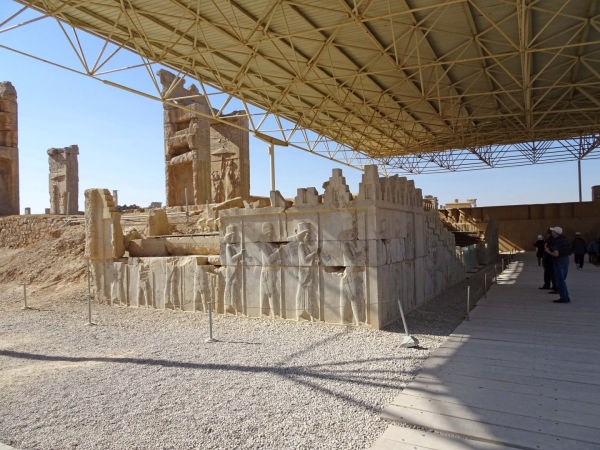

アパターナ(謁見の間)

| ダレイオス1世の命によって建てられた豪華な宮殿です。属国からの使者との謁見や新年の祭儀のために使われました。高さ 2.6mある床には磨かれた石が敷き詰められ、水路の溝が当時の設備技術の高さを物語っています。 アクメネス朝時代のペルシャのすべての属国から貢物を持ってくる絵が描かれています。いかに広大であったかがわかります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 牝牛を襲うライオンのレリーフです。いろいろな解釈があるそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

山の壁面に別の墓があるようです。すぐそばまで行けそうです。

|

|

|

|

|

|

|

ダレイオス1世の冬の宮殿「タチェラ」

| ダレイオス1世のプライベートの宮殿で、他の広間やクセルクセス1世の宮殿と比べるとかなりこじんまりとしています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

謁見の間の別な方向に戻ってきました。 アバダーナの柱が並んでいます。

|

|

入り口近くに戻ってきました。

降りる階段は入る時の反対側を利用してみました。

|

|

|

|

|

| かなり緑豊かです。雨はほとんど降らず、川は干上がっていてもこのように木が茂っているのですから、灌漑設備がよほどしっかりしているのでしょう。衛星写真で見るとこの周辺には農地が広がっています。 |

|

|

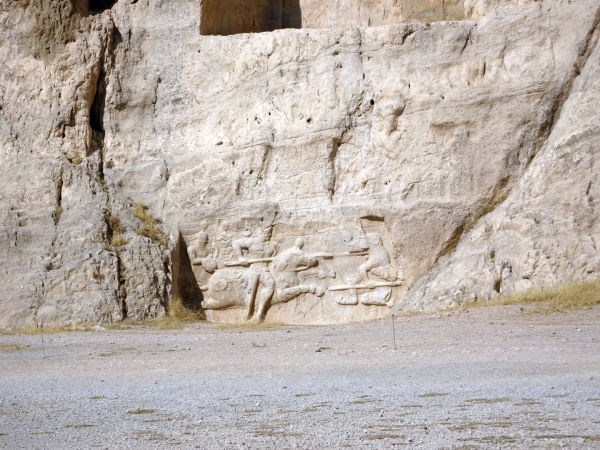

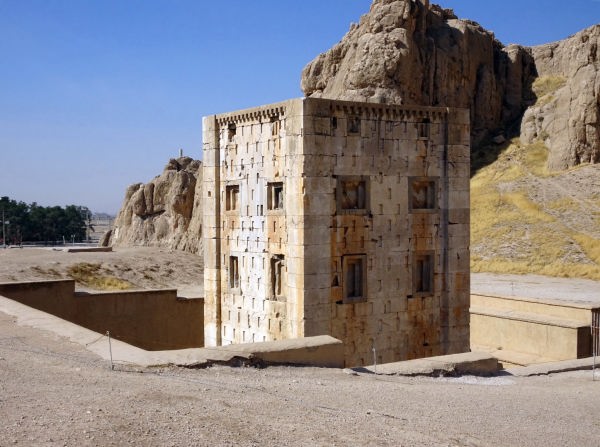

ナグシェ・ロスタム

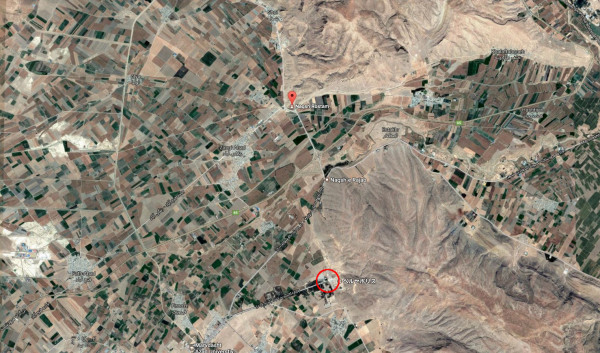

衛星写真の方が良く分かりますが、この岩は広大な平地に面しています。この先、6kmの所にペルセポリスがあります。

写真を左から順に並べてみました。同じような図形が並びますが、ほぼ同じ形をしたお墓が合計4つあることがわかります。 十字架の形をしたお墓の中央に、入り口が作られています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

お墓の上と下には彫刻が施されています。どのお墓もほぼ同じような図形です。

上部には王の王座を臣民が支える「王座かつぎ」とゾロアスター教の最高神、アフラ・マズダのレリーフが刻まれています。

墓の下部には馬上の騎士のレリーフが施されています。いろいろな歴史的物語から作られているそうです。

|

|

|

|

|

|

|

墓の向かいにあるこの建物は、ゾロアスター教神殿として聖火を祀って来たと言われていますが、いまだ正確には謎だそうです。

|

|

昼食はバイキングでした。食事は屋外で、池には大変勢いのある噴水が噴出していました。イランの典型的な料理です。

|

|

|

|

|

バスに乗り次の目的地に向かうと、竜巻です。周りは砂嵐のようでした。

|

|

キュロス2世の墓

|

|

|

|

|

今夜の宿泊地、ヤズドに向かいました。途中何度かトイレ休憩でした。途中、カナートらしきものが見えます。

ヤズドに近づいたころ、夕焼けが見事でした。東からは満月の月が昇っていました。

家内が一句作りました。「テヘランの砂漠の民や冬の月」。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5日目からはここをクリック